Supporters of democracy within and outside the continent should track these four patterns in the coming year.

Saskia Brechenmacher, Frances Z. Brown

Authoritarian military politics in North Africa will be shaped by relations between the military and the head of state, dynamics within the coercive sector, marginalization of the private sector, and the ability of state actors to leverage foreign support.

The armed forces have been a central political player and the real locus of power in Algeria, Egypt, Libya, and Sudan for sixty years, but the turbulence of the last decade prompts a reexamination of this power. Will the scale of social crisis and structural economic challenges prompt the armed forces to seek an exit from governing? In Egypt, few political or social interlocutors remain with whom a military withdrawal can be negotiated, limiting the scope for orderly transition. A fragile political settlement leaves Libya overshadowed by the continued salience of armed actors and the prospect of the return of strongman rule by generals or military-backed civilians. In Algeria and Sudan, conversely, political parties and civil society organizations are pivotal actors, but are they capable of preventing yet another restoration of military rule, whether direct or indirect?

The ability of grassroots movements to mobilize and sustain protests created an unexpected opening for political transition in Sudan and Algeria in the course of 2019. In each case, the acquiescence, if not active collusion, of the armed forces in the ouster of the long-term president they had previously supported reinforced hopes for a new era of pluralist, democratic politics. Exploitation of the coronavirus pandemic during 2020 to entrench authoritarian rule has already tempered such expectations—as it has in many other Arab and non-Arab states—while the intensification of geopolitical rivalries from the Horn of Africa to the Western Sahara has revived the salience of North African militaries. The initial promise of meaningful political change has receded in Algeria, and may yet do the same in Sudan, potentially putting both on the trajectory of Egypt since its 2013 coup d’état and Libya since the start of its civil war in 2014.

How realistic was it in the first place to expect the Sudanese and Algerian armed forces to allow genuine political pluralism, commit irrevocably to the peaceful transfer of power following routine elections, or to obey civilian governments? The history of civil-military relations in these two countries—as in Egypt and Libya, which underwent political transitions in 2011 that were later thwarted—suggests rather that their armed forces would strive at virtually any cost to retain their powerful political position in state institutions and national life, and that they will continue to do so. The retreat of Sudanese and Algerian armed forces in 2019 may have been no more than tactical.

The only reason this question arises at all is that incumbent power elites in all four countries face major socioeconomic challenges they are patently unable to address. Rather than liberalize politics and increase power sharing, region-wide trends suggest that they will instead focus scarce resources on serving increasingly narrow ruling coalitions while compelling their massive public sectors, which for decades formed their principal sociopolitical constituency, to bear the brunt of cuts in wages, services, and welfare. Paradoxically, this makes the military, which represents a major public sector constituency in and of itself, all the more indispensable to the governing coalitions of state institutions. Grassroots protest movements of the kind that overthrew autocratic presidents in Egypt and Libya in 2011 and in Sudan and Algeria in 2019 have lacked the unity and coherence to force deeper, systemic changes on the ruling order.

The form of authoritarian pacts diverges across these four North African countries, but there is little to suggest such pacts will disappear in the foreseeable future. In each country, military politics will be shaped by four main factors. First is the relationship between the military and the head of state, which has been the principal anchor of authoritarian power and guarantor of regime durability. It is because the military already perceived that incumbent presidents were undermining core understandings or threatening vital interests that popular protest movements were able to precipitate the ouster of former presidents Hosni Mubarak in Egypt and Muammar Qadhafi in Libya in 2011, followed by Omar al-Bashir in Sudan and Abdelaziz Bouteflika in Algeria in 2019. Since then, the military has sought to assert its autonomy from new incumbents in each of these countries, whether through constitutional amendments in Egypt and Algeria or through bargaining and contestation with emerging civilian leaders and rival armed actors in the fragmented political and military landscapes of Libya and Sudan.

Second, the trajectory of military politics is shaped by relations and dynamics within and across the coercive apparatus of the state. In 2011 and 2019, incumbent presidents in these four North African countries were compelled to rely primarily on the police, internal security agencies, and other paramilitary or regime maintenance forces to repress protests when the armed forces refused the task. The military’s stance reflected legacies of rivalry and distrust with these counterparts and in all cases enabled it to claw back political influence. This explains the determination of the Egyptian and Algerian ministries of defense to assert their suzerainty over internal security and intelligence agencies in the post-transition periods, further underpinning their increased autonomy from presidential power. Their Libyan and Sudanese counterparts are constrained by the presence of powerful rival paramilitaries, resulting in more complex three-way bargaining with them and with civilian representatives. In all four countries, contestation between the armed forces and their rivals, competition between cliques and “clans” within the military, and cross-institutional linkages between officers and civilians complicate matters. But in no case do these dynamics exceed the bounds of understandings that underpin governing coalitions, nor do they signal military readiness to dismantle authoritarian power and transition to effective government by civilians.

The distorted development and severely circumscribed autonomy of the private sector constitute the third factor shaping military politics. The legacy of successive phases of economic nationalization and erratic privatization programs—compounded by international sanctions in the cases of Libya and Sudan—has made rent seeking a primary economic mode and generated crony capitalism. This, along with extensive state interventions that continue to corral private economic activity, has incapacitated the business class as a sociopolitical force. Rather than regard it as an ally in the ruling political order, the military sees the private sector as a potential challenger to the ruling order and seeks to maintain its marginalization. This is why the military has favored new business cronies, even as it facilitated the removal of the cronies of outgoing presidents. As importantly, in each of these four North African countries the military has exploited the resulting underperformance of the private sector, its weak corporate character, and favorable government regulations to emerge as an expansionist and often predatory economic actor in its own right.

Lastly, the trajectory of military politics is affected by the ability of principal domestic actors to leverage foreign support. This primarily means the president and the military, certainly in Egypt and Algeria, with the partial exception of civilian figures such as the prime minister or parliamentary speaker in Libya and Sudan. In the latter two countries, the readiness of foreign governments to endorse and aid select partners among national armed forces and their paramilitary rivals contributes to local perceptions of these forces’ significance and legitimacy and ensures their stake in emerging governing arrangements and civil-military relationships. In

Egypt and Algeria, the ability of presidents to protect relationships with foreign providers of military assistance in the face of international demands to respect human rights or democratize is key to maintaining the loyalty of their armed forces. By securing major arms deals despite budgetary constraints, presidents both demonstrate their utility to the military and counterbalance it. The premium placed by Western governments on counterterrorism and blocking illegal migration, along with geopolitical rivalries with other global and regional powers, promotes the armed forces in domestic power balances, while surges in foreign military assistance further reinforce their autonomy and diminish their accountability to national governments.

These four factors reveal that the military in each of these four North African countries is still years away from relinquishing its preeminent position in the state and politics. Yet these militaries are caught in a prisoner’s dilemma, in which acting in their own self interest cannot produce optimal outcomes. Powerful military actors have no hope of navigating the immense economic and social challenges that generated mass protest movements in 2011 and 2019 and that loom larger than ever in the wake of the coronavirus pandemic. These militaries have helped perpetuate the conditions generating these multilevel crises but continue to block meaningful dialogue and impede reforms that could ameliorate the situation, seeing reforms as a threat to their political preeminence and autonomy.

And yet, only the military can challenge the reproduction of authoritarian power. Economic and financial contraction in the post-COVID-19 era could erode the material rewards and understandings that previously underpinned its stake in the ruling order. In this case, the military may be forced to enter unfamiliar terrain, as it has to negotiate with other political and social actors even as it seeks to maintain its privileged status. But a fundamental shift in the mode of governing that involves even a partial military withdrawal is not yet in the offing. For now, the military remains a key partner of ruling elites that employ a mix of naked violence, narrow nationalism, and social exclusion to foreclose negotiation.

The fundamental logic of civil-military relations under Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi remains the same as it has in Egypt for decades, although that may be changing. The president must accommodate a large corporate military and sate its organizational and economic interests to retain its support and his latitude to govern. Given the considerable challenges facing Egypt, however, whether Sisi can keep his end of that bargain is uncertain. Perhaps for this reason, he may be seeking to upend the basic formula of Egyptian civil-military relations by increasing his personalist control over the military and security forces, a strategy that carries considerable risk.

Sisi’s long military career and leadership roles, including in military intelligence and a stint as Egypt’s defense minister under former president Mohamed Morsi, mean that he understands and shares the basic worldview of those running the military today. Nevertheless, as president, Sisi’s interests do not fully coincide with those of the military. Unless he wants to remain a puppet or passive register for his generals’ interests, he has to maintain independent authority to govern and, potentially, a support base in state and society to balance his reliance on the coercive sector.

Indeed, Sisi’s reliance on the military’s favor was clear from the start, even before he received its approval to run for president in 2014. For example, the military leadership built into the constitution that was drafted in late 2013 checks on who the president could choose as defense minister by requiring that appointments be approved by the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) for two terms. Later decrees issued by interim president Adly Mansour also made the defense minister head of the SCAF, not the president as in the past. Although Sisi has since hired and fired many military leaders, including his defense minister, those constitutional provisions are reminders that he maintains such prerogatives and ultimately his position at the behest of his generals.

To manage relations with the military, Sisi has relied upon proven tactics of ceding the military control over large parts of the economy. It was under former president Anwar Sadat that the pattern observed today of exchanging military loyalty for a slice of the economy began to take form. With the demilitarization of the Sinai and other changes required of Egypt’s peace treaty with Israel, Sadat sought to compensate the military (and provide its personnel jobs) by expanding the military’s role in the civilian economy under the auspices of the National Service Projects Organization. Under former president Hosni Mubarak, especially when Abd al-Halim Abu Ghazala was defense minister, the military claimed even larger slices of the economy. Sisi has since overseen a steady expansion of the military’s role in commercial enterprises and embarked on new infrastructure projects. These enterprises remain unmonitored and unchecked by the legislature or civilian bureaucracy, free from taxes, and often able to exploit conscript labor.

Sisi has also sought to expand the armed forces’ regional role. The Egyptian Navy has coordinated with its Emirati, Saudi, and U.S. counterparts on missions in the Red Sea, while Egypt’s air force and army special forces have operated in Libya to support the General Khalifa Haftar–led Libyan National Army (LNA). Recently, Sisi has ramped up threats of further military intervention in Libya in opposition to growing Turkish involvement and losses by the LNA. While Sisi cites Egypt’s national security interests as the motive for these actions, they also conveniently appeal to the military’s organizational interests—and its officers’ perception that Egypt has a professional military focused on external threats—while also keeping officers at least somewhat distracted from domestic politics.

Sisi’s foreign activism also enhances Egypt’s role as a regional power broker, a role that it has long aspired to play and that also likely finds much support within the institutional military. Sisi, however, has not always been successful in ingratiating himself with his generals through his foreign policies—his decision to cede two Egyptian islands to Saudi Arabia rankled them considerably.

Sisi is also managing the coercive sector by using a proven technique of autocratic civil-military relations: rotating and firing military personnel in order to position like-minded and loyal officers in key positions—tactics he employed even before he became president. His prior experience in military intelligence has helped him orchestrate this revolving door of military officers in and out of leadership positions.

Sisi is not the first president to employ these methods. Sadat regularly rotated and fired military commanders, such as those that opposed his limited war plan in the October 1973 war. In the 1980s Mubarak sidelined Abu Ghazala, fearful that the charismatic general could potentially displace or sideline him. After that,

Mubarak preferred using the corollary tactic to induce loyalty—entrenching uncharismatic sycophants, like naming the decidedly uncolorful field marshal Mohamed Hussein Tantawi as minister of defense.

Sisi, however, has in some ways taken this practice to a new level, ot only by putting allies in key positions but also by potentially using this new influence to domesticate the military as a whole. An example is the case of Mahmoud Hegazy, who was chief of the armed forces from March 2014 until Sisi removed him in December 2017. Sisi had family ties through marriage to Hegazy, and there was no outward sign of disloyalty. While the firing occurred in the aftermath of a deadly ambush of police by insurgents in the Sinai Peninsula, it seems likely that Hegazy’s main fault was that, like other institutionalists in the military, his first allegiance was to the military, not to Sisi. Sisi was revealing himself to be a keen student of dictatorship, flexing his prerogative to fire people in order to deter others from dissenting to his rule.

Indeed, Sisi may be aiming to transform the foundations of Egyptian civil-military relations, adopting methods commonly observed in regimes that exhibit a more personalist flavor, such as in Iraq, Libya, and Syria. He has appointed family members to key positions in the security apparatus, including one of his sons, who in turn has helped orchestrate purges and dismissals. In addition, Sisi has used rivalries between different forces to keep the security sector in check.

Sisi, however, has yet to take the next step in these sorts of personalist civil-military relations, creating new military units or paramilitaries headed by those with close (and potentially family) ties that are recruited from and operate outside the military chain of command. Corporate militaries like Egypt’s tend to be highly suspicious of affronts to their organizational integrity, so efforts to create new, well-equipped, well-funded, and autonomous counterbalancing security units of this kind could cause a serious rupture with the military.

Indeed, while tensions rarely come into public view, there are occasional signs of dissatisfaction with Sisi’s leadership. One notable example is the failed bid by former military engineer Colonel Ahmad Konosowa to run for office against Sisi, which he announced in a YouTube video in November 2017.

For the moment, Sisi is still beholden to the institutional military and has been willing to cede its remarkable influence to maintain its complicity in his rule. Yet simply relying on the military or constituencies within the security sector as his political base leaves Sisi vulnerable and potentially expendable as the country’s political leader. Support from Gulf countries acts as a surrogate support base by providing money for massive infrastructural projects and the like. But that is not the same thing as having a power base among the elite or in society.

This is a lesson that Sisi’s predecessors well understood. Former president Gamal Abdel Nasser created the Arab Socialist Union in 1962 in part to mobilize his support base among the working and lower middle classes and to build up his defenses against Abdel Hakim Amer, the defense minister and one of Nasser’s chief rivals. Sadat empowered the bourgeoisie through his policy of economic openness (infitah), which also created a class of intermediaries between the state and the private sector. He also sought to strengthen his position through political liberalization and overt appeals to religion, measures that coincided with the rehabilitation of the Muslim Brotherhood’s influence. Mubarak relied on the National Democratic Party (NDP) and, via his son Gamal, built up a younger generation of business elites alongside the older generation. He also channeled funds and elevated the political status of the Ministry of Interior to check the influence of the military, to the great dissatisfaction of many of its generals.

A natural step for Sisi, therefore, in consolidating his control over the military is to establish a constituency outside of it. That presents a bit of a conundrum. There is little with which to build that constituency with the economic challenges facing the country and the coercive sector sucking up the country’s productive resources. Perhaps for this reason, Sisi prefers to suppress rather than cultivate civilian constituencies. Under his rule, the independence and resources of formerly influential actors and institutions—from the NDP, the business elite, the media, and universities—have withered. Egypt increasingly resembles a police state, absent the ruthless efficiency with which they are often associated.

Sisi thus seems to be relying on his ability to keep the military happy to maintain his position, while relying on his capacity to manipulate and control competition within the coercive apparatus. This formula has risks. It creates discontent within Egyptian society, which renders Sisi more reliant on coercive threats—and the purveyors of those threats—in turn, shifting power to the security sector. Sisi must then sate the military’s growing appetite for resources and the emboldened factions within it. That is hard enough, but he must do it while also maintaining the political stability that the military values and that underpins its economic empire. If Sisi falters, the generals could collude to replace him. Alternatively, some cohort among them might seize the initiative and build its own bridges to the elite or society, marginalizing or ousting Sisi along the way. Either way, Sisi might find it increasingly difficult to stay atop Egypt’s increasingly powerful and encompassing coercive sector.

On January 20, 2020, world leaders met in Germany and announced the intra-Libyan dialogue framework intended to end Libya’s latest civil war between the UN-recognized Government of National Accord (GNA) and General Khalifa Haftar’s self-styled Libyan Arab Armed Forces (LAAF) by unifying the rival political, economic and, crucially, military forces under the reconfigured Presidential Council (PC), acting as the supreme commander of the armed forces.

The civil war resumed in March 2020 and undermined political talks before later culminating in a statemate. However, in October 2020, the rival factions announced a permanent ceasefire agreement, in which they also revived the goal of military unification. A single military institution is to serve under the interim government that was formed by the Libyan Political Dialogue Forum on February 5, 2021, ahead of the presidential elections scheduled for December 2021. The ceasefire offers a short-term opportunity to establish peace. But the UN’s unification process and post-conflict institutional framework will define the political character of the state, and the resulting civil-military relations will seriously challenge Libya’s democratic transition.

Two key features of the unification deal will define civil-military relations. First, the deal assigns institutional legitimacy to the LAAF, considered for years to be Libya’s only regular military institution. The deal favors the LAAF from the outset, with a plan to categorize armed groups across Libya and differentiate between regular forces to be preserved and militias to be dismantled. Second, the political talks will conclude with replacing the GNA’s nine-man presidency, led by Prime Minister Fayez Serraj, with a so-called functioning three-man PC. The nine-man presidency’s dysfunction is measured by the rejection of the PC since 2016 by Haftar and the LAAF’s chief political backer and architect, Speaker of the Parliament Aguila Saleh.

The UN’s unification process is predicated on the belief that enduring peace can be achieved through compromise between the GNA and LAAF based on ascribing institutional legitimacy to Haftar’s military force and a newly reconfigured but weak

PC and executive to steer the country towards national elections. This is problematic for civil-military relations for two reasons. First, behind the military insignia and uniforms, the LAAF is not only an irregular military, but actually two irregular armies—a lower-tier, tribal, patrimonial network designed to coup-proof and preserve an authoritarian system, and a higher-tier, praetorian guard designed to keep the tribal patrimonial network in check and preserve the authoritarian power of its chief. The LAAF’s foundational underpinnings are incompatible with civilian democratic rule.

Second, by reconfiguring the PC and executive to appease the LAAF, the peace deal sets a dangerous precedent and challenges a foundational principle in democratic states—military neutrality and subservience to civilian rule. The short-term picture is bleak. By legitimizing the LAAF, the new government will face significant resistance from many of the armed groups and communities under the GNA that experienced the military’s previous incarnation under former leader Muammar Qaddafi and overthrew this system during the revolution in 2011. This reconfiguration of the PC could also result in renewed conflict when the LAAF’s preferred reconfiguration of the PC is replaced through democratic presidential elections at the end of 2021.

After nearly a decade since Qaddafi’s fall, Libya’s institutions remain very much up for grabs. Neither of its rival political factions possess regular military forces. The GNA does not have a regular army and was largely rescued by armed groups and militia who mobilized from across Western Libya in fear of a return to authoritarian rule under the LAAF on April 4, 2019. In contrast, the LAAF is often described as the only regular and national army in Libya, but it is actually a reincarnation of the Jamahiriya system, a two-tiered military designed by Qaddafi to maintain his authoritarian grip on Libya for over four decades. The two tiers of this military system were referred to as Jaysh Bubakar, after former defense minister and Qaddafi confidant Bubakar Younes Jaber, and Jaysh Muammar, the elite brigades that served directly under Qaddafi.

Qaddafi feared a coup in the early years of his reign and weakened his military before transforming it into a tool of regime maintenance. Jaysh Bubakar was first weakened—through the gradual erosion of its military reserves, the routine disbanding of military units that Qaddafi feared could plot against him, and the dismantling of its communication system—to prevent it from organizing a coup. A failed military coup in 1993 showed that this weakening effort was inadequate, after which Qaddafi accelerated his process of social engineering in order to engender tribal loyalty and a culture of rentierism within the army and society at large.

Qaddafi established the Socialist People’s Committee (SPC) in 1994 and tasked it with encouraging tribal identity and affiliation, particularly in the military, to create a sense of investment in the continuity and preservation of the Qaddafi regime. This tribal patronage system offered members of tribes new socioeconomic privileges through economic corruption. A culture of rentierism arose in wider tribal communities, driven by petty corruption and employment in the government in order to engender power, privilege, and the preservation of the ruling political order. Jaysh Bubakar was not designed to fight an external enemy, but rather it was an inward-looking patronage system designed to thwart any domestic attempt to overthrow Qaddafi’s authoritarian rule by the wider society.

In contrast, Jaysh Muammar had been formed and trained both to combat external threats and to act as a praetorian guard, keeping internal threats and Jaysh Bubakar in line. The units were led by close confidants of Qaddafi and later his sons, such as the Mohamed Megerayef brigade, led by Al-Barani Shkall, and the 32d Brigade under Khamis Qaddafi. Qaddafi’s balancing act was successful until the Arab Spring led to the demise of the Jamahiriya system through a process of defections from Jaysh Bubakar, NATO’s military intervention, and the subsequent establishment of new revolutionary armed groups that eroded the monopoly of force previously enjoyed by Jaysh Bubakarand Jaysh Muammar.

Haftar established the LAAF in 2014 in Eastern Libya against a backdrop of assassinations and a power struggle between tribal and revolutionary armed groups in Benghazi. He immediately began shaping a tribal patrimonial network that resembled Jaysh Bubakar. He appointed Beleid Sheikhi as the head of a new SPC tasked with engendering predominantly bedouin tribal patronage to the LAAF. Haftar and Saleh were successful in encouraging loyalty from bedouin tribes by appointing them to senior command positions in the LAAF. However, the LAAF’s tribal foundations had a dramatic effect upon Eastern Libya’s social fabric. Senior LAAF commanders began explicitly calling for the burning of homes and forced displacement of nonbedouin tribes—labelled Turks—leading to the displacement of over 100,000 residents from Benghazi.

Haftar designed his own praetorian guard based on religious and familial loyalty. Haftar established a group of highly trained and well-equipped brigades led by his son Saddam Haftar and his son-in-law Ayyub Forjani and drawn from Salafi Madkhali brigades bound by religious creed to Haftar. They joined the LAAF as an order of religious duty, when their religious leader in Saudi Arabia issued a fatwa in 2014 designating Haftar as the legitimate ruler in Libya. A clear division exists between the regular tribal armed groups in the LAAF and Haftar’s Salafi praetorian guard, which enjoys better equipment and training and controls significantly larger stockpiles of weapons and ammunition.

Haftar has used a carrot-and-stick approach to keep his tribal army in check. The LAAF are deeply embedded and involved in an economy of predation, with much of the eastern public economy controlled by armed groups in the LAAF or under the Military Investment Authority created by the LAAF to generate and distribute income to Haftar and his most loyal armed groups. However, Haftar has not shied away from confronting the lower tier of the LAAF and using violence and coercion should they challenge him. Faraj Egaim, a brigade commander from Benghazi in the LAAF, issued an ultimatum to Haftar to leave eastern Libya in 2017. Haftar responded by sending in his son’s brigades to arrest Egaim and restore order.

Despite the entrenched sociopolitical ties and patrimony, Haftar fears and has a deep mistrust toward his own army, and went as far as faking his own death in 2018 in order to determine the loyalty of his tribal commanders. The LAAF have resorted to employing mercenaries largely recruited by the United Arab Emirates and Russia as a supplement to his praetorian guard and as a substitute for the LAAF’s tribal core, which Haftar could not furnish with arms and send to Tripoli without risking a mutiny in Benghazi.

The LAAF is particularly allergic to criticism. In April 2020, the LAAF established a military committee to counter the coronavirus and publicly threatened to detain Libyans at home and abroad for criticizing the LAAF’s efforts to fight the virus. A member of parliament was kidnapped for publicly criticizing the LAAF’s attack on Tripoli in July 2019, and a prominent activist in Benghazi was gunned down for criticism of the LAAF abuses in eastern Libya. This demonstrates the complex balancing act required for regime maintenance, but also the long-term challenge of keeping the LAAF together as a unified, coherent force. The LAAF is deeply fragile, shaped around a national game of tribal divide-and-conquer and loyalty through family and fatwa. Should Haftar die or be replaced, not only would the LAAF unravel, but it could reopen old conflicts and start new wars.

Although the UN has offered guarantees for a post conflict democratic transition in Libya, its negotiation and institutional framework to end Libya’s current conflict is at odds with reality and casts doubt over the transition and long-term prospects for healthy civil-military relations. The military dialogue track incentivizes the LAAF’s participation on the premise of prized institutional legitimacy and the UN’s international recognition, but does not condition this on meaningful structural reform to transform the LAAF into a subservient and neutral military and ensure its compatibility with the political transition. The military track remains the sole opportunity for reform, but in its current form will face significant resistance from civilians and armed groups alike who fear a UN-endorsed system of rule they took up arms to overthrow in 2011, then fought to resist once again in its latest reincarnation during Haftar’s power grab in 2019.

The principal concern remains the role and function of the PC and its relationship to the military. The LAAF have essentially achieved through negotiations, without concessions, what it could not achieve through war: a negotiated framework that offers it prized institutional legitimacy and international political recognition without reform, as well as a facade of civilian rule that will not question the LAAF’s behavior or seek to tamper with or reform its tiered system or tribal structures. The UN framework guarantees short-term peace at the long-term cost of the political character of the state, which will be decided over the next nine months of Libya’s transition. Without critical military reforms to the LAAF’s composition and structures, Libya will remain on course for another conflict before the end of 2021.

The Algerian military is often described as a state within a state and as an extension of the National Liberation Army, the political apparatus of the National Liberation Front that fought the War of Independence (1954–1962). This legacy has given military elites the legitimacy to run the country along with like-minded, authoritarian civilian elites, excluding those with democratic inclinations. Despite this distinction enjoyed by the Algerian military within the ruling political order, the presidency and the intelligence service have competed with military elites in Algerian politics, as they are capable of negotiating with and neutralizing military elites.

The hallmark of former president Abdelaziz Bouteflika’s rule (1999–2019) was achieving significant gains in his struggle with the generals. He used his international standing to prevent the specter of international prosecutions of military leaders involved in the Black Decade, the name given to the civil war in the 1990s, during which 200,000 civilians died. He also received support from the intelligence service led by Mohamed Mediene (who also went by the name General Toufik), especially between 1999 and 2006. This support in the struggle against the generals ended with the confirmation of Ahmed Gaid Salah, an ally of Bouteflika, as army chief of staff.

Since the 2019 toppling of Bouteflika, the so-called New Algeria has seen the balance of power shift back to the hands of powerful military elites, with no real competition among politicians or the security forces. Bouteflika had fought a fierce battle to settle personal scores with military leaders. Even if current President Abdelmadjid Tebboune wanted to impose his control over the military, he would not find an ally in the security forces. Bouteflika marginalized the intelligence service, then his successor Ahmed Gaid Salah violated the constitution by attaching the intelligence service to the military following the dismissal of the intelligence chief, Bashir Tartag, as the country faced the Hirak protest movement that began on February 22, 2019.

In other words, Tebboune is not equipped to pressure military leaders. On the one hand, generals’ fear of international prosecution has diminished as a result of national reconciliation and of turnover among senior officers. On the other hand, it appears that the files in the possession of the Department of Intelligence and Security (DRS, the former name for Algerian intelligence) can no longer be used to exert pressure and extract concessions from senior military officers who may have been involved in the Black Decade. Furthermore, the political arena is devoid of a civilian figure with the political capital to remove the presidency from military patronage.

Thus, the military is back to politics as a political opponent, arbiter, and a decisionmaker, this time with neither a strong presidency to compete against it nor an intelligence service to pressure it. The military has invoked the Hirak movement, stealing legitimacy from the street and transforming the people’s demand for change into change within the same system, according to the same political culture, based on the supremacy of the military over civilian rule.

In the short term, the military will pressure Tebboune to undertake more reforms, which will be limited to renewing representative institutions and instituting enough socioeconomic reforms to delay the return of the masses to the streets. In the medium term, the army will be forced to find a replacement for the seventy-five-year-old Tebboune, who lacks credibility as a reformer, as he was a bureaucrat of the Bouteflika regime who rose to the position of prime minister. Later still, the military may be forced to install a figure with less opposition from within or outside the regime, one who could make concessions to the military. Whether Tebboune is replaced or not, no president in Algeria, even if they are democratically elected, can bring about a significant change unless military elites cooperate with them, since the military is currently the most powerful state apparatus.

Military leaders have always had a hand in guiding and making foreign policy, but compared to the Bouteflika era, the military in the New Algeria will now have the loudest voice in managing the country’s security, regional, and international portfolios. This is due to Tebboune’s temperament and his limited public profile abroad. The military will increasingly impose its view regarding the orientation of Algerian foreign policy, such as maintaining the strategic hostility with Morocco, engaging diplomatically in sub-Saharan African conflicts, preserving the status quo in the relationship with France, and pushing for more reliance on Russia as a strategic ally under the pretext of Moroccan-Israeli normalization.

Constitutional changes in 2020 allow the military to carry out security missions outside national borders, but the military will not fight a major war in the region in order to avoid any direct military involvement and domestic opposition to Algerians fighting abroad. The military will carry out limited intelligence and combat missions, especially on the southern borders, such as monitoring and pursuing terrorist groups, smugglers, and international criminal groups. The military leadership will also work on more coordination with France, the most important power in the sub-Saharan African region, and will move cautiously within the framework of the African Union.

The fight against corruption within the military will resemble what Dalia Ghanem calls "limiting change through change." That is, the fight can be made to shield corruption by focusing on illicit financial gains and economic privileges outside the legal framework regulating the salaries and benefits of military personnel. Algeria does not have an Egyptian-style military economy. In other words, it does not create wealth through social and military business in cooperation with civilians, investing resources in projects that make the military a competitor with civilians in the marketplace. Algeria’s military industry is limited, depending on foreign partners and state budgets, providing fewer avenues for corruption than in Egypt. The rentier nature of Algeria’s oil-and-gas-based economy, which provides high budgets for defense with no parliamentary accountability or media investigation, prevents the development of an Algerian military economy model like Egypt’s.

In such a rentier economy, military leaders find other ways to obtain parallel benefits. To begin with, the civilian state bureaucracy is a source of privileges and income. At the national level, military elites negotiate with national ministers and general managers to benefit their real estate ventures, reduce tax liability, facilitate business, and ease bureaucratic restrictions. Through family businesses, military elites also win national tenders and strike agreements with the defense and other ministries. At the regional level, a network of interests forms between influential military figures and governors, in which regional military leaders and traditional civilian regime elites (often belonging to the ruling party) play a central role. Finally, at the local level, mutually beneficial corruption networks form between mayors, general secretaries of municipalities, and lower-echelon military officers such as leaders of the National Gendarmerie (police forces affiliated with the Ministry of National Defense).

Outside the official state bureaucracy, the military insinuates its way into the parallel economy, especially in border areas (Tunisia and Libya in the east, Morocco and Mauritania in the west, and Mali and Niger in the south). For instance, smuggling operations cover a wide range of activities and commodities, from foodstuffs and gasoline to drugs and gold. In the deep interior, where police forces affiliated with the Ministry of the Interior have no access, regional military leaders and their representatives create networks of corruption with smugglers that take two main forms: cooperating with smugglers to facilitate their passage in exchange for commissions and acquiring materials confiscated by the military and turning them into the personal property of influential figures in smuggling areas.

At a time when some believe that the architects of the New Algeria will eradicate corruption, it seems more accurate to say that they are identifying and removing one corrupt generation to allow a new corrupt generation to rise, disguised behind the legitimacy of a popular movement, with protesters calling for the elimination of what they call the gang. Traditionally, the DRS was responsible for corruption cases among military elites. Both the intelligence service and the presidency used these cases to extract concessions from military elites, by dismissing their colleagues or pushing them to accept retirement. Given the intelligence service’s relocation to the Ministry of National Defense, the weakness of the presidency and parliament, and restrictions imposed on the media, corruption will continue to be a method of personal enrichment for military elites, who can exploit their influence and avoid the accountability of democratic institutions.

In times of stability the question of confidence is not of importance to the military. However, another outburst by the Hirak would push military leaders to rebuild bridges of confidence with the political class, on one hand, and the angry masses, on the other. Military leaders presented themselves during the February movement as arbiters in the struggle over political power, supporting the demands of the street. The military enjoyed the confidence of political parties and temporarily the confidence of protesters, which enabled it to push Bouteflika to resign in April 2019.

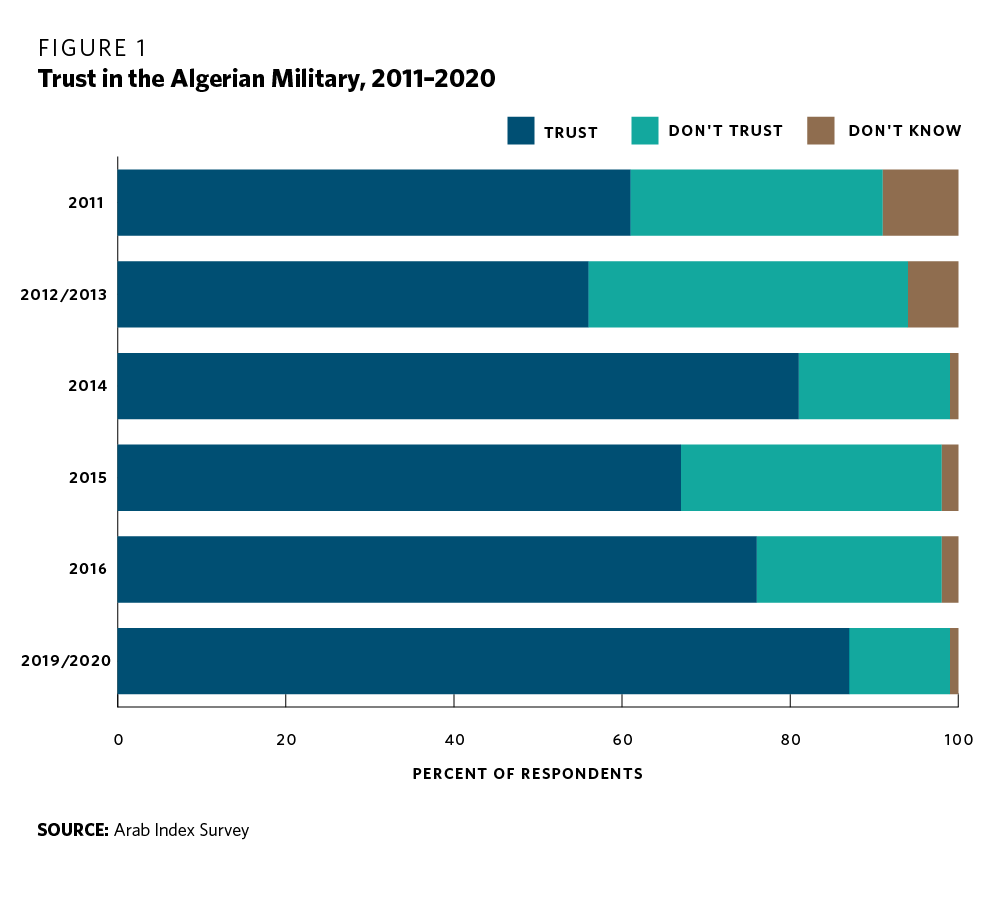

According to the Arab Index Survey, carried out by the Arab Center for Research and Policy Studies, confidence in the military is high (see figure 1). Among Algerian institutions, it enjoys the highest confidence among respondents. Furthermore, confidence increased from 61 percent in 2011 to 87 percent in the most recent survey. This survey was carried out between May 25 and July 20, 2020, after the Hirak protests and the December 2019 elections, during which optimism prevailed that the organization of fair elections would contribute to a qualitative change in the ruling political order and the elite controlling it.

However, the survey shows that in the period following the first wave of the Arab Spring revolutions, the level of confidence in the military decreased from 61 percent in 2011 to 56 percent in 2012–2013. This may have been due to societal disappointment with the military playing a reformist role in the regime, as the Bouteflika regime at that time enjoyed stability from its reforms and political promises. The same pattern of responses expressing disappointment was repeated in the transformative role played by the military after Bouteflika's election to the fourth term. Confidence declined significantly, from 81 percent in 2014 to 67 percent in 2015, indicating disappointment following the hope of the Arab Spring.

The Arab Index Survey thus suggests a pattern of hope and disappointment when it comes to the political role that society expects of the military. Military leaders in the New Algeria seem likely to lose their credibility as reliable arbiters of political crises, from the perspective of both people in the streets and political parties, based on the military’s behavior toward the Hirak and its rush to hold presidential elections with neither dialogue nor sufficient guarantees of election integrity. On one hand, restoring the political confidence of people in the streets in the military requires it to allow a qualitative change in the political order.

Opposition political parties, on the other hand, aspire to hold high-profile legislative positions in municipal councils, state councils, and the parliament. They also imagine that the military and Tebboune will weaken the traditional ruling parties that were known before the February movement as the Presidential Alliance Parties (the Liberation Front, the Democratic National Rally, Amal Algeria, and the Algerian Popular Movement) in favor of new parties such as the National Building Movement (an Islamic party) and New Generation (a secular party). Such a shift would take place only in the context of a deal between the political class and the military, according to which the military maintains its executive influence as the most powerful apparatus in the Algerian system in exchange for parties competing for legislative authority.

On October 23, 2020, Sudan agreed to normalize diplomatic relations with Israel. This decision followed U.S. President Donald Trump’s decision to remove Sudan from the U.S. state sponsors of terrorism list and sharpened divisions between Sudan’s military and civilian authorities. Sudanese Chairman of the Sovereignty Council Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan, who met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in February, and his deputy Mohammed Hamdan “Hemedti” Dagalo, supported normalization with Israel. Sudan’s civilian prime minister, Abdalla Hamdok, was much more circumspect about engaging with Israel and stated in late September that a normalization would require “a deep discussion of the society.”

These sharp polarizations encapsulate the uncertain future of civil-military relations in Sudan. On a positive note, the Sudanese Armed Forces (SAF) have stringently adhered to the July 2019 transition agreement, which created the eleven-member Sovereignty Council consisting of civilian and military representatives, and scheduled elections for late 2022. Despite these pledges, Burhan and other senior SAF officials are engaged in a shadow campaign to entrench their political and economic influence over a post-transition Sudan and marginalize dissent within the SAF’s ranks, which could imperil Sudan’s democratic course.

The SAF’s power consolidation efforts represent both a throwback to Sudan’s past—prior to former president Omar al-Bashir—and a new trajectory for the Sudanese military. Coups d’état have been a recurrent feature of Sudan’s political life, as the SAF overthrew former president Gafaar Nimeiry’s Islamist dictatorship in 1985 and toppled Sudan’s democratic government in 1989. After facing a coup attempt in 1990, Bashir fragmented the Sudanese military into tribal, Arab nationalist, and Islamist factions and used patronage to ensure that each faction remained loyal to his regime. This strategy prevented the SAF from acting as an independent and unified political force until the establishment of the Transitional Military Council (TMC) in April 2019.

Despite the TMC’s brief unification around the need to topple Bashir and prevent a full-fledged popular revolution, divisions within the Sudanese military swiftly resurfaced. In contrast to the SAF’s cautious approach to repressing demonstrators, the Rapid Support Forces (RSF), under the command of Hemedti, perpetrated a massacre in Khartoum on June 3, 2019, which resulted in as many as 241 casualties. The backlash against this massacre caused Burhan to strike a political settlement with the Sudanese opposition that would secure the SAF’s short-term influence. The RSF grudgingly accepted this agreement.

In spite of its pragmatic compromise with the Forces of Freedom and Change (FFC) opposition bloc, the Sudanese military is poised to maintain its political and economic hegemony for the foreseeable future. The transition agreement secured the military’s dominant role in political life for twenty-one months and allowed the TMC to appoint officials to Sudan’s Ministries of Interior and Defense. The agreement also enshrines the military’s leadership in security sector reform initiatives, denying civilian authorities influence over the resolution of one of Sudan’s most pressing political challenges.

The SAF has also ensured that Sudan’s transition process does not result in sweeping personnel changes. As members of the Sovereign Council are granted immunity from prosecution for Bashir-era crimes and this waiver can only be overturned by a vote from the Transitional Legislative Council, Burhan’s allies have largely retained their privileged positions. By marginalizing regional opposition groups, such as the Darfur Displaced and Refugees General Coordination, the SAF has excluded the most strident critics of the Sudanese military from the transition process. Furthermore, Burhan and Hemedti’s prominent positions ensured that Sudan’s two most powerful military figures temporarily cooperated on their efforts to erode Hamdok’s authority.

Due to three decades of patronage links between Bashir’s inner circle and the SAF, the Sudanese military also maintains a formidable economic presence, which it seeks to preserve and augment. As a result of Bashir’s military campaigns in Darfur and South Kordofan, the SAF received a growing share of oil and gold revenues, and by the time of Bashir’s overthrow, at least 60 percent of Sudan’s state budget was routed to the country’s military and security forces. The SAF preserved its privileged economic position until Bashir’s fall, even though its primacy was imperiled by the secession of South Sudan in 2012 and Bashir’s wealth transfers to rival security organs, such as the National Intelligence and Security Service (NISS), during his final years in power.

Since the April 2019 coup d’état, the Sudanese military has withstood countervailing pressure from Sudan’s civilian authorities and maintained its economic hegemony. The restricted growth of Sudan’s private sector—due to limited foreign investments, sanctions pursuant to the country remaining on the U.S. state sponsor of terrorism list, and Hamdok’s struggle to secure $10 billion in investments—further entrenched the SAF’s economic dominance. As a result of its takeover of Darfur’s Jebel Amer gold mine in 2017, which complemented its control over three other major Sudanese gold deposits, the RSF maintains control over Sudan’s most lucrative source of economic revenue. Sudan’s civilian authorities have repeatedly emphasized the need to nationalize Sudan’s gold reserves, but these aspirations have struggled to gain traction.

Although the Sudanese military’s short-term political and economic influence is secure, SAF officials are concerned that its institutional power could eventually collapse due to internal frictions and the takeover of civilian authorities from Burhan in May 2021. In order to prevent this scenario from occurring, the SAF has used coercion to marginalize intra-military dissent and has actively courted international support by advancing a foreign policy agenda independent from Sudan’s civilian authorities.

The Sudanese military’s principal cleavage, which has inspired the SAF’s coercive actions, is the division between Burhan-aligned Sovereignty Council members and extra-systemic forces, such as Bashir loyalists and the RSF. This cleavage surfaced in May 2019, when Burhan resisted the influence of Islamism within the Sudanese military while Hemedti reached out to Islamist factions and pledged to uphold Islamic law in a post-coup Sudan. After the transition agreement, Bashir loyalists continued to disrupt the political process, and insurrections such as the July 11, 2019, coup attempt and the January 14, 2020, NISS mutiny were linked to old regime figures. The RSF publicly distanced itself from these attempts to derail Sudan’s political transition but has continued to operate as a personalistic institution that has ultimate loyalty to Hemedti instead of the Sudanese state, forcefully challenging the Sudanese government’s control over Darfur.

In order to marginalize elements of the Sudanese military that challenge the SAF’s hegemony and preserve the political status quo, the SAF has periodically resorted to coercion. Even though Burhan initially refused to hand over Bashir to the International Criminal Court in November 2019, Sudan’s transitional government dissolved the Bashir-led National Congress Party on November 29, 2020, and replaced then Sudanese intelligence chief, General Abu Bakr Mustafa, after his slow response to January’s NISS mutiny. The assassination attempt against Hamdok on March 9, 2020, has resulted in further crackdowns on Bashir loyalists and caused the General Intelligence Service, the NISS’s successor organization, to be placed under the Ministry of Interior control. These measures have gained the enthusiastic support of Sudan’s civilian authorities and allowed the SAF to frame itself as a stabilizing force deserving of a long-term position of political influence.

In addition to uniting Sudan’s military and disparate security organs under the SAF umbrella, the Sudanese army is courting international support to shore up its institutional strength. Although Saudi Arabia and the United Arab Emirates maintain close relations with the RSF, Burhan’s prior involvement in the deployment of Sudanese forces to the Saudi-led military intervention in Yemen has allowed him to preserve close relations with leaders in both countries. Burhan has also asserted his independence from civilian authorities in the foreign policy sphere by praising Egypt’s stabilizing role in Sudan, as disagreements between Hamdok and the Egyptian authorities have mounted over the Grand Ethiopian Renaissance Dam construction project.

The consolidation of Sudan’s partnerships with Israel and Russia in the fall of 2020 underscores the Sudanese military’s ability to unilaterally dictate Khartoum’s foreign policy agenda. In much of the Arab world, Sudan’s normalization with Israel was viewed as a sign of the SAF’s willingness to coercively steer Sudanese foreign policy in its preferred direction. The chasm between Sudanese public opinion, which strongly supported Palestinian self-determination, and the military’s engagement with Israel was especially striking. Russia’s November 16 deal to construct a naval base in Port Sudan could also be linked to the Sudanese military’s efforts to court Moscow’s support against U.S. demands for liberalization.

Although Sudan has taken notable steps toward a democratic transition, the SAF has capitalized on the terms of Sudan’s political settlement to maximize its short-term leverage and has used a mixture of coercion and diplomatic unilateralism to shore up its long-term influence. The success of the Sudanese military’s power consolidation efforts will depend on the SAF’s ability to unify Sudan’s security organs and preserve its hegemonic role over Sudan’s economy.

Carnegie does not take institutional positions on public policy issues; the views represented herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of Carnegie, its staff, or its trustees.

Supporters of democracy within and outside the continent should track these four patterns in the coming year.

Saskia Brechenmacher, Frances Z. Brown

2026 has started in crisis, as the actions of unpredictable leaders shape an increasingly volatile global environment. To shift from crisis response to strategic foresight, what under-the-radar issues should the EU prepare for in the coming year?

Thomas de Waal

The UN Support Mission in the country should reassess its approach so that consensus between the warring parties becomes the eventual goal, rather than a procedural matter that dogs the negotiating process at every turn.

Soraya Rahem

Mustaqbal Misr has expanded its portfolio with remarkable speed, but a lack of transparency remains.

Yezid Sayigh

Its role in facilitating security, governance, and other key components of the plan would help avoid the dangers of a permanent transitional administration.

Amr Hamzawy