В 2008–2018 годах российская нефтяная отрасль переживала ренессанс: было запущено и подготовлено к запуску около 30 крупных месторождений нефти, обеспечивших значительный прирост добычи и замещение снижающихся объемов старой добычной базы. Практически все эти месторождения были открыты в советский период, но не могли разрабатываться в то время из-за недостаточного развития технологий бурения или вывоза нефти из удаленных районов с тяжелыми климатическими условиями.

После исчерпания этого набора возможностей в России остался только один новый проект, суливший значительный прирост добычи, — это «Восток Ойл» компании «Роснефть». Из чего же состоит этот проект, сколько новой нефти он реально может дать и в какие сроки?

Старое и новое

В 2019–2021 годах «Роснефть» в превосходных степенях рассказывала о «Восток Ойл» везде, где можно, — например, на международных конференциях, в издании для акционеров, в пресс-релизах по итогам встреч главы компании Игоря Сечина с Владимиром Путиным.

Слайд из презентации И.И. Сечина на XII Евразийском экономическом форуме, Верона, Италия, 24 октября 2019 г., с. 24

В сообщениях упоминалась ресурсная база в 6 млрд тонн нефти (45 млрд баррелей) и планируемые объемы добычи до 115 млн тонн в год к 2033 году (то есть 2,3 млн баррелей в день). При этом уже в 2024-м темпы добычи должны были составить 30 млн тонн в год.

«Восток Ойл» — это проект, состоящий из нескольких элементов: 1) месторождений Ванкорской группы; 2) 770-километрового трубопровода, идущего от них на северо-восток к Карскому морю; 3) Пайяхского, Байкаловского и Иркинских месторождений на правом берегу устья реки Енисей на юго-западе Таймыра; 4) строящегося нефтяного терминала «Бухта Север» на правом берегу устья Енисея недалеко от Дудинки; 5) участков геологоразведки на востоке Таймыра в районе Хатанги.

Первый пункт этого списка — это большая группа месторождений на северо-западе Красноярского края, близко к границе с ЯНАО, в 150 км к западу от Игарки. В состав группы входит Ванкор — флагманский проект «Роснефти», запущенный в 2009 году, — а также Тагульское, Лодочное и Сузунское месторождения, вошедшие в портфель «Роснефти» при покупке ТНК-BP.

Ванкор был действительно крупным проектом с предполагавшейся добычей на пике 25 млн тонн в год. Для вывоза этой продукции «Роснефть» построила идущий на юго-запад трубопровод Ванкор — Пурпе длиной 550 км. Он соединяет эту группу месторождений с системой «Транснефти», транспортирующей нефть в порты Балтики, Черного моря и Тихого океана.

Ванкорское месторождение, Краснодарский край

В 2016 году был достигнут максимальный уровень добычи на Ванкорском месторождении — 22 млн тонн в год. Затем показатель начал снижаться. В 2016–2022 годах была также запущена добыча на Тагульском, Сузунском и Лодочном месторождениях. Но даже суммарно четыре этих месторождения дали в 2023 году лишь 14,8 млн тонн.

В отчетах «Роснефти» эта давно разрабатываемая группа месторождений теперь описывается как часть «нового проекта "Восток Ойл”», хотя фактически речь идет о старой добыче, давно учтенной в балансе России.

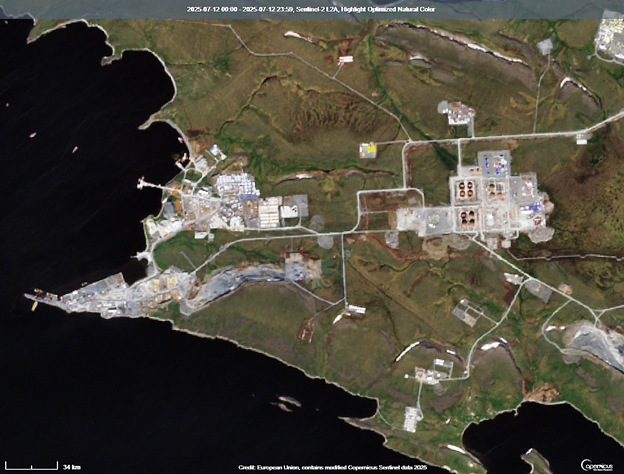

Данных о других элементах проекта мало, но снимки со спутников Copernicus дают некоторое представление о происходящем. Активность заметна в бухте Север: на спутниковых фотографиях видны портовые строения, причалы, резервуарный парк в высокой степени готовности.

Фотография со спутника Copernicus Sentinel

Расположенные в порту 16 емкостей хранения нефти по 30 тысяч кубометров предполагают среднюю мощность отгрузки в 70 тысяч тонн в сутки. То есть терминал строится на мощность 25 млн тонн в год при бесперебойной работе. Скорость строительства остальных элементов трубопроводной системы и сообщения компании позволяют ожидать, что отгрузка нефти из этого порта начнется летом 2026 года.

Для бесперебойной круглогодичной отгрузки нефти по этой системе необходимы танкеры ледового класса Arc7. Условия мореплавания и расстояние от бухты Север до Мурманска сопоставимы, например, с параметрами в рамках проекта «Ямал СПГ». Один рейс туда-обратно будет занимать в среднем 15–16 дней, а значит, для работы линии потребуется 15 танкеров дедвейтом 70 тысяч тонн. Столько танкеров этого класса не строится: в ближайшие годы появятся лишь единицы таких судов. А действующие танкеры уже заняты на других арктических проектах.

Но понадобятся ли эти суда в таком количестве? «Роснефть» планирует развернуть поставки нефти из Ванкорской группы месторождений на север. Однако Ванкор в лучшем случае может дать лишь половину от тех 25 млн тонн в год, под которые сейчас строят порт. Остальное должны обеспечить действительно новые месторождения — Байкаловское, Иркинские и Пайяхское. «Роснефть» скупа на детали по поводу происходящего с ее флагманским проектом, но определенную картину составить можно.

Четыре месторождения — Байкаловское (расположено рядом с поселком Байкаловск на правом берегу эстуария Енисея), Пайяхское, Иркинское и Западно-Иркинское — скорее всего, являются частями одной и той же геологической структуры. Она простирается в широтном направлении под Енисеем и обоими его берегами в районе поселков Мунгуй, Караул и Поликарповск.

Байкаловское месторождение ранее принадлежало совместному предприятию «Роснефти» и британской BP «Ермак нефтегаз», причем BP отказалась от своей доли еще в 2016 году. Что же касается Пайяхского и Иркинского месторождений, то компания Сечина получила их в 2020 году в рамках сделки с Независимой нефтяной компанией (ННК), контролируемой бывшим президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым.

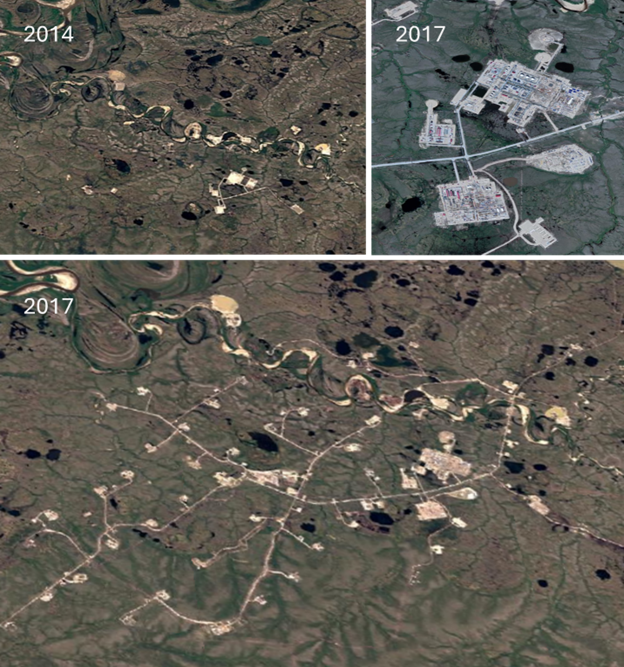

Судя по спутниковым фотографиям, с 2016 года на Байкаловском месторождении было отсыпано три кустовых площадки для скважин, причем они появились еще летом 2023 года, и с тех пор особых изменений не было. Это похоже не на подготовку к промышленной эксплуатации, а на разведочное бурение ради оценки перспектив разработки месторождения.

На Пайяхском месторождении обстановка схожая — видно несколько кустовых площадок под скважины, площадка под строительство установки подготовки нефти и небольшое скопление вагончиков для персонала.

Фотография со спутника Sentinel-2 13 июля 2025 года. Copernicus Sentinel data 2025

Ни на Байкаловском, ни на Пайяхском, ни на Иркинском месторождении не видно активности по строительству установок подготовки нефти, без которых невозможна ее отгрузка в транспортную систему и последующий экспорт в промышленных объемах. Строительство таких установок занимает два-три года от начала завоза оборудования и материалов.

Можно сравнить, как выглядело из космоса Восточно-Мессояхское месторождение летом 2014 года и летом 2017 года, когда оно было запущено в эксплуатацию.

Google Earth 2014, Google Earth 2017

Если судить по прошлому опыту, причем в обстановке, когда у российских нефтяных компаний не было проблем ни с капиталом, ни с рабочей силой, ни с доступом к оборудованию, в отличие от нынешних времен, то промышленная эксплуатация месторождений Пайяхской группы начнется не ранее 2028 года.

Трубы вперед нефти

Какие выводы можно сделать из такого положения дел? Сейчас проект «Восток Ойл» фактически сведен к строительству системы экспорта нефти из месторождений Ванкорского кластера через порт на побережье Карского моря. В такой системе нет особой необходимости: действующие трубопроводы и так позволяют экспортировать нефть, а перспектив роста добычи и риска ограничений со стороны системы трубопроводов у Ванкорского кластера нет.

То есть инфраструктура для транспортировки строится с расчетом на дополнительные объемы нефти из Пайяхского кластера, но с большим отставанием от ранее объявленного графика. Новые месторождения находятся примерно посередине между Сузунским месторождением — самым северным в рамках Ванкорского кластера среди тех, до которого дотягиваются существующие трубопроводы, — и выдвинутым далеко на север заново строящимся нефтяным терминалом.

Почему нельзя было проложить трубопровод от Пайяхской группы к Ванкорской и организовать вывоз нефти южным маршрутом, с поставкой в систему «Транснефти», — точно до конца не известно. При этом месторождения Пайяхской группы практически не развиваются и не разрабатываются.

Получается парадоксальная ситуация. Опыт освоения нефтегазовых месторождений России показывает, что строительство наземных объектов, отсыпка кустов скважин, строительство внутрипромысловых коммуникаций и бурение скважин на суше — это тривиальные и давно отлаженные операции. Сложности обычно возникают со строительством систем вывоза нефти и организацией экспорта из удаленных районов. Но в случае с Пайяхой мы видим обратное: экспортная система пусть и медленно, но строится (хотя в этом нет особой необходимости), а вот ресурсная база для этой системы не разрабатывается.

Тут есть три возможных объяснения. Первое — у «Роснефти» могут быть жесткие бюджетные ограничения, из-за которых компании приходится вести не параллельное, а последовательное строительство. Но тогда неясно, почему нельзя было построить первую очередь трубопровода между Пайяхой и Ванкором, запустить этот трубопровод в реверсном режиме и потом достраивать порт.

Второе возможное объяснение: после громкого анонса проекта и его запуска доразведка месторождений Пайяхской группы дала разочаровывающие результаты, и масштабное освоение стало выглядеть глубоко убыточной инициативой.

Наконец, третий вариант состоит в том, что основной смысл проекта — это именно создание экспортного терминала на берегу Северного Ледовитого океана. Инициатива приобрела явный смысл после начала полномасштабной войны с Украиной — на фоне углубления противостояния России и Запада.

Учитывая риски того, что российский нефтяной экспорт может быть заперт в Балтийском и Черном морях, расширение возможностей экспорта через океанский порт в глазах российских политиков и стратегов может выглядеть как крайне важная задача.

Впрочем, ценность этого порта снижается из-за необходимости использовать специальный флот танкеров ледового класса, которых у России пока очень мало. А быстро нарастить такой флот проблематично.

В качестве постскриптума можно назвать еще одно возможное объяснение. Отношения между давними соратниками Путина — руководителями «Роснефти» и «Транснефти» Игорем Сечиным и Николаем Токаревым — очень непростые, если не сказать конфликтные. Это влияет и на отношения двух компаний. Так что одним из мотивов такого странного порядка строительства могло быть желание увести объемы нефти Ванкора из системы «Транснефти» на маршрут, подконтрольный «Роснефти».

Так или иначе, с высокой долей уверенности можно констатировать: в ближайшие пять лет никаких действительно новых значительных объемов нефти от проекта «Восток Ойл» ждать не приходится. А судя по темпам работ и масштабам строительства в бухте Север, добыча на месторождениях Пайяхского кластера на пике может составить не более 10–15 млн тонн в год (200–300 тысяч баррелей в сутки), причем этого уровня удастся достичь только через пять-семь лет после начала промышленной эксплуатации. Изначальные планы оказались чрезмерно амбициозными.

Ссылка, которая откроется без VPN, — здесь.