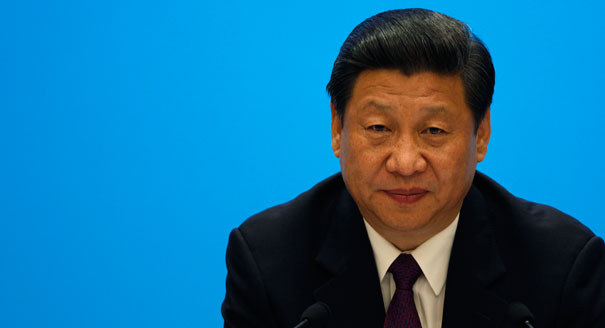

中国业已完成其十年一次的领导人换届,习近平当选为中国共产党的新总书记以及中国的新国家主席。以其为核心的新一届政府的领导人拥有不同的才能,对中国的未来也怀有不同的目标,并持有不同的工作重点。

在问答专访中,赵可金比较了新一代领导集体与此前领导集体的主要区别,并探究中国国内政策以及外交政策议程会有怎样的改变。

- 习近平领导的新一代领导集体与上届会在哪些方面有所不同?

- 新一代领导集体将进行怎样的国内改革?

- 中国整体外交战略是否会有所变化?

- 习近平所提“新型大国关系”是何意义?

- 中国新一代领导集体将以怎样的战略参与国际制度?

- 新一代领导集体将如何适应邻国的政治转型?

习近平领导的新一代领导集体与上届会在哪些方面有所不同?

习近平领导下的中国共产党第十八届中央政治局常委与上届领导人在三个方面有所不同。首先,新一代领导集体在政府管理方面更有能力。第十七届中央政治局常委委员在被中央委员会任命之前多就职于中央政府各部门。而与此不同,新一届的政治局委员此前多在中国各地的地方政府任职,具备充足的经验,这意味着他们对中国的经济、政治和文化现状有更好的了解,并能够注重解决实际问题。习近平视察深圳期间强调“空谈误国,实干兴邦”,这也表明他偏重实际行动,而非一味地堆砌辞藻。

两届政治局常委的教育背景是另外一个不同之处。上一届领导人的教育背景主要为理工科,然而现任常委中只有三位不是文科生出身。新一代领导集体的教育背景涉及经济、法律、新闻以及公共管理等专业,这将会使中国的政治决策与决策背后的逻辑进入一种不同模式。

以毛泽东为核心的第一代领导集体将工作重点置于“革命活动”,第二、第三代领导集体则致力于经济建设。而新一代领导人将在体制改革、社会关系以及人事管理等方面展开工作,从而深刻影响中国的内政和外交。

第三个区别是新一代领导集体有更强的改革意愿,习近平总书记在履新首访深圳期间也强调了这一点。他选择首访深圳是对邓小平“南巡”的呼应。1992年邓小平曾南巡视察了武昌、深圳、珠海和上海,他强调了改革开放对于中国经济的重要性,并明确表达了中国的社会主义与市场经济之间的特殊联系。邓小平南巡标志着改革的新纪元,而习近平则希望通过首访深圳来传递相似的讯息。

新一代领导集体也通过构建更加崇尚自由开放的公众形象展现了其对政治改革的追求。2012年12月,习近平号召政治局常委遵循“中央八项规定”,强调要厉行节俭并严格遵守新规定。这措辞显示出了新一代领导集体的改革态度。

新一代领导集体将进行怎样的国内改革?

在接下来的五至十年内,中国领导人将把内政作为优先事务。习近平主席与李克强总理都在不同场合推广关于“中国梦”与“中华民族伟大复兴”的新提法。2012年11月,习近平在中国国家博物馆发表主题演讲,讲述了中国命途多舛的近代史,并强调国内经济增长是中国复兴道路的必由之路。

就国内情况而言,中国领导人需要应对其崛起过程中可能成为阻碍的多种挑战。而其中的首要任务将是政治改革。中国共产党需要在党内落实反腐措施,同时调整多个政府部门以及干部的职能,并提高政府的施政效率。

第二项任务就是经济改革。中国现有的经济体制存在缺陷,不同地区与行业间还存在资源分配不均的问题,这使中国的经济处于十分脆弱的状态。中国的经济体制需要按照更为科学的发展模式进行改革。尤其在民生建设方面,医疗服务、住房和交通等问题都非常复杂,如果解决不好可能会造成社会动荡。因而,新领导人至少应该开始想办法对这些问题加以应对。

鉴于这些国内问题的重要性,新一代领导人对于外交政策的任何决定都应该考虑这些举动是否能促进国内的治理,为国内发展创造良好条件。

中国整体外交战略是否会有所变化?

十八大报告指出中国的发展仍处于“重要战略机遇期”,这种提法在十六大期间首次被提出。重要战略机遇期强调全球化、科学发展、世界多极化、国内改革以及经济开放对中国发展都至关重要。

中国下一步要做出的转变是在外交政策领域更加有所作为,淡化先前韬光养晦的姿态。中国整体外交战略将会更为主动、积极并且全面。这意味着新领导人将会积极应对来自国际社会的动态变化,并主动设定外交政策议程。

过去,中国的外交政策采取被动方式,跟随其他国家,只在诸如国际金融危机或钓鱼岛(日称尖阁列岛)争端等引起公众广泛关注的危机爆发时才在国际社会发表自己的意见。但是从现在开始,中国将会更主动地发表自己的意见并提出自己的看法。这一点已经开始得到验证:在2012年2月访美期间,习近平就提出了“新型大国关系”的设想。

十八大报告中指出,中国会利用使自己的发展成果更好地惠及发展中国家。在双边层面上,中国将更加努力创造双赢局面。而在多边层面上,中国将会承担更多责任,与国际社会共同应对气候变化、恐怖主义和经济危机等问题。中国希望助力国际社会以构建一个更加安全、繁荣的世界。

全面的外交政策战略意味着中国将探索外交实践的新渠道。十八大报告首次指出中国视公共外交为其外交战略的一部分。中国也将更多地倾听来自世界各国的意见,这最终将有助于塑造中国和其领导人“可靠朋友”和“真诚伙伴”的开放形象。

此外,中国新一代领导集体将会努力增加与国外其他党派、政见不同者和其他非政府组织的对话。通过开展多维度立体外交,探索外交新渠道并打造更为有效的外交政策。

习近平所提“新型大国关系”是何意义?

新闻界和学术界大多把习近平有关“新型大国关系”的提议解读为对中美关系的调整。但在更广泛地说,这一提议描述了中国与既有强国和新兴强国之间不断演进的关系。中国与既有强国和发达国家的新型关系将有三方面显著特征:重视多边合作与基于共同利益、共同责任的信任;通过协调和沟通解决分歧;遵循国际法。

中国与新兴大国以及发展中国家的关系将会积极地本着互惠互利原则,并寻求求同存异。中国与发展中国家的合作将一如既往地注重为双方带来经济效益,允许他国在政治理念等方面存在不同看法和意见。

中国新一代领导集体将以怎样的战略参与国际制度?

国际制度现已在中国的外交政策中处于前所未有的重要地位。新一代领导人关于参与国际组织和国际制度的战略将会从以往的注重平等转变为强调公平正义。

此前,中国认为所有国家参与全球治理时都必须一律承担同等的责任。但是新领导人将会强调国际机构中的公平,而不是平等。这意味着中国认为不能要求欠发达国家和贫困国家承担与强国、富国同样的责任,而且大国也理应援助小国。

中国除了更多地参与国际事务的治理之外,还明确提出将重视联合国、20国集团、上海合作组织和金砖国家四大平台。在今年即将举办的20国集团峰会和上海合作组织峰会等主要多边会议上,中国将有机会展示其作为全球领袖更为主动的形象。

新一代领导集体将如何适应邻国的政治转型?

中国一向积极地与邻国达成共识,旨在通过促进区域经济和安全合作,营造和平发展。然而,中国与周边邻国关系的核心始终在于加深互利合作。

随着中国的邻国经历政治转型,中国无疑将遭遇困难。但是通过充分认识双方的权利、责任和能力,中国将继续努力与这些国家开展选择性合作。2003年,温家宝总理在东盟商业与投资峰会上提出,中国的亚洲政策目标是“和平、安全、合作和繁荣”。在此后的很长一段时间内,中国外交决策者都倾向于宽泛地以不加区别的方式与邻国建立经济与政治联系。

然而,新一代领导集体强调的是“使自身的发展更好地惠及周边国家”,这意味着中国的周边国家外交将会更具选择性。中国会深化与本地区内最亲密伙伴国之间的经济和政治联系,这将会使这些主要双边关系更好地满足邻国的发展需求。

中国的新领导人也将进一步在诸如气候变化谈判、联合国决议,以及发展中国家合作等多边行动中促进各国的团结协作。然而与此同时,不干涉他国内政依然是中国坚守的基本原则。

本文系“中国观▪观中国”系列文章。