الأرض الجافة: أزمة المياه المُتفاقمة في العراق

مقدّمة

تُعدّ المياه جزءًا لا يتجزّأ من تاريخ العراق، بلاد ما بين النهرَين ومهد الحضارات القديمة. وتُعزى استمرارية الحياة والتطوّر الإنساني في هذه المنطقة من العالم بشكلٍ كبير إلى وفرة مياهها، وخصوبة أرضها، وقدرة سكانها على الاستفادة من مواردها وتشكيل مجتمعات حولها. لكن البلاد التي كانت تُعرف في الأيام الغابرة بجنّة عدن تحوّلت في أيامنا هذه إلى صحراء قاحلة. فالموارد التي أتاحت للسكان فرصة العيش برخاء وازدهار في بلاد الرافدَين آخذةٌ بالانحسار، ما يؤدّي إلى تدهور الأوضاع البيئية وإشعال جذوة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إن نقص المياه في العراق ناجمٌ عن عوامل عدّة هي: تردّي البنى التحتية، وضعف إمكانيات الدولة، ومشاريع توليد الطاقة الكهرومائية التي تواصل تركيا وإيران بناءها من جهة المنبع، ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف الحادة والطويلة، وتراجع معدّلات هطول الأمطار. وقد توقّعت بعض التقارير أن يُمسي العراق أرضًا بلا أنهار بحلول العام 2040، مع جفاف نهرَيه الرئيسَين دجلة والفرات، إن لم تتّم معالجة التهديدات المناخية المُحدقة. فهذان النهران، اللذان ينبعان من تركيا ويمرّان عبر سورية قبل الوصول إلى الأراضي العراقية، يؤمّنان ما نسبته 98 في المئة تقريبًا من إمدادات المياه في البلاد.

وإذ تشكّل هذه المعطيات مدعاةً للقلق، واقع الحال أن تداعيات هذا الوضع لن تقف عند هذا الحدّ. ففي حال لم تُعالَج أزمة المياه في العراق بصورة فعّالة، ستشتعل جذوة الاضطرابات المحلّية، وستؤدّي زعزعة الاستقرار إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية وخيمة تطال أيضًا الدول المجاورة. لذا، يتعيّن على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية اتّخاذ تدابير فورية لمعالجة أزمة نقص المياه في العراق.

تشخيص المشكلة

تنتشر أزمة المياه في جميع أنحاء العراق. وفي العام 2023، بعد أن مرّت البلاد بأربعة فصول من الجفاف، بلغ منسوب المياه في سدّ الموصل، الذي تتراوح سعته التخزينية بين 6 مليارات متر مكعب و11 مليارًا، أدنى مستوياته منذ إنشاء السدّ في العام 1986، وظهرت للمرة الأولى منذ أربعين عامًا ثلاثة معالم أيزيدية كانت تغمرها المياه. وإن لم تُتَّخذ تدابير عاجلة، يقدّر الخبراء أن بحيرة سدّ الموصل قد تجفّ قريبًا، ما سيترك نحو 1.7 مليون عراقي في الموصل من دون طاقة ومياه لريّ المحاصيل. وتوقّع المجلس النرويجي للاجئين في تقرير صدر في العام 2021 انخفاض إنتاج القمح في محافظة نينوى بنسبة 70 في المئة.

في غضون ذلك، يعاني إقليم كردستان العراق، الذي يقع في الشمال أيضًا، من مشاكل في المياه، على الرغم من مصادره المائية المتنوعة مقارنةً مع سائر مناطق البلاد. يحصل الإقليم على مياهه من أنهار دجلة والزاب الكبير والزاب الصغير، إضافةً إلى الأمطار والمياه الجوفية. مع ذلك، إن تراجع معدّلات هطول الأمطار وتدنّي كمية المياه التي تصل من تركيا وإيران يؤثّران سلبًا على مناسيب المياه في الكثير من السدود الرئيسة في الإقليم. فقد أوردت تقارير متواترة أن المخزون المائي في سدّ دوكان، الذي يؤمّن مياه الشرب لنحو 3 ملايين شخص في السليمانية وكركوك، لا يتجاوز مليارَي متر مكعب، مع العلم بأن سعته التخزينية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من المياه. في غضون ذلك، انخفض منسوب المياه في سدّ دربندخان في السليمانية بواقع 7 أمتار، فأصبح يعمل بثلث طاقته فقط. وقد أضرّ هذا الانخفاض في منسوب المياه بالمنطقة وسكانها، كما تبيّن من خلال تراجع صيد الأسماك والنشاط السياحي والإنتاج الزراعي. وتوقّع تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في العام 2001 أن يؤدّي نقص المياه إلى انخفاض إنتاج القمح في الإقليم إلى النصف خلال العام المقبل.

مع ذلك، يبقى الوضع في جنوب العراق هو الأسوأ في البلاد على الإطلاق. ففيما تضمّ المناطق الشمالية من البلاد مصادر مختلفة من المياه، ناهيك عن قربها الجغرافي من منبع النهرَين وروافدهما، ما يتيح لها إمكانية الحصول على كميات أكبر من المياه ذات الجودة الأفضل، يفتقر جنوب العراق إلى هذه الميزات. يُشار كذلك إلى أن جودة المياه وكميتها تتراجعان بشكل ملحوظ مع تدفّق النهرَين جنوبًا. وتظهر بعض الدراسات أن البلدات والمدن الواقعة في وسط البلاد وجنوبها تعتمد بشدّة على نهرَي دجلة والفرات للحصول على المياه، وازدادت هذه الحاجة خلال السنوات الماضية على وقع انخفاض معدّلات هطول الأمطار بنسبة 40 في المئة عن المعدّل الطبيعي.

وبما أن شبكة البنى التحتية المعنية بإدارة المخلّفات الصناعية والزراعية والنفطية في العراق محدودة ومتهالكة، تُلقى هذه المخلّفات أحيانًا كثيرة في الأنهار، ما يتسبّب بمخاطر صحية جسيمة. ففي العام 2018، نُقل حوالى 118,000 شخص في مدينة البصرة إلى المستشفى لمعاناتهم من أعراض حدّدها الأطباء على أنها متّصلة بتلوث المياه. وكشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن المياه في العراق ملوثة بشكل كبير بسبب تصريف النفط ومياه الصرف الصحي والمخلّفات الطبية في الأنهار. كذلك، أدّى انخفاض منسوب المياه وازدياد التلوث إلى تجاوز نسبة الملوحة في نهر شط العرب عشرة أضعاف المعايير المقبولة التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد أثّر استنزاف الموارد المائية وزيادة التلوث وارتفاع معدّلات الملوحة على نُظم بيئية مهمة في البلاد. وكانت الجهود المبذولة لإنعاش الأهوار العراقية بعد العام 2003 ناجحة إلى حدٍّ ما، على الرغم من الدمار الذي لحق بها على يد نظام صدام حسين في أوائل التسعينيات. ويُعدّ عرب الأهوار، أو المعدان كما يسمّون في اللهجة العراقية، من بين أقدم الثقافات الحية المستمرة في عالمنا اليوم، وعاشوا في هذه الأراضي على مدى أجيال. تُعتبر هذه المنطقة نموذجًا عن التنوّع البيولوجي، إذ تحتضن اثنين وعشرين نوعًا من الحيوانات المهدّدة بالانقراض في العالم، وستة وستين نوعًا من الطيور المعرّضة للخطر. وفي العام 2016، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأهوارَ ضمن قائمة التراث العالمي.

أما اليوم، فقد شهدت مستويات المياه انخفاضًا شديدًا، وزحفت مياه البحر من الخليج العربي شمالًا إلى مسافة 189 كيلومترًا، وأسفرت عن تدمير أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية واقتلاع 30 ألف شجرة. لقد قوّض مزيج التدهور البيئي والتغيّر المناخي مجدّدًا نمط حياة المجتمعات المحلية في هذه المنطقة كما في سائر مناطق جنوب العراق، ما أدّى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى المدن حيث يواجهون صعوبةً في الحصول على فرص العمل. ويقدّر البنك الدولي بأن يصل العجز المائي في العراق إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول العام 2030، ما قد يفضي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة تصل إلى 4 في المئة، أو ما يعادل 6.6 مليارات دولار تقريبًا. يُشار إلى أن تداعيات نقص المياه بدأت تظهر بشكل ملموس. فوفقًا لدراسة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، نزحت 12,212 أسرة (أي حوالى 73,272 فردًا) حتى تاريخ 15 آذار/مارس 2023 في عشر محافظات عراقية في وسط البلاد وجنوبها، ومن المتوقّع أن ترتفع هذه الأرقام مع الوقت إذا بقيت الأمور على حالها ولم تُتَّخذ أي تدابير.

نتيجةً لذلك، قد ينتقل العراق من مرحلة الإجهاد المائي إلى مستويات الندرة الخطيرة في المياه. إن ندرة المياه والإجهاد المائي هما مفهومان نسبيّان يعبّران عن وضع حرِج يتمثّل في ارتفاع الطلب على المياه في ظل تأثّر الإمدادات المائية، إما بسبب انخفاض الكميات المتاحة من المياه أو بسبب تدهور جودتها. فيما يشير الإجهاد المائي إلى القيود المرتبطة بالبشر، على غرار البنى التحتية المتهالكة التي تقوّض توافر المياه وجودتها، تعني ندرة المياه الافتقار إلى موارد المياه العذبة. كان العراق يتلقى نحو 30 مليار متر مكعب من المياه في العام 1933، وتقلّصت هذه الكمية إلى 9.5 مليارات في العام 2023، ويُتوقّع أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترًا مكعبًا بحلول العام 2030، ما سيجعل البلاد تعاني من ندرة المياه. وبحسب مؤشر فالكنمارك للإجهاد المائي، أي بلد تصل فيه إمدادات المياه إلى أقل من 1,700 متر مكعب للفرد الواحد سنويًا، فهو يعاني من الإجهاد المائي.

القيود الداخلية والتحديات الخارجية

تجسّد أزمة المناخ الماضية والحاضرة في العراق أنماط الطقس المتغيّرة على المستوى العالمي والأنشطة البشرية التي تسبّبت عمدًا وسهوًا بتدمير بيئة البلاد وإضعاف قدرة نظامها البيئي على الصمود والتكيّف. على مستوى القيود الداخلية، أفضى اعتماد العراق منذ عقود طويلة على النفط إلى إرساء نظام ريعي يحصل بموجبه المواطنون على الموارد وشبكة الأمان الاجتماعي وفرص العمل، مقابل تقديم الولاء والطاعة للقيادة السياسية. ونتيجةً لهذا النظام الريعي، لم تعد الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لسائر القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها الزراعة، فباتت البنى التحتية وأنظمة الريّ في العراق قديمة ومتهالكة.

وقد ازدادت هذه الظروف سوءًا بسبب إرث الحروب والعقوبات الاقتصادية والصراع الداخلي الذي مزّق العراق، ما أدّى إلى تعطّل الكثير من محطات ضخّ المياه التي أُنشئت في السبعينيات أو حتى خروجها عن الخدمة وتعذّر إصلاحها وإعادة تأهيلها. وتشير البنى التحتية القديمة والمتهالكة أيضًا إلى إهمال محطات معالجة المياه منذ فترة طويلة، الأمر الذي يفاقم تلوّث المجاري المائية. وبحسب وزارة البيئة العراقية، تلبّي مرافق معالجة المياه في بغداد حاجات خمسة ملايين شخص فقط، من أصل ثمانية ملايين شخص يقيمون في العاصمة.

ليست للقوى السياسية العراقية مصلحة كبيرة في إلغاء النظام الريعي، نظرًا إلى أن هذا النظام بالذات سمح لها منذ العام 2003 ببناء دويلات داخل الدولة، وإنشاء الميليشيات والآليات الدعائية. يُشار إلى أن أزمة تغيّر المناخ والتدهور البيئي ليست حديثة العهد في العراق، إلا أن النخب السياسية تجاهلتها إلى أن أصبحت قضية ملحّة. وحتى في الوقت الراهن، لا تبدو هذه النخب مستعدّة في الكثير من الأحيان إلى اتّخاذ خطوات مهمة لمعالجتها. على سبيل المثال، لم يبدأ العراق بعد بتنويع أنشطته الاقتصادية. فخلال العقد الماضي، شكّلت عائدات النفط حوالى 99 في المئة من صادراته، و85 في المئة من موازنته الحكومية، و42 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي.

يقع عبء أزمة المياه وتداعياتها في الغالب على كاهل الفئات الفقيرة التي تعاني أساسًا من التهميش الاجتماعي والسياسي ومن قلّة الفرص الاقتصادية. أظهرت دراسة صادرة عن المجلس النرويجي للاجئين في العام 2022 أن 38 في المئة من الأُسر التي شملها الاستطلاع والبالغ عددها 1341 أسرة من خمس محافظات، عبّرت عن تصاعد حدة التشنّجات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد وفرص العمل الشحيحة، وأُرغِم كثرٌ إلى مغادرة بلداتهم بحثًا عن العمل. ومن المتوقّع أن تتفاقم هذه الأوضاع مع الوقت، إذ ستضطرّ أعداد متزايدة من الأُسر والأفراد للنزوح إلى مدن مكتظة بالسكان لا تتوافر فيها سوى فرص عمل وموارد محدودة.

توافد الكثير من الأُسر التي نزحت من المناطق الريفية الواقعة في جنوب العراق إلى البصرة، حيث عاشوا في مساكن عشوائية وغير متصلة بشبكة المياه والصرف الصحي الرسمية. نتيجةً لذلك، يعمدون إلى جرّ المياه بشكل غير قانوني من شبكة المياه، ما يلحق الضرر بالبنى التحتية المائية، ويستهلكون المياه الملوّثة التي تؤثّر سلبًا على صحتهم ورفاههم. باتت البصرة اليوم، بعدما ابتُليت لفترة طويلة بالفساد ورداءة البنية التحتية، إحدى أفقر المدن وأقلّها نموًا في البلاد، على الرغم من احتوائها على كميات هائلة من النفط. وينسحب ذلك أيضًا على بناها التحتية المائية التي تُعدّ من بين الهياكل المتداعية في المدينة. والجدير بالذكر أن محافظة البصرة تقع عند ملتقى نهرَي دجلة والفرات، لذا فالمياه هناك هي الأسوأ من حيث الجودة والكمية. وتسجّل درجات الحرارة المرتفعة في الكثير من الأحيان مستويات قياسية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى سُحب اللهب والدخان المتصاعدة من مشاعل الغاز التي تلوّث سماء المدينة بصورة دورية، وتزيد من تبخُّر المياه.

ليست العوامل الداخلية وحدها المسؤولة عن الأزمات المائية في العراق، بل تسهم الظروف الخارجية أيضًا في الحدّ بشكلٍ كبير من كميات المياه التي تتلقّاها البلاد. كان العراق بلدًا غنيًا بالمياه حتى سبعينيات القرن المنصرم، حين بدأت تركيا ببناء سلسلة من السدود. ومنذ ذلك الحين، شكّلت المشاريع الهيدروليكية التركية مشكلة متواصلة بين البلدَين، لأنها قلّصت تدفّق المياه إلى العراق بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة. مع ذلك، مضت أنقرة قدمًا بمشاريعها، ومن ضمنها سدّ إليسو الذي أُقيم على نهر دجلة وبدأ ملءُ خزانه المائي في العام 2018.

على الرغم من المشاريع الهيدروليكية التي أطلقتها تركيا وتبعاتها السلبية على العراق، فإنها تعاني بدورها من الإجهاد المائي، بحيث تراجع نصيب الفرد من المياه الصالحة للاستخدام من 1652 مترًا مكعبًا في العام 2000 إلى 1200 متر مكعب في العام 2023. لقد ألحق مزيجٌ من سوء الإدارة وتدهور الظروف المناخية أضرارًا جسيمة بالموارد المائية التركية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول تقاسم المياه بين البلدَين، إن "معدّلات هطول الأمطار في تركيا سجلت أدنى مستوى لها خلال 62 عامًا". ويُرجَّح أن تواجه تركيا ندرة متزايدة في المياه خلال العقود القليلة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالسوء للعراق.

سورية هي أيضًا من بين الدول التي تواجه أزمة مياه. فقد ذكرت تقارير في العام 2012 أن كميات المياه الصالحة للشرب في سورية انخفضت بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه خلال سنوات ما قبل الحرب. والمياه المتبقية ملوّثة بشكل كبير، ما أدّى إلى تفشّي وباء الكوليرا في مناطق واسعة من البلاد. فبين 25 آب/أغسطس 2022 و15 شباط/فبراير 2023، تم تسجيل حوالى 100,000 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا في جميع محافظات البلاد الأربع عشرة، ووفاة 100 شخص على الأقل. وبما أن نهر دجلة يمر عبر سورية قبل أن يصل إلى الأراضي العراقية، يتسبّب الهدر وسوء إدارة المياه بتقليص كمية المياه التي تدخل إلى البلاد ويؤثّران على جودتها.

تضيف سياسة إيران المائية مشكلة أخرى إلى التحديات التي يعاني منها العراق. فمنذ ثورة العام 1979، قامت إيران بزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، على غرار الشمندر السكري، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحصين نفسها لتفادي الاعتماد على الغرب. فعمدت الحكومة الإيرانية إلى بناء سدود سيئة التخطيط وإلى الحفر عشوائي للآبار من أجل تأمين كميات المياه الضرورية لتلبية احتياجات الريّ المتزايدة. وفي العام 2021، أدّى مزيجٌ من سوء إدارة الموارد المائية وتغيّر المناخ إلى حدوث واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي شهدتها البلاد على الإطلاق. وفي العام 2022، نزل الإيرانيون إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من الأوضاع في البلاد، بدءًا من انتشار الفقر وغياب الفرص الاقتصادية ومرورًا بسوء معاملة النساء ووصولًا إلى نقص المياه.

على مرّ العقود، سعت إيران إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه وتهدئة غضب سكانها من خلال إطلاق مشاريع عدّة خلّفت تداعيات سلبية على العراق. ويمكن القول إن أكثرها ضررًا كان بناء سدّ كولسة لتحويل مياه نهر الزاب الصغير إلى بحيرة أرومية ونهر سيروان، اللذَين تعتمد عليهما إيران في الريّ. وتسبّب سدّ كولسة بتراجع 80 في المئة من منسوب نهر الزاب الصغير. ونتيجةً لذلك، انخفض منسوب المياه بشكل ملحوظ في نهرَي الزاب الصغير وسيروان، وهما من الروافد الأساسية لنهر دجلة. وقد يؤدّي الاستمرار في سوء إدارة الموارد المائية في إيران إلى تداعيات مدمّرة تلقي بظلالها على العراق وإيران معًا، نظرًا إلى أن حوالى ثلثَي المياه الخارجة من إيران والبالغة 10.2 مليارات متر مكعب تعبر الحدود لتدخل العراق.

المسار نحو تحقيق الأمن المائي في العراق

في خضمّ هذه الأزمة المهولة، من شأن الحلول الواسعة النطاق، أو حتى المتوسطة، أن تكبح الكارثة الوشيكة أو حتى أن تعكس تبعاتها. في هذا الإطار، من الضروري معالجة الاختلالات البنيوية التي تعتري النظام، مثل الفساد وأوجه القصور التي تشوب عملية صنع القرار، من أجل التصدّي إلى الأزمة المناخية التي يعيشها العراق والأزمات المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال، تفتقر القرارات في الكثير من الأحيان إلى الفعالية بسبب التشرذم القائم على مستوى صنع القرار بين الدولة والسلطات المحلية حول كيفية التعامل مع نقص المياه، وعدم اهتمام الأحزاب السياسية الكبرى في تأمين التمويل والدعم اللازمَين لوزارتَي الموارد المائية والبيئة (إذ لا يمكن تحقيق أرباح كبيرة منهما).

يُضاف إلى ذلك أن إصلاح البنى التحتية ضرورة ملحّة في العراق، وقد اتُّخذت بعض الخطوات في هذا الصدد. مثلًا، أكملت السلطات في الآونة الأخيرة بناء محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة 200 مليون دولار في ضواحي مدينة البصرة، بدعم اليابان وتمويلها. ويهدف المشروع إلى توفير المياه لحوالى 400,000 من سكان المدينة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تنفيذ مشروع مماثل يهدف إلى تحديث البنى التحتية المائية لما يصل إلى 650,000 شخص في البصرة، وتولّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيادة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية المائية لمدينة الموصل. وتُعدّ هذه المشاريع، التي يتكفّل المجتمع الدولي بمعظمها، أساسية في الحفاظ على مستوى مقبول من جودة المياه وكميتها.

مع ذلك، ينبغي على الجهود المبذولة لمعالجة مشاكل العراق الداخلية أن تشمل تعزيز الدبلوماسية المناخية مع الدول المجاورة. من الناحية النظرية، يُفترض ألّا يكون هذا الأمر صعبًا، لأن تدهور الأوضاع في العراق لا يصبّ في مصلحة الدول المجاورة، نظرًا إلى أن حالة اللااستقرار قد تمتّد إلى داخل أراضيها. ويُعدّ تسهيل المحادثات بين إيران والعراق وتركيا خطوة مهمة نحو تحقيق تعاون ملموس. ومؤخرًا، أصبح العراق الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي انضمّت إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، الهادفة إلى "ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود الوطنية". علاوةً على ذلك، وقّع العراق على اتفاق باريس للمناخ في العام 2016 وصادق عليه رسميًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021. هذا الاتفاق عبارة عن معاهدة دولية مُلزِمة قانونًا بشأن مكافحة تغيّر المناخ

في الآونة الأخيرة، كثّفت الحكومة العراقية مساعيها من أجل إطلاق عجلة الحوار حول تغيّر المناخ. ففي آذار/مارس 2023، استضافت البلاد مؤتمر العراق للمناخ في البصرة. وتلاه في العام نفسه مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه الذي عُقِد في العاصمة العراقية تحت شعار "شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع"، لمناقشة التهديدات المتنامية الناجمة عن الجفاف وندرة المياه بين إيران والعراق وتركيا. لكن، لا بدّ من الانتظار لرؤية ما إذا ستجد التوصيات الختامية لهذه المؤتمرات طريقها نحو التنفيذ.

في العام 2021، أبرمت كلٌّ من تركيا والعراق اتفاقًا نصّ على التزام أنقرة بتدفّق عادل ومنصف للمياه، وعلى تحديد كميات الحصص المائية التي يجب على تركيا إطلاقها إلى كلٍّ من سورية والعراق. مع ذلك، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق أوسع يشمل جميع دول حوض نهرَي دجلة والفرات. وبصرف النظر عن الاتفاقات الجديدة المُبرمة، تبقى العبرة في التنفيذ. لذا، على الأفرقاء الدوليين العمل مع الحكومات الإيرانية والعراقية والتركية لضمان تطبيق الاتفاقيات القائمة والالتزامات الإضافية في المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية.

أخيرًا وليس آخرًا، على المجتمع الدولي والدولة العراقية دعم الناشطين المدنيين والسياسيين على الأرض، لأنهم أفضل من يستطيع نشر الوعي البيئي في أوساط المواطنين العراقيين، ناهيك عن أنهم جزءٌ من المجتمعات المحلية المتضرّرة ويمكنهم تنظيمها سياسيًا. في هذا الإطار، يُعدّ الضغط المجتمعي وسيلة لحثّ صنّاع القرار على العمل من أجل معالجة التدهور البيئي. لكنّ هؤلاء الناشطين يحتاجون في الكثير من الأحيان إلى الحماية. ففي شباط/فبراير 2023، تعرّض الناشط البيئي العراقي البارز جاسم الأسدي للاختطاف والتعذيب قبل أن يُطلق سراحه بعد أسبوعَين. تكشف هذه المحنة التي مرّ بها الأسدي عن التهديدات التي يواجهها الناشطون جرّاء جهودهم الرامية إلى الإضاءة على القضايا المرتبطة بالمناخ، والضغط على صنّاع القرار، وتوعية المواطنين بشأن التحديات البيئية.

خاتمة

أزمة المياه في العراق هي التهديد الجديد والأكبر المُحدق بالبلاد. ويُعدّ هذا التهديد مختلفًا عن العوامل السابقة المُزعزعة للاستقرار لأنه ناجم عن عوامل عدة مثل الاختلالات الداخلية، والتحديات المرتبطة بدول الجوار، والآفة العالمية المتمثّلة في تغيّر المناخ. إن أزمة المياه في العراق خطرة تحديدًا لأنها قادرة على تغيير المشهد البيئي والطبيعي في البلاد رأسًا على عقب، وتقويض استقرارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وحتى جعل بعض مناطقها غير صالحة للعيش. ولن تقتصر هذه التداعيات على العراق فحسب، بل ستمتدّ لتطال دولًا أخرى في المنطقة والعالم.

لا تشير الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة فعليًا إلى أن صنّاع القرار سيأخذون أزمتَي المناخ والمياه على محمل الجدّ، وأنهم سينفّذون خططًا مُجدية على المدى الطويل، وذلك تحديدًا لأن هذه الخطط يُرجَّح أن تهدّد النظام القائم والأفرقاء المستفيدين منه. وحتى إذا عمَد صنّاع القرار إلى اتّخاذ خطوات جديّة لمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد، من المُستبعَد أن تكون هذه التدابير فعّالة، نظرًا إلى القيود المؤسساتية. لكن هذا لا يعني أن العراق محكومٌ بالفشل. فإذا أدرك المواطنون والسياسيون العراقيون على السواء أن تجاهل أزمة المياه سيغرق البلاد في لُجج انعدام الاستقرار، قد يشكّل ذلك حافزًا لهم لبذل قصارى جهدهم من أجل تفادي هذه النتيجة الوخيمة.

سياسات الحراك البيئي: نجاح حملة الحفاظ على مرج بسري في لبنان

مقدّمة

في 5 أيلول/سبتمبر 2020، أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانية رسميًا بالإلغاء الجزئي للمدفوعات ضمن القرض المخصّص لتمويل مشروع زيادة إمدادات المياه، المعروف بمشروع سدّ بسري، وبلغت قيمة الجزء المُلغى من القرض 244 مليون دولار أميركي. فالحكومة لم تُنجز البنود التي تشكّل شروطًا مسبقة للبدء بأعمال بناء السدّ، وهي: وضع خطة للتعويض الإيكولوجي عن تداعيات المشروع على التنوّع البيولوجي والنظم الإيكولوجية؛ وتواجد مقاول في موقع العمل ضمن موعد أقصاه 4 أيلول/سبتمبر 2020؛ وإتمام ترتيبات تشغيل المشروع وصيانته خلال موعد أقصاه 24 آب/أغسطس 2020.

سُلِّطت الأضواء على مرج بسري الواقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب بيروت، في العام 2014 حين وافقت الحكومة اللبنانية على تمويلٍ من البنك الدولي لمشروع تَبيَّن أنه مثير للجدل إلى حدٍّ كبير. لذا، نُظر إلى إيقاف المشروع على أنه إنجازٌ مهم للناشطين البيئيين اللبنانيين والسكان المقيمين في المرج والقرى المحيطة، مع أن الانفجار المدمّر الذي ضرب مرفأ بيروت قبل شهر من إلغاء المشروع حجب هذه المسألة جزئيًا.

أظهرت قضية مرج بسري أن المخاوف البيئية في لبنان لا يمكن فصلها عن السياسة. وهذا الأمر صحيحٌ ربما في كل مكان، بما أن هذه العلاقة تقع في صُلب حراكٍ اكتسب زخمًا عالميًا ويربط بين القضايا البيئية والعدالة. وقد تمّ التركيز على هذه العلاقة حين أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 "أن التمتّع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يُعتبر حقًّا من حقوق الإنسان". ولهذه العلاقة أهميتها الخاصة في لبنان لأن التحركات المناهضة لمشروع سدّ بسري، التي نظّمتها الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري تحت اسم "أنقذوا مرج بسري"، برزت وسط المظاهرات التي شهدتها البلاد ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2019، تدفّق اللبنانيون إلى الشوارع على مدى أسابيع ونظّموا مظاهرات شعبية حاشدة ضدّ الفساد المستشري لقيادتهم السياسية الطائفية. وعوّلت الحملة على السخط الشعبي العارم من السياسيين وطريقة إدارتهم الشؤون المحلية، واستطاعت وضع هذه القضية البيئية في واجهة الاهتمام الوطني، على الأقل مؤقتًا. وبيّنت الحملة أيضًا أن الحراك من أجل قضية معيّنة له حظوظ أكبر بالنجاح حين يتمكّن الناشطون من ربطه بقضايا اجتماعية وسياسية أخرى.

سدّ بسري والحراك البيئي والسياسة

يعود مشروع سدّ بسري إلى خمسينيات القرن الماضي، حين اقترحه مكتب الاستصلاح الأميركي بدايةً على الجمهورية اللبنانية الفتيّة آنذاك. وكانت الفكرة خلف المشروع بسيطة إلى حدٍّ ما، حسبما أورد رولان نصور، منسّق حملة "أنقذوا مرج بسري"، وهي "نقل المياه إلى بيروت وضواحيها من خزّان بسري عبر خطوط إمدادات المياه". وكان ذلك يتطلّب بناء حاجز بارتفاع 73 مترًا، فضلًا عن مصادرة 570 هكتارًا من "الأراضي الزراعية والطبيعية في معظمها من نحو عشر بلديات تابعة لمحافظتَي الشوف وجزين".

وإذا كان مشروع إنشاء سدّ بشري قد استغرق عقودًا من الزمن قبل أن يتبلور فعليًّا، فهذا لا يعني أن لبنان كان معارِضًا لفكرة بناء سدّ. والحال هو أن السدود لا تزال تشغل "مكانة شبه مثالية" في الاستراتيجية الوطنية للمياه في لبنان، على حدّ تعبير أحد الناشطين البيئيين المحليين. هذا التركيز على السدود صحيح، مع أنها تتعرّض للانتقادات منذ عقود بسبب تداعياتها الاجتماعية والبيئية السلبية. وقد لخّصت منظمة الأنهار العالمية هذه الانتقادات في بيان صحافي أصدرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "تتسبّب السدود ومخطّطات الطاقة المائية بخسائر وأضرار فادحة، بما في ذلك إنتاج كميات كبيرة من غاز الميثان، وفقدان التنوع البيولوجي ونزوح السكّان". في العام 2021، وجّهت أكثر من 350 منظمة من ثمانية وسبعين بلدًا مناشدة إلى الأمم المتحدة لاستبعاد سدود الطاقة المائية من آليات التمويل المناخي.

في ضوء هذا الموقف، أصدرت الحركة البيئية اللبنانية، وهي ائتلاف يضمّ أكثر من ستين منظمة وجمعية بيئية، بيانات عامة ضدّ مشروع سدّ بسري في العام 2017، قبل أن تطلق حملة "أنقذوا مرج بسري" مع مجموعات أخرى في العام التالي. ولكن مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 منحت اندفاعة للحملة، فقد بذل معارضو مشروع سدّ بسري مجهودًا متعمّدًا لربط تحرّكاتهم بالغليان الأوسع الذي شهدته البلاد. وقد تناقض هذا الخيار مع حملة مماثلة انطلقت في العام 2013 لوقف مشروع سدّ القيسماني في حمانا. ففي تلك الحملة، تمكّن المعارضون من حشد المجتمع المحلّي ضد السدّ، وفقًا لمنظمة "جبال" غير الحكومية، ولكنهم أخفقوا في بناء ائتلاف أوسع. وهذا كان أحد الأسباب التي سمحت لمشروع السدّ بالمضي قدمًا.

عارضت حملة "أنقذوا مرج بسري" المشروع بسبب تداعياته الخطيرة المحتملة. كتب مؤلّفو ورقة بحثية نُشرت في مجلة Engineering Geology أن السدّ سيُعرّض "آلاف الأشخاص وهيكليات مختلفة للخطر"، وأنه "ينطوي على مخاطر عالية بحصول الزلازل لفترة طويلة". علاوةً على ذلك، أشارت حملة "أنقذوا مرج بسري" إلى أن السدّ يشكّل تهديدًا للدور الذي يضطلع به هذا المرج بوصفه موطنًا للطيور المهاجرة المحميّة بموجب اتفاقية حماية الطيور المائية الأفريقية-الأوروبية-الآسيوية المهاجرة، ولبنان من الدول الأطراف الموقِّعة عليه.

لكن التأثير السياسي للسدّ هو الذي دفع القادة في البلاد إلى التصدّي للناشطين البيئيين. وشرح نصور، منسّق حملة "أنقذوا مرج بسري"، دوافع السياسيين بقوله إن "السدود تحمل معنى سياسيًا رمزيًا لأنها تمثّل فرصة للسياسيين للادّعاء بأنهم يحققون أمرًا ملموسًا". علاوةً على ذلك، وأسوةً بالكثير من جوانب الحياة السياسية في لبنان، بات مشروع سدّ بسري أسير السياسات الطائفية. والحال أن رئيس بلدية مزرعة الشوف، حيث كان من المقرّر إقامة السدّ، هو عضو في الحزب التقدّمي الاشتراكي الذي كان يرأسه سابقًا زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط. كان الحزب من أوائل المؤيّدين للمشروع، لكنه بدّل موقفه لاحقًا. وربما كان الدافع وراء هذا التراجع أن جبران باسيل، الذي كان وزيرًا للطاقة آنذاك، هو أيضًا رئيس التيار الوطني الحر الذي ربطته علاقة خصومة مع الحزب التقدّمي الاشتراكي.

وثمة بعدٌ آخر اكتسى على الأرجح الأهمية نفسها. فقد كان باسيل، صهر ميشال عون، الرئيس السابق للجمهورية، هدفًا أساسيًّا للمتظاهرين خلال احتجاجات العام 2019، ولا سيما أن أحد الهتافات التي تعرّضت له شخصيًّا كان من أكثر الهتافات التي لاقت رواجًا في الشارع. لقد وافق باسيل، خلال تولّيه حقيبة الطاقة في العام 2010، على استراتيجية جديدة لقطاع المياه في لبنان. وشملت هذه الاستراتيجية بناء أربعة عشر سدًّا، منها سدّ بسري الذي أقرّ مجلس الوزراء إنشاءه بعد عامَين؛ ووعد البنك الدولي بتمويله بعد مرور عامَين على إقرار المشروع.

في ظل تنامي زخم الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، رأى الحزب التقدمي الاشتراكي أن الفرصة سانحة لسحب أعضائه من الحكومة الخاضعة لهيمنة التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، محاوِلًا حماية نفسه من الإدانة الشعبية. بحلول ذلك الوقت، كانت حملة "أنقذوا مرج بسري" قد أصبحت جزءًا من المظاهرات. وقد صرّح نصور لأحد الصحافيين أن الحملة هي "انعكاس واضح" للشعار الأساسي الذي رفعه الحراك الاجتماعي، أي "كلّن يعني كلّن"، في إشارة إلى الفساد المستشري في المجتمع. وبما أن مشروع سدّ بسري كان قد أصبح مرتبطًا بالتيار الوطني الحر وبباسيل شخصيًّا، سعى الحزب التقدّمي الاشتراكي إلى كسب النقاط من خلال النأي بنفسه عن مشروع كان قد أيّده في السابق، وعزا جنبلاط التغيير في موقفه إلى الهواجس البيئية.

الحراك البيئي والدروس المُستقاة من حملة "أنقذوا مرج بسري"

يمكن استخلاص دروس عدّة من النجاح الذي حقّقه الناشطون البيئيون في منع إنشاء سدّ بسري، ولا سيما على ضوء التراجع المطّرد في هامش التعبير السياسي في لبنان خلال السنوات الأخيرة.

تكمن العبرة الأولى في أن حملة "أنقذوا مرج بسري" بيّنت الترابط القائم بين الحراك البيئي والسياسة، نظرًا إلى الأبعاد السياسية التي ينطوي عليها الكثير من القضايا البيئية في البلاد. فحين أدّت المصالح السياسية إلى اعتماد سياسات مضرّة بالبيئة، كثيرًا ما تمكّن الناشطون من قلب الأمور لصالحهم واستخدام السياسة لفرض الخيارات التي يفضّلونها.

كشف سعي هذه الحملة الناجح إلى ربط قضيّتها بمظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 عن حسنات التعويل على زخم حراك احتجاجي أوسع لفرض التغيير. وبيّن أيضًا أن استغلال التنافسات السياسية قد يفسح المجال أمام خيارات قيّمة، بما أن الطبقة السياسية في لبنان تحاول في الكثير من الأحيان، بمكرٍ، تصوير نفسها على أنها تقف إلى جانب الخير العام. لقد استغلّت الحملة الخلافات السياسية بين الحزب التقدّمي الاشتراكي من جهة وباسيل والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، وأيضًا رغبة الحزب التقدّمي الاشتراكي في عدم وضعه في السلة نفسها مع قوى سياسية أخرى وجّه إليها المتظاهرون جام غضبهم خلال الاحتجاجات.

تتمحور العبرة الثانية لحملة "أنقذوا مرج بسري" حول أهمية تبنّي نهج متقاطع وشامل في التعامل مع القضايا البيئية. وعلى ضوء تغيّر المناخ، ستصبح هذه القضايا بالتأكيد أكثر تشابكًا من ذي قبل. يشكّل الحراك المدني المناصر للبيئة اليوم مسألةً تتقاطع عندها مجموعة من المشاغل، بدءًا من تحدّيات بيئية تؤثّر في بعضها البعض، ومرورًا بالفساد المستشري في القطاعَين العام والخاص، ووصولًا إلى المصالح السياسية التي غالبًا ما تقوّض الخير العام. وما لم يتمكّن الناشطون من التوصّل إلى سبيلٍ لإدماج استجاباتهم مع هذه التحديات والتفكير بصورة استراتيجية، سيكون من الصعب عليهم بلوغ أهدافهم.

في العام 2019، شهد لبنان كيف يمكن لكارثة بيئية أن تغذّي الاحتجاج السياسي، الذي عزّز بدوره الحراك البيئي. وقد شكّلت حرائق الغابات التي طالت مساحات واسعة من البلاد قبل أيام من اندلاع احتجاجات العام 2019 أحد الأسباب المساهمة فيها. ففي 13 تشرين الأول/أكتوبر، اجتاحت النيران أراضٍ واسعة من الشوف وإقليم الخروب، ومناطق أخرى إلى جنوب بيروت. وكانت استجابة الدولة الأولية للحرائق سيئة جدًّا، ويُعزى ذلك في جزءٍ منه إلى عدم إجراء الصيانة الملائمة لطوافات الإطفاء. وتمّ إخماد الحرائق بفضل مساعدة خارجية من طوافات مكافحة الحرائق التي أرسلتها قبرص واليونان والأردن وتركيا، إضافةً إلى الجهود المحلية التي بذلها المدنيون من لبنانيين وفلسطينيين وغيرهم، وأخيرًا بفضل هطول الأمطار. لقد أثارت استجابة الدولة امتعاضًا كبيرًا، ساهم في اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد بضعة أيام، ما أكسب حملة "أنقذوا مرج بسري" زخمًا خلال الأشهر اللاحقة.

نجحت الحملة أيضًا في محاولاتها الرامية إلى التأثير في فئات واسعة من المجتمع اللبناني. ففي السابق، كانت الحركة البيئية في لبنان بالدرجة الأولى ظاهرة خاصة بالطبقة الوسطى. كتب كريم مقدسي: "تَمثَّل الإلهام والزخم الأساسيان لهؤلاء الناشطين في المجال البيئي - ومعظمهم من المهنيين وأفراد الطبقة الوسطى المتعلّمين في الغرب - في النجاح الذي حقّقته الحركة البيئية في أوروبا وأميركا الشمالية خلال الستينيات، وتكلّل من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي انعقد في ستوكهولم في العام 1972".

لماذا يُعدّ إشكاليًا أن تتألف حركةٌ بشكل كبير من أفراد الطبقة الوسطى؟ أولًا، من الأفضل للناشطين السعي إلى تحقيق أهدافهم في إطار أوسع تحالف ممكن من القوى والفئات الاجتماعية. ثانيًا، تتطلّب العدالة المناخية إيصال أصوات الفئات الأكثر ضعفًا. فالسياسات المضرّة بالبيئة تؤثّر بشدّة على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. لذلك، من المهم أن يشمل الحراك البيئي فئات واسعة من السكان لتمثيل مصالح الجميع.

صحيحٌ أن حملة "أنقذوا مرج بسري" كانت في بادئ الأمر ظاهرة خاصة بالطبقة الوسطى، إلّا أنها سعت إلى توسيع قاعدتها لتشمل مختلف الطبقات الاجتماعية عندما أدركت أن آلاف الأشخاص من خلفيات طبقية وطائفية متنوعة في مناطق الشوف وجزين وصيدا يعارضون إنشاء السدّ. وحقّقت ذلك من خلال تشكيل مجموعات عبر تطبيق واتساب، ما سمح للجيران بالتعرّف إلى بعضهم البعض بطرق لم تكن ممكنة سابقًا، وإدراك المصلحة المشتركة المتمثّلة في الوقوف ضدّ تنفيذ مشروع بسري.

وفي ظل تبدّل البيئة الاجتماعية في لبنان، يجب أيضًا إحداث تغيير في طبيعة الحراك البيئي اللبناني الذي يضمّ في الغالب أفرادًا من الطبقة الوسطى. لقد أدّت الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد إلى إفقار طبقة وسطى كانت أساسًا صغيرة نسبيًا، على وقع استمرار ارتفاع معدّلات اللامساواة في المداخيل والثروات. ومن المرجّح أن تتنامى أوجه التفاوت الاجتماعي مع تدهور الظروف المعيشية. لا بدّ من الانتظار لرؤية ما إذا ستجمع الاحتجاجات التي قد تحدث في المستقبل أشخاصًا من خلفيات متنوعة، أو ما إذا ستبقى الانقسامات على حالها أم ستتفاقم، ما قد يتسبّب بإضعاف جاذبية شبكات الحراك الاجتماعي.

يمكن أن تشكّل الخطوات التي اتُّخذت في منطقة عكار الشمالية في أيلول/سبتمبر 2022 نموذجًا يُحتذى به، حيث عمد ثمانون امرأة ورجلًا على الأقل من الجنسيّتَين اللبنانية والسورية من خمس عشرة قرية إلى تشكيل فريق من رجال الإطفاء المتطوّعين. الجدير بالذكر أن محافظة عكار هي الأشدّ فقرًا في لبنان، إلى جانب سهل البقاع، ويدرك سكانها ذلك جيّدًا. وفيما تواصل الدولة اللبنانية ونسبة كبيرة من اللبنانيين تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأوضاع المتردّية في مختلف أنحاء البلاد، شهدت عكار مرارًا وتكرارًا تعاونًا وثيقًا بين اللبنانيين والسوريين. ويُعدّ فريق الإطفاء مثالًا على مبدأ "التعاون لا الصدقة" القائم على المساعدة المتبادلة، حين تهبّ مجموعة في مجتمع محلّي ما إلى خدمة مجتمعها.

أما العبرة الثالثة فهي أن الحراك البيئي يتعزّز إذا تمكّن الناشطون من الاتفاق حول الحلول العملية للقضايا التي يعالجونها. وإلّا، فسوف يفسحون المجال أمام الطبقة السياسية لفرض حلول تخدم مصالحها ولا تُفضي إلى حماية البيئة والسكان. في الواقع، اقترح أعضاء من حملة "أنقذوا مرج بسري" وعلماء مستقلّون بدائل عن سدّ بسري، تهدف إلى "الاستفادة من المزايا الطبيعية والجيولوجية للبنان". وشملت استخدام موارد المياه الجوفية في البلاد بشكل أكثر كفاءة، والحدّ من فقدان المياه في شبكة التوزيع (إذ يمكن أن تصل نسبة الفاقد إلى 50 في المئة في بعض المناطق)، إضافةً إلى إنشاء "برك تخزين صغيرة إلى متوسطة الحجم في المناطق الحضرية". هذه الاقتراحات كانت قيّمة، إلا أنها لم تُطرح بطريقة متماسكة ومنهجية، ما أتاح للسياسيين اقتراح مشاريع مائية جديدة لن تُفيد أحدًا سواهم.

خير مثال على النتائج السلبية الناجمة عن عدم اقتراح حلول ما حدث في العام 2015، عقب إقفال أكبر مطمر للنفايات في لبنان وتكدُّس النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان. أفضى هذا الوضع إلى ولادة حركة احتجاجية عُرفت باسم "طلعت ريحتكم"، أطلقها خبراء وناشطون مستقلون في المجال البيئي. وعلى الرغم من أن هذه الحركة جذبت حشودًا كبيرة – إذ لم تتجاوزها عدديًا سوى احتجاجات العام 2019 – فسرعان ما فقدت زخمها بعد أشهر قليلة وعجزت عن تغيير نموذج الحكومة للتخلّص من النفايات. وعُزي ذلك جزئيًا إلى عدم تقديم مجموعة موحّدة من المطالب.

مع ذلك، كانت لحركة "طلعت ريحتكم" تأثيرات مهمّة على الحراك المدني، إذ أفسحت المجال أمام وصول أشخاص قادرين على تقديم حلول سياسية للقضايا البيئية وغيرها، إلى مراكز القرار. يُنسَب الفضل عمومًا إلى هذه الحركة بأنها أطلقت الشرارة التي أدّت إلى تشكيل لائحة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية للعام 2016، والتي ضمّت عددًا من الناشطين المدنيين غير المنخرطين في السياسات اللبنانية التقليدية. صحيحٌ أن اللائحة لم تفز بمقعد في مجلس بيروت البلدي، إلّا أنها حصدت عددًا كبيرًا من الأصوات، ما أظهر أنها تحظى بالتأييد في أوساط ناخبين كثر. يمكن القول إن "بيروت مدينتي" أتاحت للناشطين المدنيين فرصة الدخول إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية للعام 2018، وتشكيل كتلة برلمانية وازنة.

في هذا الإطار، أشارت منى فواز، وهي من بين مؤسِّسي "بيروت مدينتي": "عندما لم تتمّ الاستجابة لمطالب المتظاهرين، بدأ النشطاء في مناقشة الخطوات المقبلة، بحيث اقترح البعض المشاركة في الانتخابات المحلية". وأضافت أن فكرة الترشح للانتخابات البلدية لم تحظَ على الفور بتأييد كل الناشطين الرئيسين في حركة "طلعت ريحتكم"، وانتظر معظمهم انطلاق "بيروت مدينتي" بالكامل قبل الانضمام إلى الحملة.

يمكن استخلاص استنتاجَين أساسيَّين من تجربة "طلعت ريحتكم". الأول هو أن أي فصل بين البيئة والسياسة مصطنعٌ حين يتعلق الأمر بالعدالة البيئية. إن التخلّص من النفايات الصلبة مربحٌ للغاية، وقد أسهمت عائداته جزئيًا في نمو ثروات السياسيين في مختلف المناطق اللبنانية. لذا حين أقفل المطمر، سعوا جاهدين إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل شبكات محسوبياتهم. قوّض ذلك مفهوم العدالة البيئية، لأن الدولة اللبنانية استمرّت في تطبيق نظامٍ عفا عليه الزمن لإدارة النفايات، ولا يزال يُلحق الضرر بالبيئة وبصحة المواطنين.

أكّد هذا الواقع كيف أن السياسيين والأحزاب في لبنان استغلّوا منذ فترة طويلة الموارد البيئية لتحقيق الأرباح المالية وتعزيز مصالحهم السياسية الطائفية. وانطبق ذلك بشكل خاص على قضية سدّ بسري. ففي الوادي حيث كان من المفترض تنفيذ المشروع، أدّت الهيمنة السياسية للحزب التقدّمي الاشتراكي إلى التقليل من القيمة المتأصلة للأرض – بتربتها وأشجارها وأنهارها والحياة البرية فيها – وإعطاء الأولوية إلى المصالح الطائفية. وقد حدثت هذه الديناميات مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء البلاد.

يمكن فهم مسألة فصل القضايا البيئية عن السياسة بشكل أفضل على أنها نزع الطابع السياسي عمّا هو سياسي بطبيعته. يرى السياسيون اللبنانيون أن مشروع سدّ بسري كان ليتيح مبلغ 244 مليون دولار يمكن توجيهه للاستخدام السياسي أو الشخصي. ولطالما تطرّقت التقارير التي تناولت الوضع في لبنان إلى فساد الطبقة السياسية. على سبيل المثال، أشار تقريرٌ صادر عن مبادرة الإصلاح من أجل اقتصادات شفافة (RITE) في العام 2022، إلى أن "بعض التحديات التي تواجه التمويل الدولي في لبنان مرتبطة بمشاكل الفساد المعروفة في البلاد ووتيرة الإصلاحات البطيئة". وذُكرت كلمة "فساد" اثنتَين وثلاثين مرة في التقرير الذي يتألّف من ثلاث وثمانين صفحة. ووفقًا للتقرير نفسه، استنكر قرارٌ للبرلمان الأوروبي حول لبنان في العام 2019 بشدّة "المستوى المرتفع جدًّا من سوء الإدارة وغياب الإشراف على الأموال التي خُصِّصَت للبنان في الماضي". وحتى اليوم، من غير الواضح حجم الأموال التي تصل من مصادر دولية إلى حسابات خاصة.

خاتمة

جسّدت حملة "أنقذوا مرج بسري"، على غرار حركة "طلعت ريحتكم" قبلها، العلاقة المتجذّرة بين البيئة والسياسة. لهذا السبب، قد يستفيد الناشطون البيئيون من تبنّي نهجٍ قائم على العدالة البيئية، من شأنه مساعدتهم في خوض غمار التحديات السياسية والاقتصادية المعقّدة التي سيواجهونها حكمًا.

واقع الحال أن الحملة تجاوزت مجرّد الاعتراض على إنشاء سدّ بسري، لتتطرّق إلى تظلّمات أوسع موجّهة ضدّ المؤسسة السياسية، ما أدّى إلى تشوُّش الخط الفاصل بين الحراك البيئي من جهة والمصلحة العامة والسياسة من جهة أخرى. وعلى نحو مماثل، جمعت حركة "طلعت ريحتكم"، التي انبثقت من أزمة إدارة النفايات، بين المناصرة البيئية واعتراضاتٍ سياسية أوسع. واتّضحت أهمية هذه العلاقة لأنها حشدت أعدادًا كبيرة من المؤيّدين، وألهمت ظواهر مثل "بيروت مدينتي". صحيحٌ أن المكاسب التي حقّقتها حركة "طلعت ريحتكم" على المدى القصير هي موضع نقاش في الكثير من الأحيان، إلّا أنها تركت تأثيرًا دامغًا في المشهد السياسي اللبناني.

وعلى غرار أزمة إدارة النفايات التي أدّت إلى انطلاق حركة "طلعت ريحكتم"، شكّلت حملة مرج بسري صورة مصغّرة عن النظام الاجتماعي السياسي اللبناني، ولا سيما في إطار السباق الدائم للحصول على الموارد. فالإساءة إلى التراث الطبيعي اللبناني هي معركة أخرى بين أعضاء النخبة السياسية الحاكمة في البلاد لا تراعي مخاوف المواطنين المتأثّرين والناشطين البيئيين على السواء. بل أضحت البيئة ساحة قتال بالوكالة لقضايا سياسية أوسع، ويتمّ فيها تجاهل حقّ المواطنين في إبداء رأيهم حول قضايا الشأن العام. وعلى ضوء هذا الواقع، يُعدّ السعي إلى تحقيق العدالة البيئية المسار الأفضل لتركيز اهتمام الناشطين على هدف واضح ونهائي، ما يعزّز قدرتهم على مقاومة جميع المساعي الرامية إلى تقويض جهودهم.

التحصين من المخاطر المناخية في إدارة المياه الجوفية في سلطنة عُمان

مقدّمة

أصبحت المخاطر الطبيعية المناخية مشكلة حرجة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ومنها سلطنة عُمان. لقد تسبّبت عوامل متضافرة، مثل المناخ الجاف، ودرجات الحرارة القصوى، والأمطار الموسمية المحدودة الكمية، والمساحة الصحراوية الشاسعة، بخسائر اقتصادية وتداعيات اجتماعية مختلفة. وكذلك يمكن أن تؤثّر فترات الجفاف المطوّلة، وهي أيضًا من السمات المتكرّرة للمناخات القاحلة، في مصادر المياه التي تغذّي طبقات المياه الجوفية.

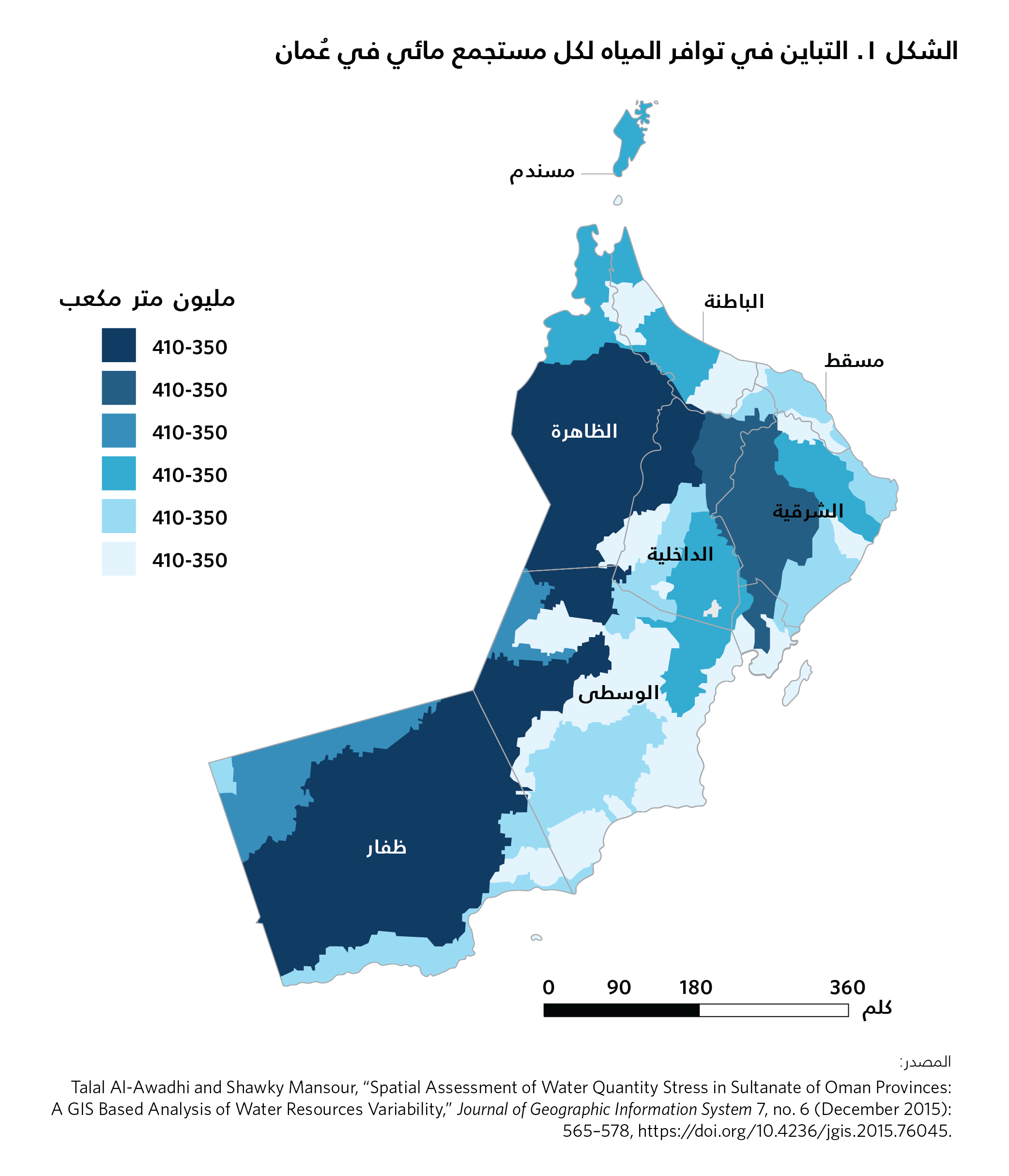

سلطنة عُمان معرَّضة بوجه خاص لهذه المخاطر المناخية نظرًا إلى عوامل عدّة. في الواقع، تفتقر مناطق واسعة في البلاد إلى الموارد المائية؛ ففي أجزاء من الشمال، لا يمكن الحصول على المياه إلا من القنوات المائية التقليدية التي هي من صنع الإنسان، والمعروفة بالأفلاج. وللبلاد أيضًا موارد محدودة من المياه العذبة، لذا تُعدّ المياه الجوفية مصدرها الأساسي للريّ والمياه العذبة. وتشكّل نُظم كثيرة للمياه الجوفية – بما في ذلك طبقات المياه الجوفية الكربونية في شمال ووسط جبال الحجر، وطبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي في الجبال الشرقية والجنوبية، وطبقات المياه الجوفية الرسوبية في السهول والوديان الساحلية – مصادر مائية أساسية لعُمان، ما يوفّر المياه الجوفية للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية. المؤسف أن الطلب المتزايد على المياه الجوفية، مقرونًا بتبعات تغيّر المناخ، يحفّز عوامل مثل الاستهلاك الواسع، والملوحة، والتلوّث، التي تهدّد طبقات المياه الجوفية الحيوية في البلاد. وقد أثار ذلك مخاوف كبيرة بشأن الطرق التي سيتسبّب بها تغيّر المناخ باشتداد التداعيات على المياه الجوفية. يُظهر الشكل 1 التباين في توافر المياه لكلّ مستجمع مائي في عُمان.

يستكشف هذا الفصل تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية في سلطنة عُمان والأُطر والسياسات المؤسسية لإدارة الموارد المائية في البلاد.

تغيّر المناخ والتحديات المائية

تلفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، في تقريرها التقييمي الخامس، إلى أن تغيّر المناخ سيتسبّب بخفض موارد المياه السطحية والجوفية القابلة للتجديد، ما يزيد من حدّة التنافس على المياه بشكلٍ أكبر من العوامل الأخرى مثل الزيادة السكانية، وتغيير استخدام الأراضي، والتلوث، والممارسات غير الملائمة في إدارة الموارد المائية. وسيؤدّي تغيّر المناخ أيضًا إلى زيادة مخاطر الغمر بالمياه، والفيضانات الساحلية، والتآكل الساحلي في النُظم الساحلية والمناطق المنخفضة. وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، في تقريرها التقييمي السادس: "من المتوقع أن تزداد تغذية المياه الجوفية في بعض المناطق شبه القاحلة، ولكن الاستنزاف العالمي لمخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد سيستمر بسبب زيادة الطلب على المياه الجوفية (تتراوح درجة موثوقية هذا التوقع من متوسطة إلى مرتفعة)". وأشارت تقديرات الهيئة أيضًا إلى زيادة في النسبة العالمية السنوية للأعاصير المدارية الشديدة (المصنَّفة في الفئات من 3 إلى 5) بمقدار 1 إلى 10 في المئة تقريبًا، على افتراض ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتَين مئويتَين. ومن المرجّح أن تحدُث أعاصير مدارية أكثر شدّة في بحر العرب، على الرغم من أن تواترها العالمي سينخفض أو يبقى على حاله. تقع عُمان على الخط الساحلي لبحر العرب وتتأثّر بأعاصير بحر العرب في موسمَين اثنَين: ما قبل الرياح الموسمية وما بعد الرياح الموسمية. وتُظهر السجلات ازدياد حدّة الأعاصير المدارية في بحر العرب، مع بلوغ عددٍ كبير من هذه الأعاصير اليابسة في سلطنة عُمان.

علاوةً على ذلك، ازداد منذ العام 2007 عدد الأعاصير المدارية المصنَّفة من الفئة 3 إلى الفئة 5 التي بلغت اليابسة في عُمان. فعلى سبيل المثال، في العام 2019، ضرب إعصار شاهين اليابسة في شمال عُمان من خلال اتّباعه مسارًا نادرًا عبر بحر خليج عُمان. يُشار إلى أن آخر إعصار سُجِّل في المسار نفسه كان في العام 1890. وقد تسبّب الإعصار بكارثة في المنطقة المتضررة بسبب الفيضانات الطوفانية الشديدة. وبلغ معدّل هطول الأمطار المرتفع الذي سُجِّل يوم وصول الإعصار إلى اليابسة 350 ميلمترًا في عشر ساعات. وإعصار غونو في العام 2007، المصنَّف في الفئة 5، هو الإعصار الوحيد الذي سُجِّل خلال المئة عام الأخيرة في بحر العرب وبلغ اليابسة في شمال عُمان، متسبِّبًا بأضرار هائلة في مسقط.

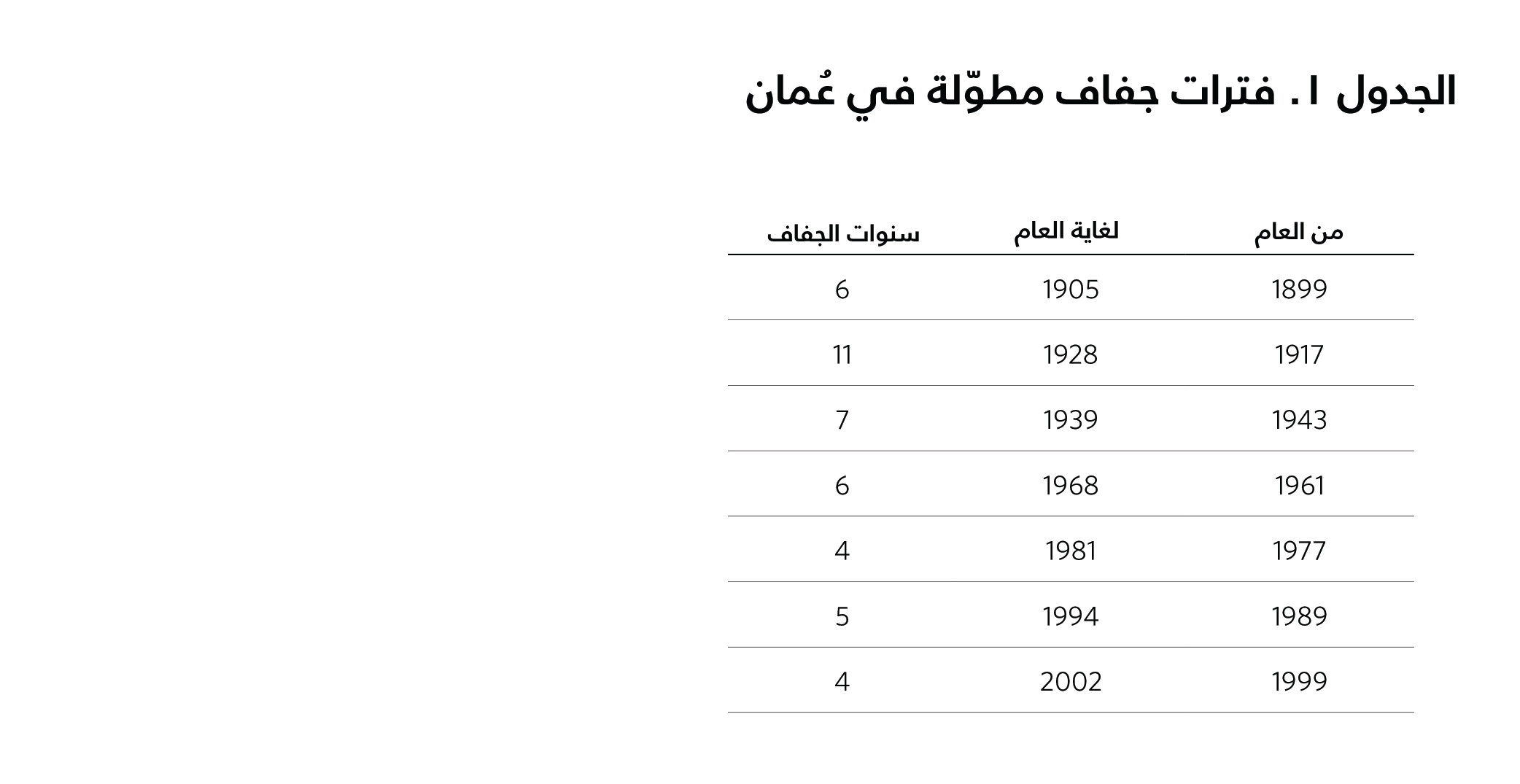

تبعًا لذلك، يمكن أن يؤدّي تغيّر المناخ إلى تبدّل أنماط المتساقطات، ما يؤثّر في كميات الأمطار وغزارتها وتوزّعها في عُمان. ويؤدّي تراجع كمية المتساقطات أو التغييرات في أنماط هطول الأمطار إلى انخفاض تغذية المياه الجوفية وتفاقم مشكلات ندرة المياه، ما يؤثّر في معدّلات تغذية المياه الجوفية وتجديد طبقات المياه الجوفية. وتُظهر السجلات أنه سبق لسلطنة عُمان أن شهدت عددًا من مواسم الجفاف المطوّلة (انظر الجدول 1).

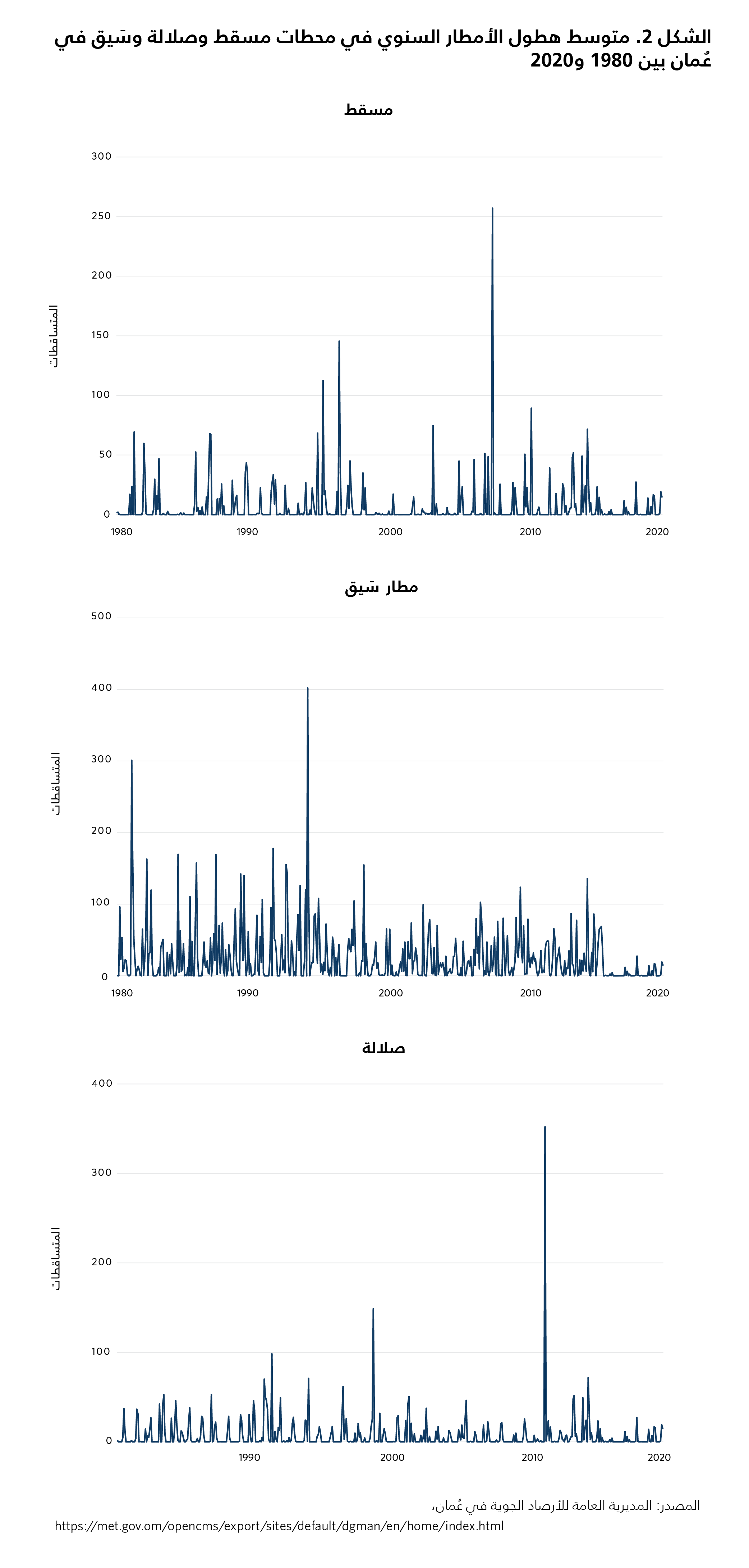

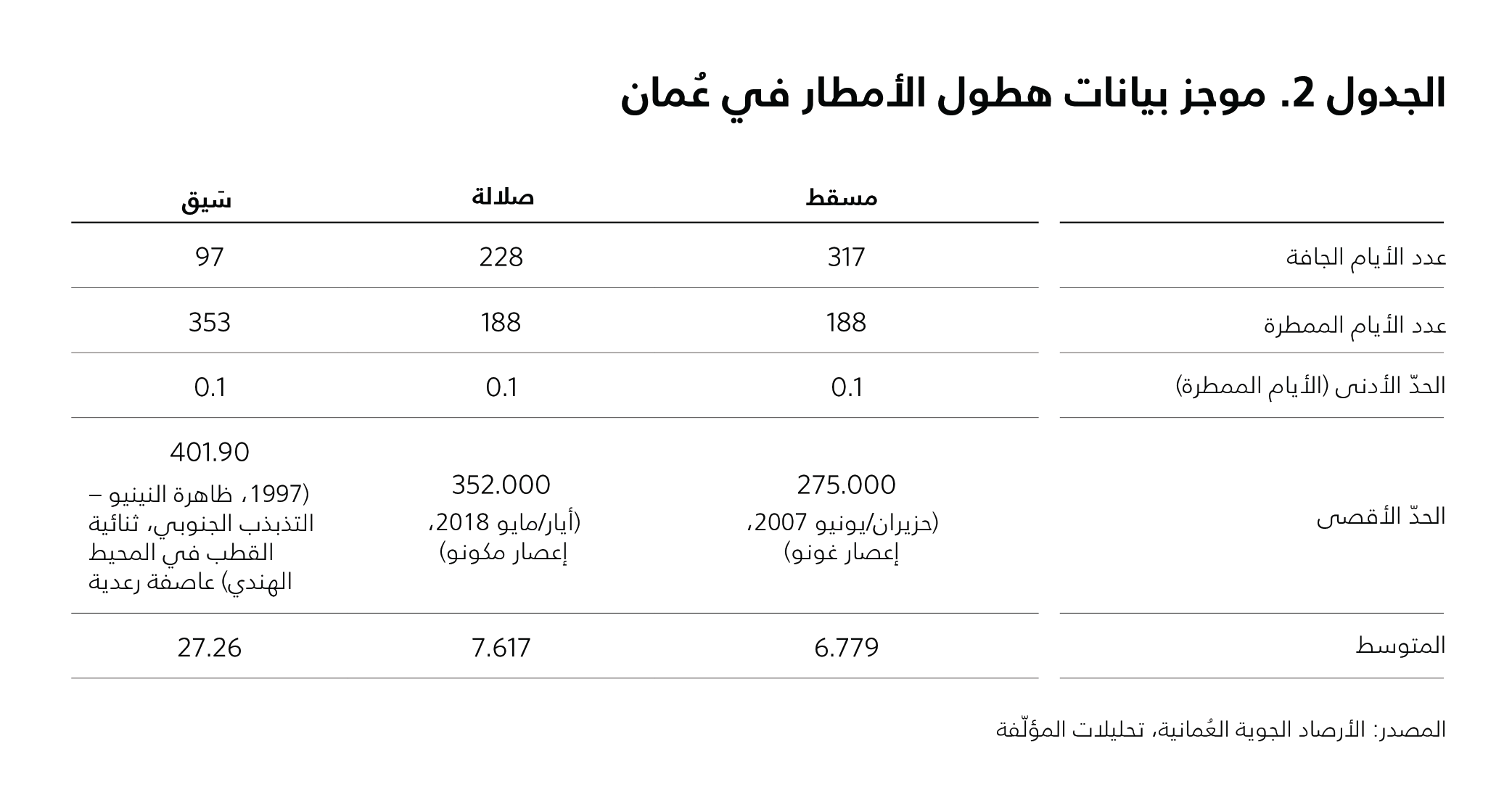

هطول الأمطار في سلطنة عُمان غير مستقر ومحدود جدًّا، وبعض السنوات تتخلّلها فترات تشهد تساقط الأمطار بغزارة. يُظهر الشكل 2 الاختلاف في معدّلات الأمطار في ثلاث محطات مختلفة في عُمان (مسقط، وسَيق في جبال الحجر الشرقية، وصلالة في جنوب البلاد). ويوجز الجدول 2 بيانات هطول الأمطار من المحطات المختلفة الثلاث نفسها بين العامَين 1980 و2020.

تترتّب عن موجات الجفاف في عُمان تداعيات اجتماعية اقتصادية على السكان المحليين، ولا سيما في ما يتعلق بنظام الري، والزراعة، ورعي الحيوانات في القرى العُمانية. وفي الوقت نفسه، تُبيّن السجلات التاريخية زيادة تواتر الأعاصير المدارية العالية الحدّة التي تبلغ اليابسة في عُمان. وقد ألحقت هذه الأعاصير المدارية، التي يمكن أن تتسبّب بفيضانات طوفانية شديدة ورياح عاتية، أضرارًا فادحة بالبنى التحتية في عُمان مرّات عدّة. ولكن على الرغم من خطر حدوث ضرر، تؤثّر الظواهر المناخية القاسية إيجابًا في طبقات المياه الجوفية في البلاد. على سبيل المثال، يقول الخبراء إن الإعصار المداري شاهين في العام 2021 أدّى إلى زيادة كمية المياه الجوفية في منطقة الباطنة. وفي المجمل، قد يكون حجم تغذية المياه الجوفية أكثر استقرارًا واستدامةً في الواقع.

تتم تغذية المياه الجوفية في عُمان من خلال هطول الأمطار وتسرّب مياه الفيضانات، في إشارةٍ إلى مياه الفيضانات الطوفانية التي تبقى على السطح لبضعة أيام ولكنها تتغلغل في نهاية المطاف في جوف الأرض من جديد. لكن معدّلات تغذية المياه الجوفية تتباين إلى حدٍّ كبير في أنحاء البلاد بسبب الاختلافات في المتساقطات، والطبيعة الجيولوجية واستخدام الأراضي. كذلك، يمكن أن يؤدّي ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بتغيّر المناخ إلى زيادة معدّلات التبخّر، ما يسفر عن خسارة كميات إضافية من المياه الجوفية. ويمكن أن يتسبّب ارتفاع معدّلات التبخّر بتراجع توافر المياه وزيادة استنزاف مخزون طبقات المياه الجوفية. ويُعَدّ نضوب طبقات المياه الجوفية مشكلة كبيرة في سلطنة عُمان، ولا سيما في المناطق الساحلية حيث تُضَخّ المياه الجوفية بمعدّلات غير مستدامة. ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، تراجع منسوب المياه الجوفية بمقدار 10 أمتار في بعض المناطق خلال العقود القليلة الماضية.

الملوحة هي أيضًا مشكلة بالغة الأهمية في عُمان بسبب سوء إدارة نُظم الري. تُستخرَج المياه من طبقات المياه الجوفية من خلال آبار تُستخدَم لأغراض متعدّدة، بما في ذلك تأمين مياه الشرب، وريّ المزروعات، والاستخدام الصناعي. ولكن الاستغلال الجائر للمياه الجوفية قد يؤدّي إلى استنزاف الموارد المائية وتسرّب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية العذبة، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام. ويمكن أن يؤول ارتفاع منسوب مياه البحر أيضًا إلى تفاقم اختلاط المياه المالحة بطبقات المياه الجوفية الساحلية. فمع ارتفاع منسوب مياه البحر، يمكن أن تتسرّب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، فتصبح غير صالحة للاستعمال. وقد يطرح ذلك تحدّيات كبيرة لإدارة الموارد المائية في المناطق الساحلية في عُمان. على سبيل المثال، يُعدّ ازدياد الطلب على المياه لأغراض الزراعة وللاستخدامات المحلية والصناعية والسياحية السببَ الأساسي لتدهور نوعية مياه الطبقات الجوفية الساحلية في صلالة. إضافةً على ذلك، أدّى التسرب الجانبي للمياه المالحة من الصخور الكلسية في الجهتَين الشرقية والغربية لطبقة المياه الجوفية إلى تملّح الجزء الأوسط منها.

الموارد المائية والقواعد التنظيمية في عُمان

تُصنَّف سلطنة عُمان من بين الدول التي تعاني من ندرة في المياه، إذ تمتلك موارد محدودة من المياه العذبة ولا يتجاوز متوسط معدّلات هطول الأمطار فيها حوالى 100 مليمتر سنويًا. لذا، تُعدّ الإدارة المستدامة لطبقات المياه الجوفية أساسية لتلبية حاجات البلاد من المياه. هذا ويبلغ نصيب الفرد من إمدادات المياه العذبة المتجدّدة حوالى 330 مترًا مكعبًا سنويًا، وتشكّل المياه الجوفية المصدر الأساسي لنحو 70 في المئة من إجمالي المياه المُستخدمة في عُمان. عمومًا، تميل كميات الأمطار المحدودة إلى الهطول على مساحات صغيرة فقط، ولا توفر ما يكفي من المياه لزراعة الأراضي الجافة، أو الزراعة التي لا تعتمد على الريّ. تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن المياه الجوفية تشكّل المصدر الرئيس والأكثر موثوقيةً للمياه في سلطنة عُمان. مع ذلك، تحتضن الأودية في عُمان بعض المصادر المهمة للمياه السطحية، على غرار ضيقة وقريات في شمال عُمان، حيث تتدفّق المياه بمعدّل 60 مليون متر مكعب سنويًا، ووادي حلفين الذي تتجمّع مياهه في مساحة ضخمة تتجاوز 4,000 كيلومتر مربع.

يتم الحصول على المياه المخصّصة للريّ في المقام الأول من الخزانات الضحلة ومن مسارات تدفّق المياه الجوفية. لكن الطلب المتنامي على المياه الجوفية، إلى جانب التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ، أدّى إلى إجهاد طبقات المياه الجوفية في البلاد. كذلك، يتسبّب الإفراط في استخراج المياه ونقص القواعد التنظيمية إلى استنزاف المياه الجوفية بوتيرة غير مستدامة.

ينظّم المرسوم السلطاني رقم 40/2023، الذي صدر منذ فترة وجيزة، قطاع المياه والصرف الصحي، ويحدّد أحد عشر نشاطًا لا يجوز لأي شخص مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: إنتاج المياه ونقلها والتزويد بها، إضافةً إلى جمع مياه الصرف الصحي ونقلها، ومعالجتها وتصريفها. ويهدف هذا القانون أيضًا إلى تحسين نظام إدارة المخلّفات من خلال منع تصريف المخلّفات الناتجة عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الطبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة. وتسري أحكام هذا القانون أيضًا على إنتاج مياه الآبار أو نقلها أو التزويد بها، وتهدف إلى تحسين نوعية هذه المياه.

علاوةً على ذلك، يهدف القانون الجديد إلى استكشاف وتطوير مصادر مياه بديلة لتقليص الاعتماد على الإمدادات المحدودة، وتحسين تخزين المياه للتخفيف من تأثيرات التغيّرات في أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف، واتّخاذ تدابير للحفاظ على جودة المياه وحمايتها من التلوّث. وقد يشمل ذلك تطبيق أفضل الممارسات لإدارة قطاعَي الزراعة والصناعة، ومياه الجريان السطحي، والمسطّحات المائية، والنُظم الإيكولوجية. ويسعى القانون أيضًا إلى المساعدة على تعزيز أواصر التعاون والانخراط مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية ومستخدِمي المياه، من أجل رفع مستوى الوعي حول تداعيات تغيّر المناخ على الموارد المائية وإشراكهم في عملية اتّخاذ القرارات. وستتمكّن السلطات، بفضل أنظمة المراقبة الصارمة، من تعقّب التغيّرات التي تطرأ على الموارد المائية وتتبّع مدى فعالية التدابير الجديدة، ومراجعة استراتيجيات إدارة المياه وتحديثها بصورة منتظمة، استنادًا إلى المعلومات الجديدة والظروف المناخية المتغيّرة. وفي نهاية المطاف، سيعزّز القانون قدرة المؤسسات المعنية بإدارة المياه على إدراج الاعتبارات المتعلقة بتغيّر المناخ في صُلب سياساتها وممارساتها.

تحصين عُمان من المخاطر المناخية

التحصين من المخاطر المناخية هو مقاربة جديدة لفهم تبِعات تغيّر المناخ على التنمية الاجتماعية الاقتصادية من خلال تحديد أفضل التدابير للحدّ من الأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ في منطقة معيّنة. وقد عرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتيجية التحصين من المخاطر المناخية بما يلي:

"مفهوم يهدف إلى تحديد المخاطر التي تواجه أي مشروع تنموي، أو مورد طبيعي أو بشري، نتيجة تقلّب المناخ وتغيّره، وإلى ضمان تقليص هذه المخاطر إلى مستويات مقبولة من خلال إجراء تغييرات طويلة الأمد تكون سليمة بيئيًا ومُجدية اقتصاديًا ومقبولة اجتماعيًا، على أن تُنفَّذ خلال مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل المشروع: التخطيط والتصميم، والبناء، والتشغيل، ووقف التشغيل".

بعبارة أخرى، تنطوي هذه الاستراتيجية على إدماج المخاطر والفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمختلف سيناريوهات تغيّر المناخ بصورة مباشرة في عملية تصميم البنى التحتية وتشغيلها وصيانتها.

يتطلّب تحصين الموارد المائية من المخاطر المناخية وضع الاستراتيجيات واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان قدرة الموارد والنُظم المائية على الصمود أمام التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ والتكيُّف معها. وإضافةً إلى التحصين من المخاطر المناخية عمومًا، لا بدّ من إدماج الاعتبارات المتعلّقة بتغيّر المناخ في مختلف مراحل تخطيط وتصميم وتشغيل البنى التحتية والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية. وتستند هذه العملية إلى ركيزتَين (هما التخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ، والتكيّف معها)، وتنطوي على مرحلتَين (هما الرصد، والتحليل المفصّل).

من الممكن تحصين النُظم المائية من المخاطر المناخية في عُمان من خلال اتّخاذ الخطوات التالية:

- إجراء تقييم شامل لتأثيرات تغيّر المناخ على نظام مائي محدّد. لتطبيق سياسات أفضل من أجل إدارة الموارد المائية في عُمان، من الضروري فهم المخاطر التي تواجهها البلاد، ومن ضمنها ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط هطول الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية المتطرّفة. قد يساعد في ذلك أيضًا تحديد المناطق المعرّضة بشدّة لخطر استنزاف المياه الجوفية وغيرها من المخاطر، مثل التلوّث الناجم عن السياسات التنموية.

- تطوير خطط لإدارة المياه في إطار مختلف سيناريوهات تغيّر المناخ ودراسة تداعياتها المحتملة على توافر المياه، وجودتها، وبنيتها التحتية. تشمل هذه الخطط الاحتياطية التفكير في تعديل الطلب على المياه، وتحديد أفضل الطرق لتوزيع المياه، وعرض موارد مائية بديلة. تعتزم عُمان وضع إطار تنظيمي لإدارة المياه الجوفية واستخدامها من خلال تطبيق نظام الحصص المائية التي يمكن استخراجها، لرصد ومراقبة استنزاف طبقات المياه الجوفية، مع إيلاء أولوية قصوى إلى المناطق المستنزفة في منطقة الباطنة في شمال عُمان، حيث يُعدّ الطلب على المياه الجوفية مرتفعًا على وجه الخصوص.

- التشجيع على الحفاظ على المياه واتّباع ممارسات فعّالة لتخفيف الطلب عليها، وتعزيز صمود الإمدادات المائية وتحسين كفاءة استخدامها. قد تنطوي هذه العملية على تطبيق تقنيات تضمن كفاءة استخدام المياه، والتشجيع على اتّباع ممارسات لترشيد استهلاكها، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الطلب عليها.

خاتمة

نظرًا إلى هطول الأمطار المحدود وندرة الموارد المائية في عُمان، تُعدّ السلطنة عرضةً للتأثّر بشكلٍ خاص بتداعيات تغيّر المناخ. فقد أجهد اعتماد البلاد على طبقات المياه الجوفية إمدادات المياه وفاقم أزمتها المائية. لذلك، من الضروري ضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية في مواجهة تغيّر المناخ.

في هذا الإطار، يُعتبر تحصين إدارة الموارد المائية في عُمان من المخاطر المناخية خطوة مهمة لتعزيز قدرة البلاد على الصمود والتكيّف. ويتطلّب ذلك اعتماد نهجٍ متكامل ومتعدّد الجوانب يأخذ في الحسبان الخصائص الفريدة لكل منطقة والنظام المائي الخاص بها. يُشار إلى أن تعزيز أدوات تقييم المخاطر المُحدقة بالموارد المائية وتحديد الأطراف المعنية، يتيحان للبلاد وضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المناخية على مستوى المستجمعات المائية، والانتقال من مجرّد إدارة المخاطر إلى اقتناص الفرص من أجل تحسين إدارة الموارد المائية في السلطنة.

التكيّف مع تغيّر المناخ في سورية وسط الصراع

مقدّمة

على مدى اثنَي عشر عامًا من الحرب، واجهت سورية تحديّات عدّة منها تغيّر المناخ، وموجات الجفاف، ودمار البنية التحتية الأساسية، وضعف المؤسسات الحكومية، ناهيك عن التدنّي الحاد في منسوب مياه نهر الفرات العابر للحدود، الذي ينبع من تركيا ويسير في أراضيها ويتابع طريقه داخل الأراضي السورية. وأدّى ذلك إلى انعدام أمن المياه والغذاء والطاقة، الذي سبّب، وما زال يسبّب قدرًا هائلًا من المعاناة الإنسانية. علاوةً على ذلك، ساهم نقص المواد الغذائية والتضخم، وأسعار الحبوب المرتفعة في السوق العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا، في زيادة تكاليف المواد الغذائية بشكل كبير. وفاقم الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية في شباط/فبراير 2023 الأزمات الإنسانية ومخاطر تفشّي أمراض الكوليرا والتهاب الكبد والنوروفيروس، إضافةً إلى انعدام الأمن الغذائي.

واليوم، يقاسي 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي، ويُعدّ 1.8 مليون آخرين معرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، ناهيك عن أن نصف السكان يفتقرون إلى الأمن المائي ويعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وفيما يعيش 90 في المئة من السوريين في فقر مدقع ويحتاج 15.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، لجأت أُسر كثيرة إلى سحب أطفالها من المدارس، واتّبعت آليات تأقلم غير صحية، مثل تفويت بعض وجبات الطعام اليومية أو الحدّ منها بشدّة. تؤدّي هذه الأوضاع إلى إدامة حلقة الفقر التي تهدّد رأس المال البشري وتُضعف أي فرصة لتحقيق الازدهار الاقتصادي الوطني في المستقبل، إضافةً إلى تقويض صحة وأمن ومستقبل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، من أطفالٍ وفتياتٍ ونساء.

في ظل هذه الظروف البائسة، يتعيّن على المنظمات الحكومية والمؤسسات السياسية المحلية تحسين قدرة المجتمع السوري على الصمود في وجه تغيّر المناخ والجفاف، وإلّا فسيبقى ملايين المدنيين يفتقرون إلى أمن المياه والغذاء والطاقة، في ظل حالة انعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ففي موازاة مساعي إنهاء الحرب السورية، يجب أن تركّز جهود إعادة الإعمار ما بعد الصراع على تعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ. إضافةً إلى ذلك، على المجتمع الدولي أن يحثّ تركيا، التي تسبّبت مشاريع سدودها على طول نهر الفرات، مقرونةً بمعدّلات استهلاكها المرتفعة للمياه، بتراجع حاد في منسوب تدفّق المياه عند المصبّ، على الالتزام ببروتوكول العام 1987 الموقَّع مع سورية بشأن مياه نهر الفرات. ويُفترَض أن تساعد هذه الخطوات في تجنيب السوريين المزيد من المعاناة وتعزيز آفاق بناء مستقبل ينعم بالسلام لهم.

عاصفةٌ من الأزمات: تغيّر المناخ والجفاف والحرب

تواجه سورية تداعيات تغيّر المناخ منذ أكثر من قرن من الزمن، لكن الأمور اليوم تزداد سوءًا. فقد ارتفعت درجة الحرارة في البلاد بمعدّل 0.8 درجة مئوية (1.4 درجة فهرنهايت) خلال القرن الماضي، وتُقدِّر نماذج تغيّر المناخ بأن تطرأ زيادة إضافية تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية (5.4 و9 درجات فهرنهايت) بحلول نهاية القرن الحالي. ويُتوقّع أن تواصل معدّلات هطول الأمطار انخفاضها بعد أن تراجعت بالفعل في جميع أنحاء سورية. وألحقت موجات الجفاف أضرارًا فادحة بالمنطقة ويُرجّح أن يزداد عدد الأيام الجافة وأن تطول فترات الجفاف. ومن المتوقّع أن ينخفض منسوب المياه في نهر الفرات بنسبة 23 في المئة بسبب التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ. نظرًا إلى هذه العوامل مجتمعةً، من المحتمل أن تشهد سورية انخفاضًا في إجمالي إمداداتها المائية بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2050.

أدّت موجة الجفاف التي ضربت المنطقة بين العامَين 2020 و2022 إلى نقص الموارد المائية في جميع أنحاء سورية، ولا سيما في المحافظات التي تُعدّ سلّة الخبز التاريخية للبلاد، وهي الحسكة ودير الزور والرقة. وساهمت موجات الجفاف وأنماط الطقس المتقلّبة في فشل المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار، وذلك بنسبة 90 في المئة. على سبيل المثال، تراجع إنتاج القمح السوري، الذي يُعتبر عنصرًا هامًّا لتحقيق الأمن الغذائي للسوريين، من 2.8 مليون طن إلى 1 مليون طن، أي بنسبة 75 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة. يؤدّي فشل المحاصيل إلى تراجع إمدادات الحبوب الأساسية وأعلاف الحيوانات، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن أنه يهدّد سُبل عيش العمّال الزراعيين. الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي يوظّف 14.6 في المئة من سكان سورية، ويعتمد حوالى نصف سكان المناطق الريفية على هذا القطاع لكسب رزقهم، في ظل نقص فرص العمل الأخرى إلّا في قطاع الأمن والميليشيات والبناء. وفي ظل محاولاتهم اليائسة لإيجاد فرص العمل وتأمين سُبل العيش، يشكّل الشباب والنساء، والأطفال حتى، أرضًا خصبة يمكن أن تستغلّها الحركات المتطرّفة لتجنيد أعضاء جدد.

إن فشل المحاصيل بصورة متكرّرة، والأزمة الاقتصادية، والتضخم، وتبعات الحرب في أوكرانيا على أسعار الحبوب العالمية كلّها عوامل أدّت مجتمعةً إلى ارتفاع حاد في تكاليف المواد الغذائية في سورية. وبين العامَين 2020 و2022، ازدادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 800 في المئة، مسجِّلةً أعلى ارتفاعٍ لها منذ العام 2013. دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الأحوال الاقتصادية منظمة الأغذية والزراعة إلى تصنيف سورية كـ"بؤرة ساخنة" للجوع ومصدر قلق بالغ ومستمر. وفي العام 2019، عانت نسبة 36 في المئة من سكان سورية انعدام الأمن الغذائي، وبحلول العام 2022، بلغت هذه النسبة 55 في المئة، نصفهم تقريبًا من المدنيين المقيمين في المناطق الريفية. وقبل وقوع الزلزال، كان عدد السوريين الذين يفتقرون إلى الأمن الغذائي في شمال غرب سورية يبلغ 3.1 ملايين شخص من أصل 4.1 ملايين، وازداد هذا العدد بشكلٍ كبيرٍ بعد الزلزال نظرًا إلى أن هذه المنطقة كانت الأكثر تضرّرًا من جرّائه.

استهدفت روسيا والحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية خلال سنوات الحرب البنية التحتية الهيدرولوجية، بما فيها 60 في المئة من محطات معالجة المياه، ومحطات الضخ، وأبراج المياه، ما أدّى إلى تضرّر ما بين 50 و95 في المئة من أنظمة الريّ في سورية، وافتقار نصف سكان البلاد إلى الأمن المائي. علاوةً على ذلك، حين توغّل الجيش التركي في شمال شرق سورية في العام 2019، سيطر على محطة علوك التي تشكّل مصدر المياه الأساسي لمليون شخص. يُشار إلى أن الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها تأتي من محطة كهرباء واقعة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، وأن أي عملية صيانة أو تصليح لمحطة علوك تتطلّب تدخّل تقنيين من الخارج، ما يستلزم بالتالي وساطة دولية. وبين آب/أغسطس 2021 وآذار/مارس 2022، عملت المحطة بنصف طاقتها خلال 80 في المئة من الوقت، وبين أيلول/سبتمبر 2022 وآذار/مارس 2023، توقّفت عن العمل. ونتيجة الدمار الذي لحق بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي، يتم تصريف 70 في المئة من مياه المجاري غير المُعالجة في البيئة، ما يسهم في تلوّث المياه السطحية والجوفية على السواء.

نظرًا إلى هذه الأوضاع المزرية، تضطرّ نسبة 52 في المئة من الأُسر إلى استخدام مصادر غير آمنة للمياه، ما يزيد خطر تفشّي الأمراض المنقولة في المياه. وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن نسبة المصابين بالإسهال الحاد في محافظتَي الحسكة والرقة قد ارتفعت بواقع 50 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021. ونجم عن استخدام مياه الشرب غير الآمنة تفشّي داء الكوليرا، بحيث سُجِّلت 100 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا و100 حالة وفاة في البلاد بحلول نيسان/أبريل 2023. وثمة 6.5 ملايين شخص معرّضون إلى حدٍّ كبير لخطر الإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء سورية. يُضاف إلى ذلك أن انقطاع الكهرباء ونقص المياه يقوّضان فعالية النظام الصحي، إذ إن 59 في المئة فقط من مستشفيات البلاد تعمل بكامل طاقتها.

تسهم المؤسسات الإدارية الضعيفة وغير الفعّالة التي تعجز عن التصدّي إلى مستويات الفقر والحرمان المتزايدة في البلاد، في إشعال شرارة التوترات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، من أجل تفادي اندلاع أزمة إنسانية في ظل تغيّر المناخ وموجات الجفاف، يمكن أن تلجأ دولةٌ تنعم بالاستقرار إلى زيادة الدعم المخصَّص للمزارعين الذين يواجهون صعوبات مالية وللفئات الفقيرة في المجتمع، وأيضًا إلى استيراد الحبوب لتعويض النقص المحلي، حتى إن كان ذلك مكلفًا. لكن دولة ضعيفة مزّقتها الحرب مثل سورية، ولا تمتلك سوى احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية، تواجه تحديات كبيرة تعيق قدرتها على زيادة واردات الحبوب أو الاستمرار في تكبّد تكاليف باهظة من أجل الحفاظ على دعم المواد الغذائية للفقراء. الجدير بالذكر أن الحكومة السورية تسيطر راهنًا على ثلثَي مساحة البلاد، ومعظمها مناطق واقعة في جنوب سورية وغربها ووسطها. تُنافسها على السلطة في جزءٍ من الشمال الغربي هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلّحة، وفي الشمال تركيا ووكلاؤها السوريون، وفي الشمال الشرقي قوات سورية الديمقراطية. ومؤسسات الدولة في هذه المناطق ضعيفة وغير فعّالة وعاجزة عن تزويد السكان بشبكات الأمان الاجتماعي التي تشتدّ الحاجة إليها.

مشكلة السدود التركية عند المنبع

تعتمد الأراضي القاحلة في الغالب أو شبه القاحلة في سورية إلى حدٍّ كبير على نهر الفرات العابر للحدود من أجل تلبية حاجات البلاد من المياه والطاقة. ومنذ ستينيات القرن المنصرم، نفذّت تركيا مشاريع تنموية مكثّفة شملت بناء سدود على مجرى نهر الفرات وتوسيع شبكات الريّ في منطقة جنوب شرق الأناضول. يغطّي مشروع جنوب شرق الأناضول المتعدّد الأوجه نهر دجلة المجاور أيضًا، ويشمل اثنين وعشرين سدًّا وتسع عشرة محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويوفّر مياه الريّ إلى نحو 1.8 مليون هكتار من الأراضي (ما يقارب 4.45 ملايين فدان). وبحلول العام 2023، أنجزت تركيا بناء ثمانية عشر سدًّا من السدود المخطَّط إنشاؤها على نهريَ دجلة والفرات، وأتمّت 54 في المئة من مشاريع الريّ.

جزءٌ كبير من هذه المشاريع التنموية محطّ خلاف. ففي العام 1987، وقّعت أنقرة ودمشق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفنّي المشترك، ضمنت بموجبه تركيا تدفّق مياه النهر بمقدار 500 متر مكعب في الثانية إلى سورية. لكن خلال السنوات الأخيرة، لم تحصل سورية سوى على نحو 200 متر مكعب في الثانية من مياه النهر. وخلال فترة الجفاف بين العامَين 2020 و2022، تمكّنت تركيا من تلبية حاجاتها من مياه الريّ في جنوب شرق الأناضول من خلال تقليص تدفّق المياه باتجاه المصبّ، ما أسهم في فشل المحاصيل في سورية. ونجم عن ذلك أيضًا تدنّي منسوب مياه نهر الفرات بمعدّل خمسة أمتار، ما تسبّب بانقطاع المياه عن 5.5 ملايين شخص في محافظات حلب والرقة ودير الزور.

شكّل تدنّي منسوب المياه في نهر الفرات تهديدًا لعمليات السدود وسلامتها في سورية. فقد انخفضت المياه في خزانات سورية إلى مستويات قريبة من سعة التخزين الميت (أي كمية المياه المخزّنة التي تقع أسفل منسوب جميع منافذ وفتحات السدّ، ولا يمكن تصريفها إلا إذا انهارت جدرانه)، وتأثّرت أيضًا جودة المياه المتبقّية، وتراجعت قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية اللازمة لتلبية 70 في المئة من حاجات البلاد من الكهرباء. وخلال فترة الجفاف بين 2020 و2022، اقترب منسوب المياه في بحيرة الأسد، أي الخزّان المائي الذي تَشكَّل خلف سدّ الطبقة، من مستوى التخزين الميت بفارق متر واحد، ما هدّد بإلحاق الضرر بعنفات توليد الطاقة الكهربائية (التوربينات) وحدوث انغمار داخلي بالمياه. إن تضرّر التوربينات أو السدّ لن يؤدّي فقط إلى وقف عمل السدّ بالكامل، بل سيحتّم أيضًا إجراء إصلاحات تتجاوز قدرات فرق الصيانة التقنية المحلية، ناهيك عن الصعوبة الكبيرة في شراء قطع الغيار الضرورية. وفي آذار/مارس 2023، تم تعليق العمل في سدّ تشرين – ليس للمرة الأولى - بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو سبعة ملايين شخص.

يُظهر مثلان إضافيان كيف تمكّنت تركيا من تلبية حاجاتها من المياه، ما أثّر سلبًا على الوضع عند المصبّ، وهما نهرا الخابور والبليخ، اللذان ينبعان من تركيا ويتدفّقان عبر شمال شرق سورية، حيث يلتقيان بالفرات. وقد نجم عن المشاريع التنموية وبناء السدود عند المنبع في تركيا جفاف مياه نهر الخابور، خلال الصيف بدايةً ثم طيلة العام في الآونة الأخيرة. تمتلك سورية سدَّين على نهر الخابور (السدّ الشرقي والسدّ الغربي في شمال شرق البلاد) وكلاهما جافّان. ونظرًا إلى الموقع السياسي الضعيف للنظام السوري، ما كان منه إلّا أن قبل بهذا الوضع بحكم الأمر الواقع وصبّ اهتمامه بالكامل على تأمين المياه من المجرى الأساسي لنهر الفرات.

تسبّبت تطوّرات مشابهة في تركيا بجفاف نهر البليخ، الذي يحصل اليوم على مياهه في الغالب من الجريان السطحي من المنطقة الزراعية في مدينتَي أورفة وحران، ومياه الصرف الصحي من المدن المجاورة. وتصبّ مياه المجاري الصحية ومياه الريّ في نهر البليخ من داخل سورية أيضًا. إذًا، ينقل هذا النهر مياهًا شديدة التلوّث إلى نهر الفرات. وخلال فترات الجفاف والنقص الحاد في المياه، يمكن أن تسهم مياه البليخ بشكلٍ كبير في تدفّق مياه الفرات.

في ظل تدنّي المياه المتدفّقة من نهر الفرات، بات المزارعون السوريون يعتمدون على مياه الآبار لريّ المحاصيل. لكن الجفاف المتكرّر وسوء إدارة المياه الجوفية أدّيا إلى تراجع معدّل إعادة تغذية المياه الجوفية في سورية. ونظرًا إلى الانخفاض المطّرد في مستوى الأحواض المائية وارتفاع أسعار الطاقة، لم يعد باستطاعة الكثير من المزارعين الاعتماد على مياه الآبار في الريّ. لذلك، من غير المؤكّد ما إذا سيتمكّن السوريون من تلبية حاجاتهم المائية وضمان أمنهم الغذائي.

الآفاق المستقبلية: التكيّف مع تغيّر المناخ

بهدف تحقيق القدرة على الصمود والتكيّف في وجه التقلّبات المناخية، لا بدّ من تجهيز البنية التحتية، والمجتمع، والمزارعين، والمؤسسات لمواجهة الجفاف وغيره من الظواهر، ووضع خطة للاستجابة والتعافي. فمن خلال اتّباع مثل هذه التدابير التكيّفية، يمكن تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والاقتصاد المحلي والبيئة. لتحقيق هذه الأهداف، على المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات السياسية المحلية اعتماد "تدابير لا يُندم عليها"، أي سياسات تبقى مُجدية بصرف النظر عن شدّة تغيّر المناخ على المدى القصير أو الطويل. ومع أن النظام السوري استغلّ المساعدات الإنسانية ووظّفها لخدمة أجندته الخاصة عن طريق توجيهها إلى مؤيّديه وبعيدًا عن خصومه، قد يحدّ التركيز على مثل هذه التدابير من تداعيات الفساد. ونظرًا إلى أن الجفاف وتغيّر المناخ والصراع جميعها عوامل تهدّد أمن الغذاء والمياه والطاقة في سورية، من الضروري تعزيز قدرة السوريين على الصمود والتكيّف كي يتمكّنوا من بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

ينبغي على المنظمات الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الاستثمار في عملية إعادة إعمارٍ تتقيّد بالمعايير البيئية في ما يتعلّق بإنشاء البنى التحتية المائية وأنظمة الريّ ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الطاقة، على أن تراعي في الوقت نفسه تداعيات تغيّر المناخ. فعلى سبيل المثال، إذا أُعيد بناء محطات ضخّ المياه السورية في مواقع أقرب إلى ضفاف نهر الفرات الآخذة مياهه في الانحسار، قد تتمكّن من العمل حتى في أوقات الجفاف. ومن الضروري أيضًا إصلاح أو تحديث التوربينات في سدود سورية، كي يحظى ملايين الأشخاص بإمدادات موثوقة من الكهرباء، ويحصل 5.4 ملايين شخص على المياه. إضافةً إلى ذلك، ينبغي توفير المواد المدعومة وقطع الغيار للمزارعين من أجل إصلاح معدّاتهم، ما يزيد من كفاءتهم وإنتاجيتهم، ويعزّز قدرة مَزارعهم على الصمود في وجه تغيّر المناخ.

ومن بين التدابير المهمّة الأخرى التي لا يُندم عليها رصد جميع الظواهر المناخية الخطيرة، وإتاحة توقعات حالة الطقس والأرصاد الجوية مجانًا للمجتمعات المحلية، ووضع نظام إنذار مبكر لأي موجة جفاف مقبلة. ويجب على المنظمات الإنسانية والمؤسسات السياسية المحلية أيضًا إعداد خطط احتياطية للمساعدة على حماية السكان الأكثر احتياجًا قبل حدوث موجة الجفاف وبعدها. وينبغي أن تنظر هذه الخطة أيضًا في توزيع البذور عالية الجودة والأسمدة ومبيدات الحشرات بشكلٍ مبكر على المزارعين، إما مجانًا أو بأسعار مدعومة للغاية، إضافةً إلى توفير إمدادات الطاقة المدعومة.

وبحسب شدّة موجات الجفاف المقبلة والوضع المالي للمواطنين السوريين، قد تدعو الحاجة إلى صياغة سياسة تحويلات نقدية مرتبطة بتغيّر المناخ ترمي إلى مساعدة العائلات الفقيرة على تغطية التكاليف المتزايدة للمواد الغذائية والطاقة والمياه. ومن أجل الحدّ من الفساد المستشري في معظم الأحيان في المناطق المتأثّرة بالصراعات، ينبغي توجيه السلع المدعومة وجميع أشكال الدعم الأخرى إلى الأُسر الفقيرة مباشرةً. ويجب توزيع بذور الخضروات مجانًا على السوريين في جميع أنحاء البلاد لزراعة الخضروات في حدائق منازلهم، بهدف الحدّ من انعدام الأمن الغذائي في أوساط الأُسر خلال موجات الجفاف. وسيسهم هذا الإجراء في تحسين وجبات الأُسر من خلال تنويع غذائها.

وبما أن الدول المتأثّرة بالصراعات تشهد هجرة الأدمغة وتواجه نقصًا في التقنيين، يتعيّن على الحكومة السورية والمنظمات الإنسانية إطلاق برامج تدريبية للمزارعين، تزوّدهم بمعلومات حول تبعات تغيّر المناخ، وتعلّمهم كيفية تقليل مخاطر فشل المحاصيل، ولا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وينبغي أن تركّز هذه البرامج بشكل خاص على طرق ترشيد استهلاك المياه، وتقنيات الحراثة التي تسمح بحفظ رطوبة التربة، فضلًا عن ممارسات جمع المياه وتخزينها، وتقنية الريّ بالتنقيط.

ونظرًا إلى أن تفشّي الأمراض المنقولة في المياه في سورية هو نتيجة عرضية لنقص المعارف بشأن كيفية ضمان الحصول على المياه الآمنة، يجب إطلاق حملة توعية حول جودة المياه. ومن أجل معالجة مشكلة النقص الكبير في البيانات، يمكن للمنظمات الإنسانية إنشاء معهد متخصّص في شؤون المياه لإجراء الأبحاث والتعلّم من أفضل الممارسات والسياسات المائية المطبَّقة محليًا، ثم نشر هذه المعارف في أوساط المزارعين.

أخيرًا، يتعيّن على المجتمع الدولي إقناع تركيا بالتقيّد بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول العام 1987، نظرًا إلى التهديدات التي تطرحها أزمات المياه والطاقة على الأمن الإنساني. إذا تحقّق ذلك، فستسهم تركيا في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وفي دعم بناء دولةٍ سورية مستقرة في المستقبل. يُشار إلى أن تركيا تستضيف أساسًا 3.6 ملايين لاجئ سوري وتسعى جاهدةً إلى تفادي تدفّقات أخرى للاجئين إلى أراضيها. ومن شأن إجراءات مثل تعزيز حصول السوريين على الغذاء والكهرباء والمياه بشكلٍ آمن وكافٍ، إضافةً إلى ضمان سلامتهم البدنية وتوفير فرص العمل لهم، أن تقلّص عدد الذين يطلبون اللجوء في تركيا وتشجّع بعض الذين غادروا على العودة إلى بلادهم. إذًا، لتركيا مصلحة وطنية في إرساء الأمن الإنساني في سورية والالتزام ببروتوكول العام 1987.

خاتمة

بعد اثنَي عشر عامًا من الحرب والدمار، بات المدنيون السوريون أشدّ عرضةً للتأثُّر بتداعيات تغيّر المناخ والجفاف. وقد أعاق الفقر، وضعف المؤسسات الحكومية، والأزمات الاقتصادية، والتضخّم، قدرتهم على التكيّف وأفرز أوضاعًا لا يُحسدون عليها. ففي العام 2023، كان أكثر من 13 مليون شخص في أمسّ الحاجة إلى المياه الآمنة، وأنظمة الصرف الصحي، ومستلزمات النظافة الشخصية. إذًا، يواصل السوريون الغرق أكثر فأكثر في لُجج الفقر الذي يهدّد أمن الأطفال والنساء وكبار السنّ على السواء. وأدّى سوء التغذية والفقر إلى حالات فشل النمو لدى 25 إلى 28 في المئة من الأطفال، ما يعرّض رأس المال البشري المستقبلي إلى الخطر. لذلك، يتعيّن على المنظمات الإنسانية والجهات المانحة والحكومة السورية أن تضافر جهودها لتعزيز القدرة على الصمود والتكيّف في وجه تغيّر المناخ وموجات الجفاف من خلال إطلاق عملية إعادة إعمار تتقيّد بالمعايير البيئية. إن لم يتحقّق ذلك، ستتواصل معاناة السوريين وسيسعى السكان إلى الهروب من واقعهم الأليم بأي وسيلة ممكنة.

الظلم المائي والأحواض النهرية العابرة للحدود الوطنية: واقع مرتفعات الجولان المحتلة

مقدّمة

يمتدّ 236 حوضًا نهريًا ونحو 300 خزان جوفي عبر الحدود الوطنية للدول في مختلف أنحاء العالم. ويعتمد أكثر من 140 بلدًا على هذه النظم المائية العابرة للحدود، ما يوفّر سياقًا غنيًا لمحلّلي السياسات والأكاديميين من أجل استكشاف النهج المثالي لإدارة المياه العابرة للحدود. لكن جهود معظم المحلّلين انصبّت على العلاقات العابرة للحدود بين الدول، مع التركيز على المفاوضات والدبلوماسية وتطوير البنية التحتية. ولا تزال آليات إدارة المياه السائدة تتغاضى عن مسائل الإرث الاستعماري، وحقوق الشعوب الأصلية في المياه، وإدماج منظور النوع الاجتماعي. وخير مثالٍ على ذلك حوض نهر الأردن، الذي يُعدّ حوضًا نهريًا معقّدًا، ومستغَلًّا على نحو جائر، ومقسَّمًا بطريقة غير متكافئة، ومعرَّضًا بشدّة للتأثّر بتغيّر المناخ. وفيما يركّز معظم الباحثين وصنّاع السياسات على القانون الدولي واستخدام البلدان المشاطئة لمياه الحوض، ينظر هذا التحليل في الظروف التي تعيشها المجتمعات المحلية المتروكة لمصيرها في مواجهة التهميش السياسي والإيكولوجي.

يتوقف هذا الفصل عند المسائل التالية: أولًا، تؤدّي القيود المفروضة على الأُطر والآليات العالمية السائدة حاليًا لإدارة المياه العابرة للحدود إلى مفاقمة حالة الحرمان التي تعيشها مجتمعات محلية منزوعة الجنسية مثل الجولانيين، وهم من السكان السوريين الأصليين في مرتفعات الجولان المحتلة. ثانيًا، تتيح الاستراتيجيات التي تتّبعها مجتمعات مثل الجولانيين من أجل التصدي للهيمنة والتكيّف مع هذه الوقائع السياسية والمناخية المركّبة، مسارات لإحداث تحوّل في طرق إدارة الأراضي والمياه. وختامًا، في سياق تغيّر المناخ، تمارس إسرائيل نفوذها من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجدّدة في الأراضي المحتلة، فتواصل إحكام قبضتها بلا هوادة على الموارد والأراضي عن طريق سردية التنمية الخضراء القائمة على نهج عدم التسييس وتحقيق التقدّم التكنولوجي في مرتفعات الجولان.

ينبغي على الوسطاء والمراقبين في الأحواض المائية العابرة للحدود إيلاء الاهتمام اللازم لسبل تكيّف المجتمعات المحلية المنزوعة الجنسية، على غرار تلك التي تعيش في مرتفعات الجولان، مع هذه التغييرات السياسية والجغرافية والمناخية. وفي ضوء ارتفاع أعداد سكان الأحواض الذين يطلبون اللجوء في بلدان مجاورة، مثل الأردن، من الأهمية بمكان إيلاء الاهتمام لأوجه الظلم التي يواجهونها في الحصول على حقّهم في المياه. وفي هذا الصدد، يمكن استخلاص دروسٍ مهمة لتعزيز الإنصاف والعدل في عملية وضع السياسات المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود.

حوض نهر الأردن ومحدودية الأُطر العابرة للحدود

يقدّم حوض نهر الأردن مجموعة من المتغيّرات التي استقطبت الدراسات الأكاديمية، والتقارير المتعلقة بصنع السياسات، وخبراء العلاقات الدولية، ولا سيما بشأن قضايا التعاون بين الدول، والنزاعات، وتخصيص التدفقات. وحوض نهر الأردن فريدٌ من نوعه بوجهٍ خاص لأن إسرائيل المشاطئة له هي قوة احتلال تستخدم مجموعة ًمن الاستراتيجيات والأدوات لممارسة هيمنتها على أراضٍ ومياه عربية بوسائل تشمل الاستغلال الجائر للموارد المائية المشتركة. لقد عمدت إسرائيل، منذ احتلالها العسكري لأراضي البلدان المجاورة في الحرب العربية الإسرائيلية للعام 1967، إلى تعزيز موقعها الجيوستراتيجي من خلال إحكام قبضتها على روافد حوض نهر الأردن. وتمخّضت الترتيبات الثنائية عن اتفاق مُجحف للأردن أتاح لإسرائيل بسط نفوذها على استخدام رافد اليرموك إضافةً إلى الروافد العليا لنهر الأردن. ترفض إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، رفضًا قاطعًا منح المجتمعات المحلية المهّمشة الخاضعة لها (من فلسطينيين وسوريين) حقوقها الأساسية في المياه، فيما تستغل الموارد المشتركة لبلدان مشاطئة أخرى (سورية ولبنان والأردن). وقد حال ذلك، إضافةً إلى أمثلة أخرى عن استغلال إسرائيل للمياه من جانب واحد، دون إمكانية إدارة الحوض النهري بطريقة سليمة تعود في الواقع بالفائدة على المجتمعات المحلية.

والحال هو أن الترتيبات المائية العابرة للحدود في حوض نهر الأردن، وأبرزها الاتفاقية الموقّعة بين سورية والأردن في العام 1987، ومعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية في العام 1994، وما نجم عنها من بنى تحتية أعاقت التقدّم نحو الحصول على حصة أكثر إنصافًا وعدلًا من مياه حوض النهر. (تذكر مصادر أن السبب وراء فشل المفاوضات التي تمّت بوساطة أميركية بين إسرائيل وسورية في العام 2000 هو رفض إسرائيل الاعتراف بحدود ما قبل العام 1967، ما كان من شأنه أن يعيد لسورية الحق في الوصول إلى بحيرة طبريا في جنوب مرتفعات الجولان المحتلة، فتستعيد بالتالي حقوقها في الاستفادة من مياه البحيرة بوصفها دولة مشاطئة). ولكن على الرغم من أن المعايير والتنظيمات والقوانين المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود قد تكون مفيدة وملائمة للدول القُطرية ومواطنيها، تظلّ غير كافية لمواجهة التحديات الوجودية للمجتمعات المحلية التي تعيش في نزاعات مطوّلة وتحت وطأة الاحتلال العسكري. ويقدّم سكان الجولان الأصليون في مرتفعات الجولان المحتلة مثالًا معبّرًا عن مجتمع محلي يحاول التكيّف مع الوقائع المتغيّرة في المياه والسياسة.

تشكّل مرتفعات الجولان، وهي عبارة عن هضبة بركانية مرتفعة تقع عند نقطة التقاء الحدود بين إسرائيل وسورية والأردن، موقعًا استراتيجيًا ذا أهمية جيوسياسية ومائية سياسية هائلة. وهي غنية جدًّا بالمياه، وتسجل أعلى مستويات هطولٍ للأمطار في المنطقة. تتراوح كمية الأمطار التي تتساقط سنويًا في مرتفعات الجولان بين 1000 مليمتر في الشمال و1600 مليمتر في جبل الشيخ، في حين أن متوسط الأمطار في المنطقة الوسطى يبلغ 800 مليمتر وفي الجنوب 500 مليمتر. منذ احتلال القوات الإسرائيلية لمرتفعات الجولان السورية في العام 1967، عمدت إسرائيل إلى إحكام سيطرتها على المنابع المائية لنهر الأردن، إضافةً إلى السيطرة على المياه الجوفية في الضفة الغربية الفلسطينية. وتحوّلت إسرائيل أيضًا، بفعل احتلالها للأراضي، إلى دولة مشاطئة تقع باتجاه منبع النهر، فيما لم يعد لسورية موقعٌ على ضفاف النهر. وبعدما كان الجولان يضمّ مجتمعًا محليًا مزدهرًا قوامه أكثر من 140 ألف نسمة في العام 1966، لم يتبقَّ بعد العام 1967 سوى 5 في المئة من سكّانه، يسيطرون على نسبة 5 في المئة فقط من إجمالي مساحة أراضي الجولان المحتلة. ولم تصمد سوى ست قرى من أصل مدينتَين و163 قرية و108 مَزارع. أما البقية فكان مصيرها الدمار الكامل. وقد رفض الجولانيون، الذين يبلغ عددهم حاليًا نحو 27 ألف نسمة، المحاولات اللاحقة لفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم. في العام 1982، أعلنت إسرائيل ضمّ مرتفعات الجولان بصورة أحادية وبحكم الأمر الواقع، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية، ما دفع أبناء الجولان إلى اللجوء إلى التظاهر ضدّ فرض الجنسية وقرار الضم وإلى تنفيذ إضراب دام ستة أشهر. لا يزال موقف المجتمع الدولي واضحًا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، بمعزل عن القرار الذي اتّخذه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

لقد وظّفت إسرائيل استثمارات طائلة لاستغلال الموارد المائية في مرتفعات الجولان، من خلال إنشاء بحيرات اصطناعية وسدود وخزانات لاستخدام المياه لصالح المستوطنات الإسرائيلية اليهودية حصرًا، والتي يبلغ عددها الآن أربعًا وثلاثين مستوطنة غير شرعية تضم 26,250 مستوطنًا. وقد حصلت المستوطنات على الأراضي والمياه لزراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات، وزراعة الكروم واجتذاب السياحة. وبدأت إسرائيل، إلى جانب عمل شركات المياه الاستيطانية، بحفر آبار المياه الجوفية التي كانت محدودة جدًّا قبل العام 1967. حاليًا، تُنتج هذه الآبار نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا، تستخدمها المستوطنات حصرًا. منذ إقرار قانون المياه في العام 1959، يُسمَح لإسرائيل فقط بالتنقيب من أجل استخراج المياه الجوفية، ولا يؤذَن بحفر آبار المياه الجوفية من دون الحصول على ترخيص صريح من الدولة.

يتمثّل الاستغلال الأكثر وقاحةً للموارد المائية في مرتفعات الجولان بالاستيلاء على المياه السطحية. تبلغ السعة الإجمالية لستة عشر مجمّعًا اصطناعيًا كبيرًا للمياه بنتها شركة "مي غولان" الاستيطانية للمياه 45 مليون متر مكعب، وتؤمّن المياه للمستوطنات اليهودية غير الشرعية، وتدعم أنشطتها الزراعية الصناعية. وتجمع خمسة مجمّعات منها، بسعة إجمالية قدرها 16.5 مليون متر مكعب، المياه الجارية من حوض نهر اليرموك. هذه المجمّعات المائية هي ممارسات استغلالية، فالمياه تقع في الأراضي السورية، وهي نظريًا من حق سكان مرتفعات الجولان.

إضفاء الطابع المحلي على الأحواض العابرة للحدود: تجربة أبناء الجولان السوري

التحول الذي أحدثته السياسات الوطنية الإسرائيلية في مرتفعات الجولان لا يروي سوى نصف الحكاية، أي واقع المستوطنين الإسرائيليين. أما أبناء الجولان فيعيشون واقعًا مغايرًا. فإعلان إسرائيل في العام 1968 بأن 98 في المئة من مرتفعات الجولان المحتلة ستكون مناطق عسكرية مغلقة، فضلًا عن السيطرة المركزية التي تمارسها إسرائيل على المياه، أثّرا بشكلٍ كبير على الممارسات الزراعية لأبناء الجولان. في العام 1996، أنتجت مرتفعات الجولان، التي تشكل جزءًا من محافظة القنيطرة السورية، أصنافًا متنوّعة من المحاصيل تشمل التفاح والعنب والقمح. وبعد العام 1967، باتت الأراضي الزراعية المتاحة لأبناء الجولان تقتصر على 5 في المئة فقط من مجمل الأراضي المحتلة. وخوفًا من التهديد الوشيك بمصادرة الأراضي، عمد الجولانيون إلى تكثيف أعداد بساتين التفاح والأشجار المثمرة في الأراضي المتبقية لهم. ونظرًا إلى تقييد حصولهم على المياه، اضطُروا إلى تطوير مواردهم المائية الخاصة، وفي نهاية المطاف أثّر ذلك على ممارساتهم الزراعية. وهكذا طوّر المجتمع المحلي، في منطقته الجغرافية الضيّقة الواقعة في شمال مرتفعات الجولان المحتلة، 12 ألف دونم (3000 فدّان) من الأراضي الزراعية المرويّة على مرّ العقود المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي.

كان الحصول على المياه أداة أساسية لأبناء الجولان الساعين إلى حماية الأراضي المتبقّية لهم من مصادرة إسرائيل لها. وساعدت المياه أيضًا على تجذّر المزارعين المحليين في أرضهم وترسيخ هذه الجذور. فبينما كانت إسرائيل تبني خزانًا للمياه في مرتفعات الجولان، وتُحدث تحوّلًا ماديًا في المشهد الطبيعي، وتُنشئ بنية تحتية مائية حصرية في معظم أنحاء المنطقة، سعى أبناء الجولان إلى الدفاع عن أنفسهم وإعادة التجذّر في أرضهم من خلال العمل الجماعي في ما تبقّى من أراضٍ خاضعة لسيطرتهم.

بعد العام 1967، صادرت شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" بحيرة بركانية تدعى بركة رام وأطلقت عملية واسعة لاستخراج المياه منها دعمًا للمستوطنات الإسرائيلية التي كانت قد أُنشئت حديثًا. باشر الجولانيون، الذين مُنِعوا من الوصول إلى البحيرة، بذل جهود جماعية لاستعادة المياه من خلال البنية التحتية المحلية. فبدأوا بحفر برك ضحلة لجمع المياه الجارية. وفي الثمانينيات، باشروا إنشاء خزانات معدنية أسطوانية الشكل لجمع مياه الأمطار – وهو خيار عملي منخفض التكلفة يتيح لأبناء الجولان زيادة كميات المياه المتوافرة للري. وقد شُيِّدت المئات من هذه الخزانات التي تتراوح سعة كلٍّ منها بين 300 و1000 متر مكعب من المياه، في تحدٍّ للتنظيمات المائية الإسرائيلية. وبعد هذه الطفرة في الخزانات، إذا صحّ التعبير، استمر أبناء الجولان في التحرك ضدّ استحواذ إسرائيل على المياه، وذلك من خلال إنشاء تعاونيات مائية وشبكة أنابيب يموّلها ويطوّرها المجتمع المحلي لنقل المياه إلى الأراضي الزراعية. واليوم، تتلقى سبع عشرة تعاونية نحو 250 مترًا مكعبًا من المياه للدونم الواحد. ولكن، لا تزال تسود درجة عالية من عدم التكافؤ. فالمستوطنون الإسرائيليون يحصلون على أربعة أضعاف هذه الكمية، ما يمنحهم أفضلية شديدة في تسويق منتجاتهم الزراعية، ولا سيما التفاح.

تقدّم الممارسات التي طوّرها الجولانيون على مرّ العقود دراسة حالة عن التصدي للقيود التي تُفرَض على الحصول على الأراضي ومصادر المياه العذبة والسيطرة عليها. تتيح البنية التحتية المبتكرة، وكذلك ممارسات استخدام الأراضي والتعاونيات المائية المحلية، حيّزًا للعمل المستقل من أجل مقاومة سيطرة إسرائيل على الموارد، وقد نجحت هذه الإجراءات في الالتفاف على القيود التمييزية المفروضة على استخراج المياه وتخزينها واستخدامها في الزراعة.

فيما يشكّل تغيّر المناخ ومكامن الضعف المرتبطة بالمناخ ظاهرة خطيرة ومُقلقة، يعتبر المزارعون في مرتفعات الجولان المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوّض بشكل أكبر قدرتهم على الحصول على المياه وتوافرها. ويجسّد هذا الأمر النظرية القائلة إن الوقائع السياسية تزيد من قابلية التأثر بتغيّر المناخ وتُعدّ أساسية لفهم كيف يتسبّب تغيّر المناخ بزيادة هشاشة المجتمعات المحلية الزراعية. وسوف يطرح تغيّر المناخ تهديدًا إضافيًا على تدابير التكيّف – مثل البنية التحتية المائية المحلية أو اختيار المحاصيل في مرتفعات الجولان – ما يفاقم مكامن الضعف التي تعانيها المجتمعات المحلية في ظلّ افتقارها إلى أي دعم مؤسّسي أو حكومي للتخفيف من وطأة هذه المخاطر.

في الواقع، تستخدم إسرائيل تغيّر المناخ ذريعةً لتبرير إحكام قبضتها بشكلٍ متزايد على أراضي الجولانيين في مرتفعات الجولان المحتلة من خلال مشروعها الجاري لتطوير طاقة الرياح. تسهم هذه الخطوة في الإبقاء على فكرة أن معالجة تغيّر المناخ ممكنة من خلال آليات يُفترَض أنها تكنولوجية وقائمة على الأسواق وغير مسيّسة، مثل اتفاقيات مبادلة المياه بالطاقة. لقد اعتمدت إسرائيل والأردن موقفًا غير مسيّس إلى حدٍّ كبير من مفاوضات المياه مقابل الطاقة الإشكالية، تحت ستار ما يُسمّى بعملية بناء السلام البيئي. وهذا يعبّر عن منحى مُقلق نحو نزع الطابع السياسي عن الظلم الواقع في ما يتعلق بتغيّر المناخ والمياه، وذلك على حساب المجتمعات المحلية التي تعيش تحت نير الاحتلال العسكري.

تتجلّى عملية نزع الطابع السياسي بأوضح صورها في مرتفعات الجولان المحتلة. فقد أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريع تطوير الطاقة الخضراء في أراضي الجولان. وتَعمَد إسرائيل، تحت ستار خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة في إطار التزامها باتفاق باريس للعام 2015، إلى الدفع بعدوانية نحو تنفيذ مشروع توربينات الرياح في الأراضي المحتلة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها من معظم أبناء الجولان. وهذا الوضع يجسّد كيف تواصل إسرائيل، في سياق تغيّر المناخ، فرض نفوذها على الأراضي والمجتمع المحلي. وقد أسفرت الهجمات الأخيرة ضدّ الجولانيين التي شنّها الجيش الإسرائيلي وشركة "إنرجيكس" الإسرائيلية المتخصّصة بطاقة الرياح عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة، ما دفع المجتمعات المحلية إلى التظاهر في مختلف أنحاء فلسطين.

تُظهر الأدلة في مختلف المناطق الجغرافية أن المجتمعات المحلية المهمّشة لا تُستبعَد فقط من مشاريع تطوير الطاقة الخضراء، بل غالبًا ما تدفع الثمن أيضًا. فقد تهدّد هذه المشاريع أنشطة السكان لتأمين سبل العيش، وأراضيهم، وحصولهم على المياه، وتقوّض نضالاتهم من أجل تقرير مصيرهم. هذا وتتجاهل عملية وضع السياسات المناخية المجتمعات المحلية – ولا سيما تلك المنزوعة الجنسية – تمامًا كما يحدث في إدارة المياه العابرة للحدود. يُضاف إلى ذلك أن اتّباع النهج القائم على عدم التسييس في معالجة القضايا المائية والمناخية باعتبارها مشاكل تتطلّب حلولًا ومقاربات تكنولوجية ومستندة إلى الأسواق، يُعدّ مقلقًا بوجهٍ خاص في الحالات حيث تسهم السياسة المناخية بوضوح في مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان وإطالة أمد الاحتلال العسكري.

خاتمة