Yezid Sayigh

Source: Getty

Do No Harm: Toward an Environmental Audit of Military-Managed Civilian Projects in Egypt

In order for Egypt to respond effectively to the alarming environmental threats it faces, it must bring the large number of military-managed projects and production in the civilian domain under a single, integrated national framework for climate change mitigation and adaptation planning, monitoring, and accountability.

Summary

Egypt faces cascading threats to its ecosystem, making it imperative to integrate environmental concerns and future-proofing against climate change into the design, implementation, and post-delivery phases of the large volume of civilian projects managed by the country’s military. Without a course correction, activities currently undertaken by the military in pursuit of generating revenue and macroeconomic growth risk degrading the ability of Egypt’s ecosystem to cope with future threats.

Key Themes

- Military management of projects in the civilian domain poses a serious risk of exacerbating the damage to Egypt’s ecosystem through maladaptation, therefore of diminishing the country’s resilience in the face of climate change disruptions;

- The policy and operational framework for attaining environmental goals is weak, undermining confidence in the integration of environmental requirements in the design, implementation, and post-delivery phases of projects;

- The military’s primary goal is to generate income streams, which is why the risks of environmental degradation over the medium and long terms receive secondary attention at best;

- With the military increasingly involved in setting strategic economic goals and directing state investment, its own perspectives and priorities will shape Egypt’s preparation for, and responses to, climate change disruptions;

- At a minimum, Egypt’s national authorities and state agencies must not make matters materially worse.

Findings/Recommendations

- For Egypt to attain sustainable development goals and build resilience to climate change, military-managed projects and production in the civilian domain must be brought under a single, integrated national framework for climate change mitigation and adaptation planning, monitoring, and accountability;

- The military can play an important part in preparing Egypt to face climate change disruptions, but only if environmental concerns and requirements are prioritized in all the civilian projects and production it manages;

- Massive projects and accelerated delivery schedules, disregard for feasibility studies and environmental impact assessments, overreliance on technical solutions, and an excessive focus on limiting carbon emissions increase the risk of detrimental environmental impacts;

- Government pledges to subject economically active military entities to the same standards of fiscal transparency as all other state-owned enterprises and economic authorities should also specifically encompass their environmental practices;

- Transparent and independently verifiable audits of the environmental impacts of military-managed projects in the civilian domain would mitigate short-term risks, and better orient them toward environmental rehabilitation and regeneration, and toward climate change mitigation and adaptation over the longer term.

Introduction

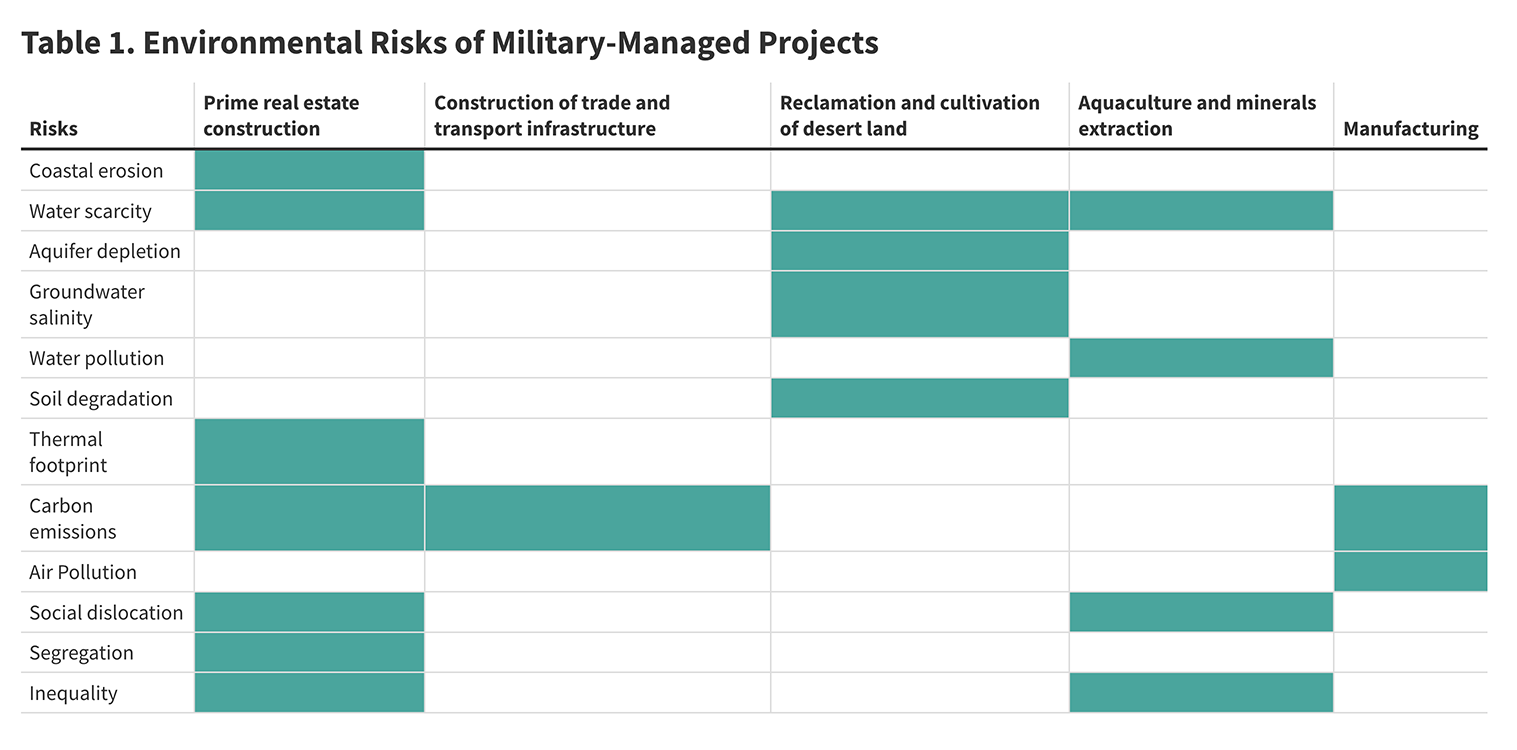

Military agencies undertake a large share of state-funded construction of housing and infrastructure in Egypt, including massive desert land reclamation schemes, and run their own farming and agribusiness, manufacturing, and mineral extraction enterprises. All of these activities have potentially significant environmental impacts, including carbon emissions, air pollution, water contamination and overuse, and soil degradation. Military-managed “mega” projects are portrayed as addressing the country’s chronic housing and infrastructure shortages, food insecurity, and low economic productivity, but may also exacerbate threats to an ecosystem—which encompasses population, agriculture, and water resources—that is coming under severe strain due to global climate change. Both state and military officials routinely espouse a “green” discourse, but military-managed activities and enterprises in the civilian domain are kept behind an informational firewall. This makes independent assessments of their environmental impacts and potential contribution to climate change mitigation and adaption impossible.

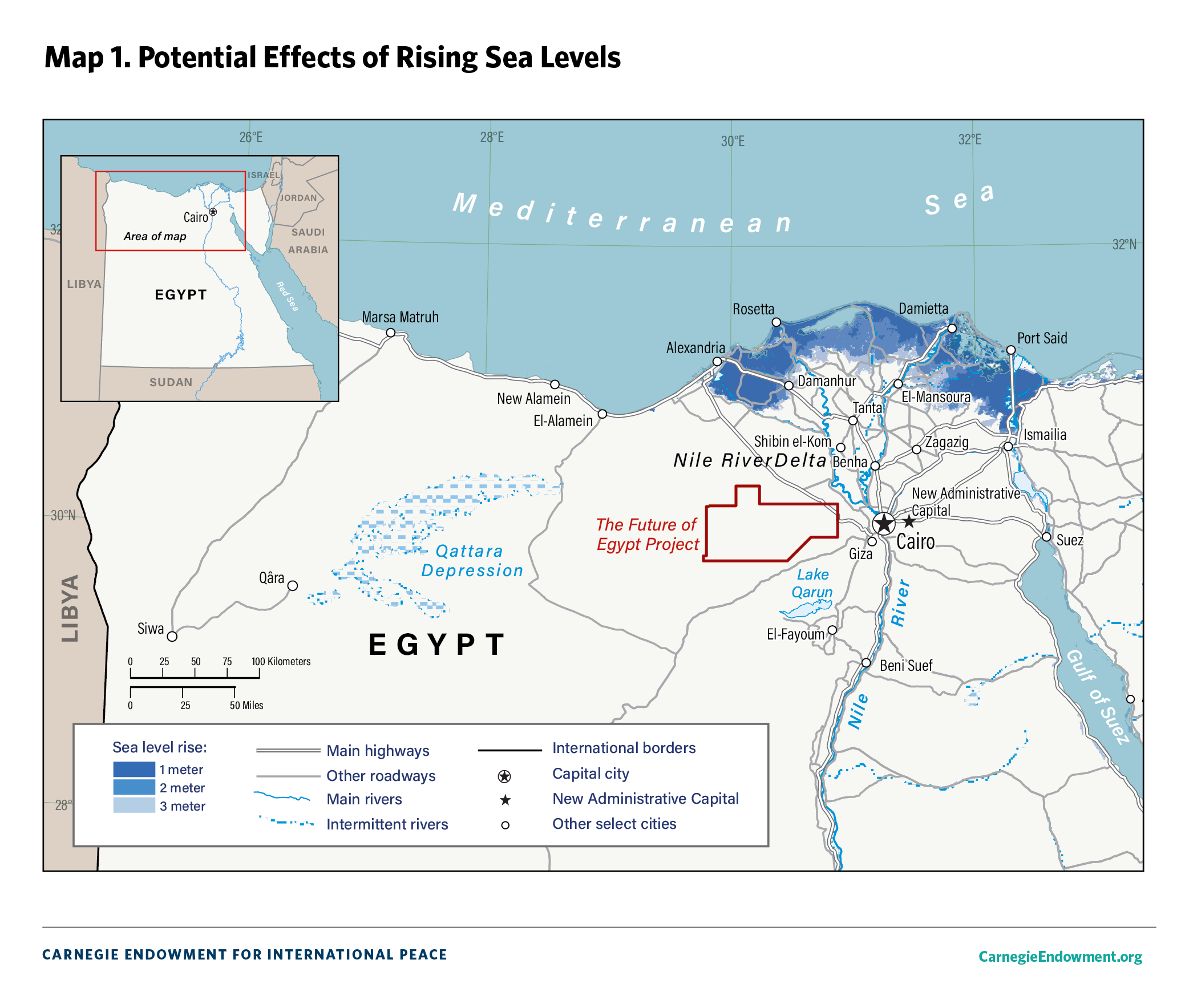

The environmental impacts of military activities in the civilian domain are thrown into sharp relief by the significant challenges Egypt faces to its physical, biological, and social environment. These are being compounded by its marked vulnerability to climate change, due to its geographical location in a region experiencing some of the world’s highest temperature rises and to its topography, comprising a large desert land mass and the concentration of most of its population and economy in the narrow Nile River valley. Rising mean temperatures and sea level, worsening air pollution and water scarcity, desertification and soil degradation, and insufficient management of toxic wastes threaten public health and socioeconomic equity, labor productivity, agricultural output and food security, and biodiversity. The number of extreme weather events affecting the country has increased significantly over the past decade, flooding major cities, destroying infrastructure, causing casualties, and disrupting economic activity.1

Egypt is the victim of the behavior of other countries to a large degree, but it also suffers a decades-long legacy of environmental degradation. Either way, it has no choice but to do everything within its power to address existing environmental concerns and mitigate, and adapt to, the impacts of climate change. The need is urgent and increasingly difficult to meet. The country’s average temperature has increased by some 1.6°C over the last thirty years, with temporary hikes as high as 3 degrees Celsius made possible due to passing phenomena such as the start of the El Niño climate pattern.2 As environmental expert Olivia Lazard notes, even if global warming is kept under the 1.5°C threshold, the Arab region would still experience an average temperature increase of about 2°C between 2021 and 2039, with peaks in summer months of about 2.5°C.3 Consequently, Egypt will not only experience increasing climate change disruption, it will do so at an accelerating pace. The World Bank cites estimates that suggest “the combined impact of climate change on water resources, tourism revenue, coastal resources, agriculture and human health through air pollution and water stress, represent between 2 and 6 [percent] of Egypt’s GDP by 2060.”4

The dramatic expansion in both scale and scope of the military’s involvement in the delivery of public goods and services since 2013 means that its activities in the civilian domain must be assessed within this broader context. The Egyptian Armed Forces and other military agencies have considerable capacity—especially in construction—that may be usefully deployed in direct support of national environmental policies and climate change mitigation and adaptation strategies. But maximizing the military’s contribution requires a significant reorientation away from its current focus on generating revenue for the state—and for itself. There is little prospect of this at present. Military production and management of public goods and services, along with other military business activities, remain on an expansionary trajectory. Absent systematic integration into a comprehensive, national approach, military activities framed as environmentally friendly and “green” could, in fact, be forms of maladaptation that increase vulnerability and undermine resilience to climate change disruptions.

Under normal conditions, military activities in the civilian domain should be subjected to the “do no harm” principle: avoid compounding existing environmental concerns or undermining the country’s capacity to mitigate, and adapt to, climate change. However, Egypt faces an environmental emergency. The minimum standard for relevant military activities, therefore, is to make their actual and potential environmental impacts independently verifiable. The need for transparency is both paramount and urgent. Specifically, state authorities must bring the military’s activities in the civilian domain within the same environmental impact assessment framework that applies, at least in theory, to all other public and private actors, while improving and enforcing that framework.

Drivers and Shapers of Environmental Approaches

That the environmental impacts of civilian projects undertaken by the military need to be considered as a matter of urgency stems directly from President Abdel-Fattah el-Sisi’s drive to maximize state revenue. This shapes his approach to the economy as a whole, in which monetizing public assets figures prominently, which determines how environmental costs are weighed in the scales. The president’s foremost vehicle is the creation of prime real estate, which he regards as one of the country’s main growth engines. Another is the construction of trade and transport infrastructure, with the goal of exploiting Egypt’s geographical location to make it a global shipping services and industrial hub, earning fees and attracting foreign investment. A third is the reclamation and cultivation of desert land, which, along with aquaculture and minerals extraction, has the primary declared aim of meeting the country’s food gap and increasing exports. Each of these instruments offers substantive economic returns, but also has material implications for Egypt’s population, agriculture, and water ecosystem, and the country’s ability to confront climate change disruptions.

Since assuming the presidency in 2014, Sisi has assigned the military to manage a widening array of so-called “national projects” in the four domains—real estate, infrastructure, land reclamation, and aquaculture and extractive activities. He has also expanded its role in the production of goods and services or in policy-setting in other sectors. Shaping this choice is his perception of the military as the most competent—and loyal—state agency, and therefore the one most likely to achieve the results he seeks. For its part, the military appears to share the president’s economic assumptions and financial expectations and is therefore unlikely to differ in assessing project feasibility and risks, whether commercial or environmental. Crucially, both Sisi and the military assume that greater cash generation is one and the same with a bigger, better economy, which they moreover regard as the sum of discrete projects. Therefore, the more projects—and the larger—the better.

These assumptions come at a price. Projects are assessed to a large degree by their ability to generate immediate or at least potential cash income. Military officials and companies frequently deploy a discourse of environmental “best practice” and sustainability, but the president’s insistence that projects be designed on a massive scale and delivered according to hyper-accelerated schedules puts such claims in question. Megaprojects in ecologically-sensitive sectors such as urban construction in coastal areas, desert land reclamation, fish-farming, and animal breeding are launched without pilot schemes or test runs to evaluate their environmental—as well as commercial—feasibility before scaling up. These examples bring to mind the finding of a World Bank study on the fiscal risks of infrastructure, which showed that, on average globally, a third of all public capital expenditures is wasted, rising to one-half in low-income countries.5 At best, Egypt replicates a pattern that is common across the Middle East and North Africa, of focusing public funding and mitigation efforts on a few large-scale projects rather than on adaptation.6

Sisi’s public dismissiveness toward feasibility studies further diminishes the likelihood that environmental issues are genuinely integrated into project planning and design. In a televised speech in December 2018, for example, he stated that “in my estimate, if I had followed [feasibility studies] and allowed them to be a decisive factor in resolving matters in Egypt, we would have achieved only 20 to 25 percent of what we actually achieved.”7 He has reiterated this view repeatedly, complaining in October 2022 of “institutional criteria to manage work [or government-funded megaprojects] that impede our progress very, very much, resulting in an amount of damage that is much larger than anything else.”8 Dispensing with feasibility studies, Sisi argued, reduced project delivery time from five years to one.

The problem is partly one of skewed economics. In contrast to popular portrayals of green economics as an incentive for private investment globally, in Egypt government-funded projects—including those managed by the military—are not bound by commercial objectives such as operating profitably. Rather, profitability is measured purely by how much cash revenue projects and other activities can raise in the short term: only the initial expenses of installation or production are taken into account, to the exclusion of costs to other market actors, or even to the government. A World Bank study notes the tendency worldwide to make inadequate allowance in project design and planning for future maintenance and periodic rehabilitation costs over the lifecycle of infrastructure or other assets.9

These biases undermine any incentive to anticipate the added costs, both present and future, of faulty environmental practice. The access of Egyptian state agencies, especially military ones, to cheap and sometimes free factors of production—land, energy, water, construction materials, foreign exchange—diminishes the importance in their eyes of ensuring a reasonable balance between cost and return on investment. This could arguably make sense if the Egyptian state was acting purely as a lead investor to pave the way for private-sector partners, as officials from the president downwards often claim. However, private investors are, in practice, unlikely to assume risk in megaprojects that are designed and implemented with little apparent regard for depreciation or opportunity cost.

Distortion of the relationship between supply and demand has led to sharp market supply and price volatility and has disincentivized market actors from prioritizing environment-friendly investment strategies. This was partially obscured by the ease of government borrowing from domestic and foreign sources until early 2022, which discouraged proper cost-benefit analysis by the Sisi administration. The confirmation of $57 billion in new funding for Egypt from the United Arab Emirates, the International Monetary Fund, the European Union, and the World Bank in the first half of 2024 offered a reprieve, but in reaffirming prime real estate creation as a central feature of its economic approach, the Sisi administration is likely to again defer serious consideration of environmental impacts and future sustainability.

The Policy and Operational Framework

Military agencies active in the civilian domain in Egypt are at least nominally subject to mandatory environmental guidelines and requirements laid out in various government policies, laws, and regulations. In reality, they enjoy a degree of autonomy that varies from considerable to total in designing and licensing projects and other activities under their management. They have similar leeway in determining priorities and selecting the civilian partners, subcontractors, and licensees who actually deliver projects. There is no hard evidence that the military monitors their environmental compliance. On the one hand, this means the military is not directly responsible for flaws in the government’s approach to mandating and implementing environmental safeguards. In theory, at least, the military may even improve on them. On the other hand, the military’s “green” discourse obscures the ways in which the drive to maximize revenue and stimulate growth through massive real estate schemes and capital-intensive public works may undermine future ecological sustainability.

The official policy framework for designing and implementing environmental safeguards looks good on paper, but the operational framework for mainstreaming them across government and the economy and translating them into specific behavior is seriously flawed. The government has, in fact, issued multiple national and sectoral strategies, most recently its National Strategy for Climate Change 2050, only a summary of which was released in May 2022.10 In the view of urban planner Ibrahim Ezzeldin, the document acknowledged “shortcomings in the implementation and application of laws, inadequate laws and legislations in force, lack of experience and capabilities of relevant institutions’ staff, and the lack of coordination between ministries and official bodies . . . little government funding for environmental development, a limited role for civil society and the private sector, a monopoly of government institutions in the decisionmaking process, and no tangible motivation for community participation.”11 The Egyptian Initiative for Personal Rights also concluded about the climate change strategy: “There is always a strategy in place but without specific mechanisms for implementation, monitoring, follow-up or identification of strengths and weaknesses. This persistent gap is the result of the lack of integration of intersectional policies and strategies that build on each other.”12

Military-managed projects and activities in the civilian domain therefore function within a framework ill-suited to monitor their adherence to environmental goals and guidelines. Furthermore, flaws on the civilian side almost certainly limit the knowledge base on which the military might draw, should it conduct its own environmental impact assessments. These flaws include a lack of interagency coordination, which impedes information collection, verification, and sharing. The military releases extensive metrics on the inputs, dimensions, and capacity of its projects—how many kilometers of wiring, piping, or roads it has installed in a site, how many tons of flour a mill can produce, how many cubic meters of water flow through a canal—but notably never produces specific data relating to their potential or actual environmental impacts. Indeed, there is no direct evidence the military has the methodology—let alone a robust one—for taking such measurements. So, although the armed forces’ Engineering Authority has revealed that it handles building specifications and licensing and addresses violations through a designated technical bureau, it has never mentioned specific institutional capacity or procedures for ensuring compliance with environmental guidelines.13

The military’s inherent bias toward techno-solutionism, the belief that technology offers sufficient means for adaptation without changing policies or behavior, additionally means that potential or actual environmental impacts are calculated through narrow measures such as the net carbon emissions of individual projects, rather than assessed in terms of their relation to ecological balances in surrounding areas or nationwide. Consequently, mitigation is, similarly, sought through localized technical fixes. This mimics how the military assesses costs and benefits in the economic sphere, where project feasibility is evaluated purely in terms of direct financial cost and immediate income, rather than through its effects on other market actors and on medium- to long-term economic returns. Environmental feasibility is similarly subordinated to the aspirations of the country’s governing coalition and elite constituencies for upward mobility and lifestyle, which drive state investment in upmarket real estate schemes and related infrastructure, such as high-speed trains, which only the affluent can afford.

Increasing the risk to sound environmental practice is the complete inaccessibility of project data, including environmental impact assessments if they are actually undertaken, denying the benefits that could derive from public debate and expert challenges. This is a problem across civilian government agencies, which rarely comply with the right of public access to “official information, data, and statistics,” as guaranteed under Article 68 of the constitution in relation to environmental impact studies and related project data.14 Ironically, project data is often easier to find on the websites of foreign donors and contractors. Generally, there is little reason to assume that presidential disregard of feasibility studies does not also extend to environmental impact assessments, even though these are required by Law 4 of 1994 Concerning the Environment.15

The problem is considerably worse with the military, which is legally exempted from disclosing financial data to civilian agencies. It has extended this into a blanket exemption for its activities in the civilian domain as well, which are deemed to lie behind a national security firewall. Commercial contracts with private sector contractors, suppliers, and clients are subject to strict nondisclosure clauses, preventing assessment of their conformity with environmental standards. An amendment to the Penal Code in 2021 moreover made it a punishable offence to collect information—whether in the form of statistics, studies, or other data—relating to the armed forces and their work without prior written consent from the Defense Ministry.16 No distinction was made between defense-related activities and activities in the civilian domain. The government is relatively permissive toward civil society activism on environmental issues, but the national security pretext is interpreted so expansively that any project associated with the president’s office or the military constitutes a redline that may not be crossed.17

Overview of Military-Managed Projects

It is imperative to bring military-managed projects under a robust and independently verifiable framework for identifying potential environmental hazards and conducting environmental audits at the design, implementation, and post-delivery stages. Existing laws and regulations need improvement but offer a viable foundation. A good starting point would be to end military exceptions from mandatory environmental impact assessments. Integrating future-proofing into project design and costing, in other words making them resistant to the potential impacts of climate change, is also essential. There is an urgent need to limit, if not prevent altogether, the potential damage of activities already underway, in order to contain the scope and cost of future remedial action that they may necessitate.

Saber Osman, a senior climate change expert and Egypt’s former national focal point for the United Nations Framework Convention on Climate Change and the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), has summarized the main climate change impacts facing Egypt as extreme weather events, heat and cold waves, increased humidity, flash floods, sand and dust storms, sea-level rise, coastal erosion, fertile land salinity, and inundation.18 In Osman’s assessment, the most vulnerable sectors are agriculture, water resources and irrigation, coastal zones, human health, urbanization and infrastructure, tourism, and biodiversity. Crucially, there is very considerable overlap between these sectors and the delivery under military management of publicly funded goods and services in the civilian domain. This applies in particular to construction (housing and infrastructure, including land reclamation), mineral extraction, and manufacturing.

Construction, Housing, and Infrastructure

The Egyptian state has invested massively in the construction of urban housing and public infrastructure over the past decade. Official figures vary widely: Prime Minister Mostafa Madbouly stated in January 2021 that 31,000 projects had been delivered at a cost of 5.8 trillion Egyptian pounds by the end of 2020. The Ministry of Planning and Economic Development announced at the same time that 25,000 building projects had been completed or were underway at a cost exceeding 4 trillion Egyptian pounds (approximately $254.2 billion at the time) in 2014–2021, whereas in July 2022 Sisi claimed that the state had spent 8 trillion Egyptian pounds on basic infrastructure alone since 2014.19 Discrepancy in official figures, and in the methodologies for generating them, are a frequent problem.20 In any case, the lion’s share of spending in the public works category has gone to megaprojects, including the New Administrative Capital (NAC), new residential and industrial cities, transport, and other public infrastructure. This includes the reclamation of desert land for large-scale farming.

Crucially, military agencies managed around a quarter of all government-funded construction in 2013–2018.21 This ratio has been maintained since then, if not increased considerably. According to figures from the head of the armed forces’ Engineering Authority, which is responsible for the bulk of public construction delivered by military agencies, the authority had delivered civilian projects with an aggregate value of 2.2 trillion Egyptian pounds by August 2020, representing 27.5–38 percent of the total values provided by Sisi and Madbouly for all government-funded construction in roughly the same period.22

Egypt has a large deficit in housing needed to keep pace with population growth. With 43 percent of its population living in urban areas, a proportion that is expected to grow in both relative and absolute terms, the government has followed a two-pronged strategy to address this need.23 On the one hand, it has announced plans to upgrade slums or relocate their inhabitants to new housing in other areas by mid-2021, at a total cost of 63 billion Egyptian pounds.24 On the other hand, it is constructing or planning 37 new cities at a cost of 700 billion Egyptian pounds (2022 estimate) to absorb a projected population growth of 30–34 million over the coming forty years.25

Cities generate 70 percent of greenhouse gas emissions globally, and so the Egyptian government’s efforts to steer urbanization are necessary from an environmental perspective.26 Its construction of new “smart cities” and reported smart regeneration of 24 existing cities also make sense.27 To use one international definition of the term, “[a] smart sustainable city is an innovative city that uses information and communication technologies (ICTs) and other means to improve quality of life, efficiency of urban operation and services, and competitiveness, while ensuring that it meets the needs of present and future generations with respect to economic, social and environmental aspects.”28 A 2022 report by the United Kingdom’s Centre for Economic Policy Research argues that smart cities worldwide offer important aspects of “‘greening’ . . . involving improved water supply and sanitation services, as well as changes to energy supply, waste recycling, and greater energy efficiency through better building standards and/or renovation of existing buildings.”29

In Egypt, a significant portion of military-managed state investment in building new cities has gone to providing their associated infrastructure. But the state has also funded a large number of projects under military management for transport and trade, industry, land reclamation and irrigation infrastructure, and water and wastewater treatment. Much of this infrastructure is designed to take advantage of Egypt’s strategic geographical position along global trading routes by providing shipping, storage, services, and manufacturing facilities along the Suez Canal and the Red Sea and Mediterranean coasts. More broadly, construction of infrastructure in any sector may have positive spillover effects by upgrading the quality of infrastructure in the rest of the economy.

In 2016, the Oxford Business Group assessed that Egypt needed to address “prominent transport bottlenecks which have driven up the cost of trading and distribution, and reduced mobility.”30 Improving the road system, which accounted for some 94 percent of all cargo transport countrywide, had become urgent amid worsening congestion and deteriorating overall conditions. State agencies have also worked to establish Egypt as a major transit corridor for global trade, building related infrastructure such as ports and storage facilities that can boost export-oriented manufacturing and tourism. Major investment has also taken place in water and wastewater treatment infrastructure in order to offset the needs of new urban populations and of expanding industrial and land reclamation and irrigation projects.

Sisi claimed in October 2022 that the state had built 1,000 bridges and added 17,000 kilometers (10,625 miles) of multi-lane highways to the road system since 2014.31 Traffic reduction through improved public transport has been credited with a 4 percent reduction in air pollution in Greater Cairo, according to a World Bank study released in 2023, generating averted mortality gains valued at roughly $110.4 million.32 Further gains are promised through the development of rail and river transport, which together accounted for at most 5 percent of total domestic freight shipping in 2022.33 Railways were allocated 11 percent of the total budget for transport construction in 2022, and the government issued a river transport modernization plan with the aim of making river shipping more affordable and environmentally-friendly.34

The government also says it will triple the capacity of seaports to 370 million tons by 2030, linking this with industrial and logistics zones and residential areas being constructed at selected locations stretching from Alexandria and East Port Said on the Mediterranean coast through the Suez Canal to Ain al-Sukhna on the Red Sea.35 This spatial clustering, which offers better connections with cities and markets as well as reductions in vehicle and fuel consumption, promises to reverse the underutilization of industrial zones established since the 1970s.36

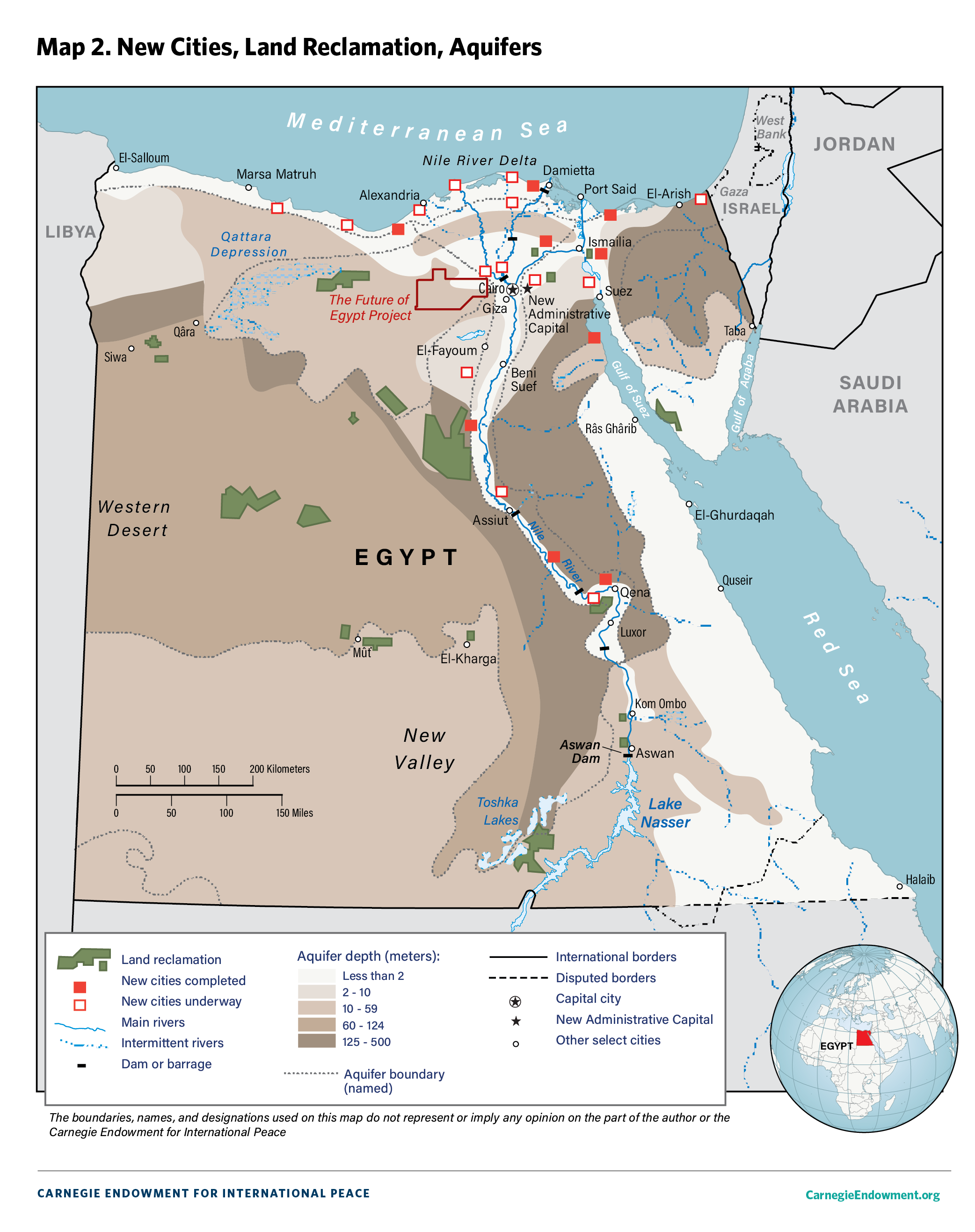

Public infrastructure being delivered under military management includes massive desert land reclamation projects, which are presented as a means of meeting gaps in domestic food supply and saving hard currency spent on food imports, while generating surpluses for export. Since becoming president, Sisi has announced schemes to place at least 3.5 million feddans (3.633 million acres or 14,700 square kilometers) of desert land under cultivation, potentially increasing the country’s total cultivated land by around one-third.37 Crucially, land reclamation has required the boring of thousands of wells and the construction of pumping stations and hundreds of kilometers of canals.

The military has also launched large aquaculture and livestock breeding projects. This has boosted total fish production by nearly 18 percent in 2016–2020, in the name of meeting food self-sufficiency and nutrition goals and reducing imports.38 The need is real. Egypt was still a net food exporter in the early 1980s, but population growth, the shortage of arable land and agricultural water, the loss of agricultural land to urban development, a shrinking agricultural workforce, and a lack of both government and private investment now compel it to import around half its food needs.39 In parallel, per capita food consumption (measured in kilocalories) fell by more than half between 1989 and 2015, while the domestic food price index has continued to rise.40

A necessary complement to increasing domestic production of food has been state efforts to improve the efficiency of existing water resources and generate new ones. Mismanagement and misallocation of resources, pollution, illegal siphoning, overexploitation of groundwater, increasing soil salinity because of rising sea levels, the demands of a rapidly growing population, and climate change have all contributed to an annual water deficit of some 7 billion cubic meters, or nearly 10 percent of total demand in 2023.41 Official sources expect average irrigation efficiency to increase from 60 percent at present to 75 percent by 2037, but savings in water for agricultural purposes will be offset by projected increases in domestic and industrial use. Usable water supply is on track to fall below 500 cubic meters per person per year by 2025, which the United Nations defines as “absolute scarcity.”42

Looking further ahead, the Nile River’s water supply may decline by 20 percent over the next fifty years, with up to 50 percent variability of flow from year to year due to climate change patterns. In parallel, temperature rises will increase evaporation from reservoirs and in natural ecosystems, accelerate plant evapotranspiration, and hamper root systems.43 These developments will increase water irrigation demand and reduce crop productivity. Along with lower rainfall, the rise in temperatures and sea level will decrease the recharge of groundwater and reduce the resistance of coastal aquifers to salinization due to seawater intrusion. Already, these climate-change impacts have shortened agricultural cycles, affecting yields of so-called strategic crops such as wheat and corn, which declined by 30–40 percent in 2023. Harvests of important export crops such as olives and mangoes have reduced by 15–50 percent over the past decade, while the orange harvest was almost completely ruined in 2023. Additionally, climate-change impacts have allowed the flourishing of new parasites and diseases that have further harmed agriculture.44

In addition to tackling problems in the existing water system, the government’s updated Nationally Determined Contributions (NDCs) commitment of June 2023 aims to rehabilitate 20,000 kilometers of irrigation canals, expand reuse of agricultural drainage and treated wastewater, and construct mega desalination and treatment plants.45 The NDCs are commitments countries make to reduce their greenhouse gas emissions as part of climate change mitigation, including the global targets set out in the Paris Agreement.46

Much of this work is being implemented under military management. The military has built new canals totaling hundreds of kilometers in length to transport water and has lined existing ones to reduce loss due to absorption into the ground. It has also bored several thousand wells, constructed large wastewater treatment plants to increase the supply of agricultural water, and even built a 170-kilometer long “artificial river” comprising open canals and underground pipes to supply the “new Delta” scheme—which aims to reclaim 1.5 million feddans (1.56 million acres) of desert land to the west of the existing Nile Delta—with wastewater from Alexandria and a separate 42-kilometer canal to transport over 3.65 billion cubic meters of Nile water annually.47 Also in the works is the government’s Vision 2030 development plan to irrigate 660,000 feddans (685,000 acres) on either side of the Suez Canal with 4.45 billion cubic meters of water, sourced equally from the Nile and agricultural wastewater.48 Although desalination of sea water is energy-intensive and expensive, desalination of Egypt’s significant deposits of brackish groundwater is cost-effective.49

Manufacturing and Mineral Extraction

The military has been involved in manufacturing since the late 1950s, when Egypt’s tiny defense industry was expanded rapidly, so much so that idle capacity was retooled for civilian production.50 The market share of military-owned companies nonetheless remained minimal for several decades, despite the addition of new companies and activities producing civilian goods and services. However, a surge in both output and the sheer number of military-owned companies in civilian manufacturing since 2014 has increased their potential environmental footprint. The same applies for the extraction of natural resources, in which the military has built up a significant position over the past decade.

Military companies and agencies were among the “297 SOEs [state-owned enterprises], 51 EAs [economic authorities], and 60 companies affiliated with the Ministry of Defense” that Ministry of Finance reports showed to be operating in “19 of the 24 industries of the Global Industry Classification Standards” in 2018.51 Their civilian products included the following: electrical household appliances and electronics; industrial and agricultural machinery, components, and tools; construction materials and building supplies; industrial chemicals; fertilizers; agroindustry; minerals; marble and granite; steel; cement; and transport and work vehicles and equipment.52

Although its share of overall output in most of these categories is modest, the military has come to account for 16–24 percent of national production capacity in steel and cement respectively, and for a growing share of industrial chemicals, fertilizers, and marble and granite.53 Armed forces generals moreover head or attend policy-setting bodies such as the General Authority for Industrial Development and the National Fourth Industrial Revolution Union (that deals with 4IR technologies). The military points to its contribution to the “green” agenda by rolling out electric charging and natural gas conversion facilities at its Wataniya and ChillOut petrol chains, which serve the civilian market. Other military companies are negotiating with foreign companies to assemble electric vehicles under license in Egypt, and manufacture or supply equipment for renewable energy generation and the recycling of agricultural waste.

The past decade has also seen a dramatic expansion of the military’s role in the minerals sector, again with considerable potential environmental impacts. These have been beneficial, for example when the military undertook a major cleanup of inland lakes and lagoons where it sought to establish fish farming and mineral extraction enterprises. Qaroun Lake, the third largest in Egypt, is a foremost example. Despite being declared a natural protected area in 1989, it grew increasingly saline and polluted after years of untreated agricultural, industrial, and residential flows into it. This occurred despite the involvement of the Egyptian Salts and Minerals Company—half owned by the military—in salt production from 1986 onwards. In July 2020, the Ministry of Environment launched a cleanup operation, after which the Egyptian Salts and Minerals Company began construction of the first of two plants for the commercial extraction of minerals.54 According to its official website, the company’s primary environmental objective is improving salinity concentration in the lake “because of the environmental, economic and social importance to the surrounding community and Egypt in general,” and to produce domestic and industrial salts for domestic and export markets.55

Another military company controls the only black sands site at Lake Burullus, Egypt’s second largest lake, and has been awarded the exclusive right to explore, extract, and process black sand minerals and derivatives throughout the country.56 Billed as an eco-friendly enterprise, it produces heavy metals for domestic and export markets.57 Law 193 of 2020 additionally authorized the government to award management and commercial exploitation of quarries and salt pans in public land to a military-owned company for thirty years.58 The military also claims to have cleaned up Lake Manzala, which until 2021 suffered from highly polluted drainage canals.59 This made fish caught there unfit for human consumption due to an increased risk of waterborne diseases, and prompted the European Union to restrict fish imports from Egypt.

Potential Risk in Military-Managed Projects and Production

The most significant problem across most sectors in which the military is involved in the delivery of civilian goods and services is that they are energy- and water-intensive, in a country suffering from severe shortages of both. This has knock-on effects for air, water, and soil pollution and, consequently for public health. It also exacerbates losses in soil and labor productivity, which are already under pressure from rising temperatures, and even threatens generation of the energy needed to counter these pressures. Technological solutions provide partial fixes for some problems, but obscure flaws in current strategies and therefore risk committing Egypt to damaging path dependencies. A foremost example is the approach to urbanization adopted by the president and the military, which is exacerbating coastal erosion and water and soil salinity, while deepening social dislocation, segregation, and inequality. Some of these consequences cannot be remedied, but even for those that can, future costs will rise exponentially.

Urbanization

The Sisi administration has placed a major emphasis in its investment and growth strategy on urban development, both in existing cities and especially in new ones. This model has been criticized for relying heavily on creating prime real estate, borrowing with high short-term costs for investment that can only produce returns over the long-term, and for its inadequate regard for social equity and economic development more broadly. Indeed, plans to build another 37 new cities—of which 20 were underway as of 2021—ignore that 23 previous new cities built in 1970–2015 still have minimal occupancy.60 Former deputy prime minister and minister of international cooperation Ziad Bahaeddine has argued that this approach reflects a lack of governance. Studies demonstrating the need for any of the new cities have never been released, nor has parliament ever discussed any of the megaprojects launched over the past decade.61 Bahaeddine was referring to the economic arguments for these activities, but the implication applies equally to environmental governance.

Military-managed activities in the civilian domain are at a particularly high risk of greenwashing—making misleading statements about the environmental benefits of a project so as to obscure and profit from harmful behavior. The Egypt-based public policy research project Alternative Policy Solutions notes, for example, that “Although the government often markets its new urban development projects as eco-friendly, it does not follow an environmental assessment system such as those outlined in its Green Pyramid Rating System (GPRS). . . . In contrast, the government’s architectural model for the new cities shows a preference for high-rise buildings with glass facades, which trap heat and increase the need for energy-consuming cooling systems.”62 The same bulletin points out that the main building material, cement, is highly polluting “since its surface absorbs about 95 [percent] of sun rays and re-emits them back into the atmosphere, significantly raising temperatures,” adding that “very few projects in Egypt rely on less polluting building materials.”

Individual projects that may be green in terms of their carbon emissions appear problematic when their strategic environmental impacts are assessed. A foremost example is housing construction managed by military agencies and their main institutional partner, the New Urban Communities Authority, which belongs to the Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities and is itself heavily staffed by armed forces retirees.63 This is routinely advertised as “green,” but environmental considerations appear to be viewed narrowly, on a project-by-project basis, rather than comprehensively. For example, energy-efficient digital management and control systems may reduce carbon emissions from individual buildings or cities, but this does not reflect their overall environmental impacts. Indeed, environmental experts Laila Riyahi and Nadine Bekdash have observed that skyscrapers in New Alamein—marketed as an “eco-city” merely because it uses solar energy and water desalination—have been built immediately adjacent to the beach, with high-impact foundations and no regard for local ecology, using building designs that are not in fact energy-efficient.64

A proper strategic environmental impact assessment would also include the greenhouse gas emissions generated in the extraction and manufacture of building materials, including cement and steel, air pollution from red brick kilns, and construction debris, as well as the environmental repercussions of utilization and maintenance of housing and infrastructure across their lifetimes. Specific projects may, moreover, be branded as green or sustainable as a whole, based merely on the introduction of a new technology or a minor component.

Official discourse about environmental sustainability is not merely commercial hype or deliberate mischaracterization—although these are very much in evidence too. Rather, it also raises questions about how well integrated urban development actually is. Urban planner David Sims and researcher Robert Mason separately argue, for example, that the stream of megaprojects and desert schemes is counterproductive from an environmental perspective in comparison to greening existing cities and infrastructure and creating conditions for a green transition aimed at the large majority of middle-class and lower-income urban populations.65 State authorities instead pursue what Mason labels “desertwashing” in relation to Cairo, namely the attempt “to whitewash problems associated with the capital’s urban environment by extending the city further into the desert.”66

Yet, necessary environmental studies for Egypt’s cities and towns were still not in place as of March 2023, nor had the Housing Ministry revised plans to deal with expected climate change disruptions.67 A case in point is the ever-increasing demand for transport infrastructure and the growing volumes of road traffic generated by the emphasis on building upmarket new cities. Adding to the scale of this problem is the expectation that workers and employees who service and maintain these cities and their affluent inhabitants will live elsewhere and commute daily to work.

This social segregation is similarly evident in a strategy that seeks to concentrate low-income households in apartment blocks in the suburbs of existing cities, especially in provincial areas with large rural populations. A study of the new residential area of Asmarat, in the eastern suburbs of Cairo, which was built to rehouse a slum population, confirmed good provision of basic services and facilities (such as access to clean drinking water, energy for domestic uses, sanitation and drainage, waste disposal, and access to emergency services), but reported high levels of unhappiness regarding security of tenure (protection from forced eviction), affordability, habitability for larger families, and site accessibility, especially for commercial activities in which residents previously engaged.68 Moreover, public housing is built to a single, uniform nationwide design, as demonstrated in Badr City, which is being expanded specifically to house government employees required to relocate in order to work in the NAC. Generally, the absence of studies for what low-income households want or can afford has left the Housing Ministry holding a large inventory of unsold units, while increasing the country’s urban thermal footprint.

On the positive side, smart cities are designed to avoid being urban heat islands, which produce higher temperatures from their sunlight-absorbing tarmac and increased amounts of waste and suffer from a relative lack of vegetation and poor air quality. But they do not resolve Egypt’s real housing needs. Indeed, the 2017 national census showed that 11.9 million housing units were vacant—sufficient, according to urban researcher Yahia Shawkat, to “absorb all newly formed households for the next eighteen years.”69 This large stock of empty housing is unaffordable for the majority of the population. The bulk of it serves as summer or second homes for upper middle-class families and Egyptians abroad, or as a means of investing savings amid soaring inflation.70 Sims notes that this behavior is “most acute in Egypt’s new towns, where it is common to find vacancies of over 70 percent in most areas,” deeming this a “disaster.”71 It also helps explain why a mere 1.6 million people lived in all new cities completed by 2017, or 1.7 percent of the of Egypt’s total population.72

Rather than addressing the housing crisis of the poor or low- and medium-income groups, the purpose of building new cities is to create prime real estate and boost cash revenue through sales to private investors. So-called social housing for low-income groups and slum regeneration are where Egypt’s real housing needs lie, but these have received a fraction of the amounts invested by the state in building upmarket housing in new cities. The government-subsidized Social Housing Project, which aimed to provide 1 million affordable housing units for low-income groups in 2011–2016, delivered only 215,000 units, and even then Shawkat found “access for the precarious and/or poor households largely theoretical.”73 More generally, assessment is lacking regarding how well such schemes, or official slum upgrades, align with the needs and quality of life of the residents of informal settlements. There is little or no evidence that Egyptian authorities apply the Equator Principles, which provide “a common baseline and [risk management] framework for financial institutions to identify, assess and manage environmental and social risks when financing projects.”74

The flip side is that, as Sims argues, the state has invested heavily in stand-alone industrial zones in desert locations, industrial parks in new cities, industrial free zones, and special economic zones. These are mostly remote from population concentrations and therefore from markets, backward and forward economic linkages, and, especially, labor pools.75 A World Bank study confirms this, noting that in the decade up to 2020, industrial zones were increasingly created farther from cities and, as a consequence, their average utilization rate was a mere 22 percent.76 The seeming paradox of building more such zones despite their low utilization rate is explained by the ease of constructing on state land without negotiation over land ownership and use, since the military, which manages construction of basic infrastructure for many of these zones, also controls land access and use. This, moreover, complements the findings of a World Bank report that pointed to the limited connectivity of seaports and dry ports to the country’s economic centers, which it attributed to fragmented port subsector governance, lack of coordination in investment planning, nonintegration into broader transport system planning, and, in at least one case, the absence of pre-feasibility studies.77

An urbanization strategy skewed toward affluent customers is arguably generating a net increase in Egypt’s overall ecological footprint that is largely avoidable, while worsening its trade deficit due to the need to import building materials or the energy to manufacture them locally. Furthermore, the overriding emphasis on generating revenue through the creation of prime real estate in upmarket new cities is additionally driving anti-green practices in existing cities. In the push to monetize public assets, military agencies have been awarded management and usufruct contracts over parks, waterfronts, wetlands, and dozens of mid-river islands in Cairo and Alexandria, resulting in further urban construction while reducing net green spaces, public access, and natural flood defenses.

By 2020, 83 percent of Cairo’s population had an individual share of green spaces of less than 1.5 square meters (16.1 square feet), one-sixth of the World Health Organization’s recommendation of a minimum of 9 square meters (97 square feet). Recreational space is important for mental and physical health, and for children’s social development, but is virtually nonexistent for a majority of Egyptians. A total of 14.5 billion Egyptian pounds (roughly $0.84 billion) were spent on sports facilities in the whole of Egypt in 2018–2023, a fraction of the $2.8 billion spent on building a new Olympic City in the NAC.78

Additionally, although smart cities are claimed to be energy-efficient, they may compound negative environmental effects elsewhere. Coastal degradation along Egypt’s Mediterranean shores is a significant consequence of urban construction that, along with tourist resorts and marinas, impedes littoral drift of sand further east. The resulting denuding of beaches exacerbates the wider effects of rising sea levels: rising salinity of groundwater and estuaries further inland; slower aquifer recharge rates, increased soil salinity; declining agricultural productivity; and loss of drinking and irrigation water. In its drive to create prime real estate and attract foreign currency investment on the northern coast, the government is accelerating the retreat of the shoreline that already averaged 0.8–3.5 meters annually during 2005–2015.79 This process has gone hand in hand with the conversion of public land and access to private ownership, and the dispossession of rural and Bedouin communities.80

All this poses particular challenges in the Nile Delta, over 30 percent of which is lowland. The delta is home to around one-quarter of Egypt’s population and to industry, agriculture, and fisheries that contribute 20 percent of GDP.81 It is also the place where around three-fifths of the country’s food production takes place, upward of 30 percent of which may be lost by 2030 due to climate change impacts.82 Energy infrastructure along the coast and in the delta is also at risk from rising sea levels and associated impacts such as storm surge and flooding.83

The government has launched a climate resilient Integrated Coastal Zone Management Plan for the Mediterranean coast. However, without knowing the detailed assumptions on which military-managed projects are designed, it is impossible to assess how effectively they fit within the plan. The artificial island city and port of New Abu Qir that is being built under military management off the shore of Alexandria claims to be future-proof, but media photographs of cities such as New Alamein reveal no sign of coastal defenses.84 Similarly, low-cost dikes that are being installed across 69 kilometers (43 miles) of the delta’s shorelines to slow erosion and resist sea level rise may in fact be a form of maladaptation, as they do not prevent seawater intrusion beneath them into low-elevation land and inland aquifers. According to one estimate, sea levels will rise by 6.4 meters (21 feet) if global warming reaches 3°C.85 At a minimum, development plans for the northern coast necessarily involve additional costs for future-proofing against a rise of 1–2 meters in sea level, which Sisi stated in 2022 would take place in the coming years.86

Transport Infrastructure

The biases shaping the official approach to urbanization similarly determine to a large degree investment in infrastructure and its spatial distribution. This is most evident in relation to transport, which accounted for 40 percent of Egypt’s carbon emissions in 2021 and contributed to its ranking 27th worldwide in terms of energy-related carbon emissions.87 The bulk of transport infrastructure built since 2013 consists of highways and associated flyovers and bridges, and is concentrated around new cities, particularly the NAC and upmarket cities targeting affluent customers.88 In general, according to Tareq Tawfiq, head of the American Chamber of Commerce in Egypt, 98 percent of the country’s transport was land-based as of 2023, which is “the most expensive [and] environmentally polluting.”89 Of this total, roads account for an estimated 94 percent of all cargo transport nationwide. In general, transport sector emissions grew by 14.7 percent in the year up to mid-2023, with predictions that continued expansion of road networks would result in a 37 percent increase in carbon emissions by 2030.90

National road projects are frequently portrayed as sustainable means of reducing carbon emissions, but rail and river transport, which are both cheaper and considerably less polluting, have received proportionally minimal investment. This is at least partly due to the military bias toward road construction. The armed forces’ Engineering Authority’s first important foray was building the Cairo-Ain Sukhna highway, which was inaugurated in 2004, while the military has managed numerous other road and associated infrastructure projects since 2013. Sisi reinforced this bias by designating 52 “national roads” (intercity highways) as “strategic zones of military importance” between 2016 and 2023, thus placing them under the control of the Ministry of Defense and awarding the ministry an exclusive commercial franchise along their entire length.91

Funding for railways has been boosted significantly, reaching 11 percent of the transport construction budget in 2022.92 But the largest share by far of this allocation went to the high-speed train network being constructed at a cost of $23 billion to connect the NAC with eight other upmarket cities on the Red Sea and Mediterranean coasts, and with the industrial and tourist hub at Ain al-Sukhna, in which the military retains major business interests.93 The second main allocation for railways in 2022 was the $4.5 billion allocated to build the new monorail that will transport commuters from Cairo to the NAC, reinforcing the favoritism shown to the upmarket real estate schemes favored by the president and the military.94

Part of the high-speed network’s capacity will be used for freight trains serving international trade, but it will not serve the country’s main population centers, where the bulk of economic activity takes place. Generally, although freight is what makes railways commercially viable, the rail system still focuses “on passenger transport, with freight traffic accounting for only about 4 percent of its total traffic,” according to a World Bank report.95 The failure to invest in domestic freight capacity impedes railway profitability, prevents cross-subsidization of unprofitable but important linkages with less developed regions, and raises costs for local producers and consumers.96

Similarly, although the government has taken steps to modernize the river transport system, it allocated a mere 4 billion Egyptian pounds ($130 million) to related projects in 2023, a fraction of state investment in the roads network.97 In real terms, this amount was considerably less than the allocation for upgrading inland waterways and river ports in the 2007–2011 national investment plan.98 Despite statements to the contrary, the main focus of government plans is passenger traffic. As of 2018, the Nile River still carried only 0.6 percent of total domestic cargo transport.99 And yet the latter is more fuel efficient and environmentally friendly. According to a World Bank study, “One barge on inland waterways can carry about 1200 tons of cargo, which would require 45–70 trucks to carry. A ton can be transported 550km by barge on 5 liters of fuel as opposed to 100km by truck. Trucks emit nearly four times as much in Greenhouse Gas (GHG) emissions and have an adverse social effect of Euro 24.12 per 1000-ton kilometers vs. maximum Euro 5.00 per 1000-ton kilometers for barges.”100

To date, inland water transport is dominated by three companies: the military-owned Nile General Company for River Navigation; the privately-owned National River Port Management Company, which Citadel Holdings purchased from the Ministry of Defense in 2009, making it the only private transport company operating along the Nile; and in third place, the Nile Valley Authority for River Transport, which is headed by an armed forces retiree and competes for cross-border trade with Sudan.101

Energy

Underlying all military-managed projects is the role of energy. The military has not entered the sector as a producer or distributor, although it manages the $30 billion nuclear reactor project intended for electricity generation at Dabaa on the Mediterranean coast, around which a whole new city and road network are being constructed.102 The military nonetheless exerts considerable influence over energy markets and supply through its extensive construction, manufacturing, water desalination and treatment, and extractive activities. New cities, industrial complexes, and desalination plants, as well as planned green hydrogen plants, offer more efficient solutions for some of the country’s needs, but at the same time compete with each other for renewable energy, water, and real estate. In some cases, such as solar-powered seawater desalination, military-managed projects are energy-efficient, but in others, such as cement and steel manufacturing (and hence construction) they remain wedded to highly polluting fossil fuels. Solar energy, moreover, produces its own problems and adverse consequences, as political geographer Natalie Koch notes. Utility-scale parks in arid environments require substantial amounts of water to clean panels coated with dust, adding to the pressure on scarce water resources, as well as construction of new transmission lines, roads, and regular technology replacements due to the degrading effects of extreme temperatures.103

Sisi’s foreign policy calculations have also played a part on occasion. The award of a contract to the German company Siemens to build a combined cycle power plant in the NAC coincided with a large deal to purchase major weapons systems from Germany, further locking Egypt into dependency on fossil fuels for decades to come. And although much is made of the conversion to natural gas, of which Egypt has plentiful domestic supplies, environmental expert Lama Hatow notes that it is not a climate-friendly alternative to coal and oil.104 Rising temperatures may increasingly reduce the efficiency of power generation from natural gas, as well as solar panels and wind turbines, again underlining the need to integrate military-managed projects within a comprehensive national framework for climate change mitigation and adaptation planning, monitoring, and accountability.105

Water and Desalination

Egyptian water vulnerability has been enhanced by the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Although state authorities have made major investments in conserving domestic water resources, they have at the same time undertaken projects that exacerbate the problem. The need for water is great. A World Bank study notes that greater urbanization fuels water demand, not only to meet the requirements of growing urban populations with more water-intensive lifestyles, consumption patterns, and dietary habits; but also to meet the resulting increase in demand from agriculture, industry, energy generation, and other services for water resources.106 The existing water network is moreover estimated to lose about 50 percent due to leakage, well above the official estimate of 30 percent, which the authorities regard as the tolerated limit for water loss.107 Yet the solutions being pursued reconfirm the bias toward affluent consumers and further reinforce the risks of environmental maladaptation and cascading effects.

The kind of megaprojects favored by the Sisi administration and the military are especially water-intensive. Finding and delivering the water needed for new cities presents a major challenge. This is being partly met by construction of six solar-powered coastal desalination plants, adding to the 82 existing plants. But although this is helpful, it is not a panacea: solar energy offsets the carbon footprint of an energy-intensive process, but desalination has other adverse environmental impacts. Hypersaline water, a highly toxic biproduct of filtration, is harmful for marine life and may increase salinification of deep-sea water off the coasts if it is not properly managed.108

Furthermore, desalination contributes only 2.1 percent of the country’s total non-conventional water resources, or 0.44 percent of all available water resources, which explains why it is employed mainly to serve upmarket coastal cities rather than the wider population. In one instance, Galala City, which sits on an elevated plateau above the Red Sea, additionally depends on lifting desalinated water 700 meters, itself an energy-intensive and costly process. By constructing cities that rely heavily, if not entirely, on water produced by desalination, dependency on the technology, and therefore on its energy sources, is “locked in” according to environmental researcher Achref Chibani.109

Seawater desalination is moreover not a viable option for the majority of new cities that are situated inland. Most notably, this includes the military-managed NAC, which graphically displays the Sisi administration’s partiality toward affluent customers as well as its social values and ambition. The NAC depends entirely on the diversion of water from other cities, and yet it boasts an artificial “Green River” and “a public park over twice the size of New York’s Central Park.”110 Similarly, the new mega water treatment plant being constructed exclusively for the NAC comes at a cost of 40 billion Egyptian pounds, almost as much as the total investment in Egypt’s entire potable water and sanitation sector in 2022–2023.111

Other new cities depend on lifting groundwater—from depths of 100 or more meters—or on transporting water from Lake Nasser or the Nile River in custom-built canals totaling hundreds of kilometers across varying terrain. This increases loss through evaporation and necessitates further energy-intensive lifting. Similar methods are used to irrigate the massive desert land reclamation projects that have been undertaken by the military since 2014 in Upper Egypt (Toshka, South Valley, and East Oweinat), the Western Desert, and the new Delta. According to Minister for Irrigation Hani Sweilem, groundwater must be extracted from depths of up to 1 kilometer.112 Desalination of brackish groundwater could address at least some of these needs but remains underutilized and underdeveloped as a method.113

Solutions favored by the military reveal additional drawbacks. The lining of canals, for example, has reduced leakage but also decreased water tables and increased soil salinity, degrading the soil and reducing the abundance of nonagricultural fauna and flora. Another drawback of canals is increased evaporation, which is worsening as average temperatures rise. The effects are compounded by rising rates of evapotranspiration, which may increase water irrigation demand by 7–13 percent for winter and summer crops respectively.114 Diversion of Nile water into military-managed desert cultivation schemes may have negative environmental impacts in the delta, besides depriving small-scale and subsistence farmers of non-saline water.

Most significantly, groundwater extraction, on which military-managed land reclamation and cultivation schemes rely heavily, exceeds the replenishment rates of aquifers. A study using data from satellite-based estimates of groundwater depletion in Egypt up to 2021 shows that “all aquifers are undergoing a significant loss rate in their storage.”115 It also observes that “groundwater is pumped, with no rationing restrictions . . . to supply the bulk of the water required to irrigate newly cultivated areas in the barren lands.” But sustainable water resources management is impeded, it added, by “insufficient ground-based networks to monitor [ground water systems] variations and even the pumping reports are considered sensitive or confidential.”116 Rural sociologist Sakr El Nour complements this finding by claiming that no feasibility studies were conducted for these agricultural schemes and that space for discussion before implementation of projects has been shut down.117

Extraction for military-managed schemes must be viewed against this backdrop. Use of renewable groundwater from the Nile Valley and Delta region reservoirs was already approaching the safe extraction limit of 7.5 billion cubic meters annually by 2017.118 The vast Nubian Sandstone Aquifer system in the Western Desert and Upper Egypt (and parts of the Sinai Peninsula), which is nonrenewable, permits safe and cost-effective extraction of 2.5–3 billion cubic meters annually.119 The exploitation rate of the Nubian Sandstone Aquifer was estimated at 1.65 billion cubic meters per year in 2016, while overall extraction from nonrenewable aquifers countrywide stood at 2.1 billion cubic meters per year by the end of the decade.120 By then, the military was probably extracting not less than 1.12 billion cubic meters for cultivation of 190,000 feddans in its East Owainat scheme alone.121 The military has moreover built capacity to lift 4.12 billion cubic meters of groundwater annually in the new South Valley scheme, which has not yet even come online. Additionally, it plans to launch a 600,000-feddan project (around 623,000 acres) at the Kufra oasis on the border with Libya, also relying on the aquifer.122 The Nubian Sandstone Aquifer is believed to offer “substantial room for rural development,” but the rapid expansion of the military’s water-intensive activities means that safe limits of extraction may now be routinely exceeded.

The risk is more immediate for the Moghra aquifer, which was almost untapped until 2008. The military-managed Western Desert land reclamation scheme, which is varyingly reported to target an eventual 1.5 million or 2.2 million feddans, was originally projected to take 88.5 percent of its water from aquifers and 11.5 percent from the Nile.123 Minister of Water Resources and Irrigation Hossam Maghazi claimed in 2016 that groundwater could safely be used to irrigate the first and second phases of the project, amounting to 950,000 feddans (around 986,000 acres), for 100 years or more. The research he drew on estimated one site to require 380 million cubic meters to irrigate 100,000 feddans, suggesting a total draw of 3.61 billion cubic meters for the two phases.124 His sanguine assessment is contradicted by data from the satellite-based study cited above, which notes overuse of groundwater in the Western Desert and estimates that intensive withdrawal from the Moghra aquifer “threatens the sustainability of the ongoing agribusiness activities,” while depletion in the Sinai Peninsula “has triggered the upwelling of deep saline groundwater in wells near the coast.”125

The long-term viability of these schemes depends entirely on balancing extraction rates with the ability of aquifers to recharge, failing which they will ultimately leave Egypt with potentially catastrophic gaps in both food and water supply. But as researchers Mohammad al-Mailam and Amr Hamzawy argue, cultivation in the large reclamation schemes is dominated by large-scale commercial farming that “is more rapidly exhausting [Egypt’s] precious water resources . . . over-consuming groundwater, drying out its aquifers faster than they can be recharged.”126 This is evident in the Nile Delta, where small farmers have come under government restrictions on rice cultivation, even as orange cultivation by large companies has grown. Rice cultivation needs less water and is believed both to slow salinization and cause less soil depletion than orange cultivation, but the latter is favored because it is mainly oriented toward export.127

Additional threats loom. Reclaimed land is mostly medium or low grade, and so “greening the desert” relies on intensive use of chemical fertilizers—which the military also manufactures—to compensate for lower soil fertility.128 Drawing on groundwater makes sense given existing demand for Nile water and its distance from desert reclamation schemes, but this increases the importance of fertilizer use as groundwater contains fewer nutrients.129 And so, even as military officials claim high productivity rates, reliance on chemical fertilizers and increasing reuse of agricultural wastewater that is itself fertilizer-heavy poses hazards to aquifers and threatens crop health and yields due to salt buildup and toxic contamination. Furthermore, productivity rates in so-called “old” land (land not resulting from desert land reclamation) nonetheless remain higher: for example, 3 metric tons of wheat were produced per feddan in military-managed schemes, but yields reached 4.05 metric tons per feddan of unreclaimed land in Damietta in the delta and 4.5 tons in Qena in Upper Egypt in April 2024.130

More worrying is the long-term impact of these practices on soil health. Chemical fertilizers allow rapid plant uptake of nutrients and thus accelerate growth and output, but over-reliance on them impedes microbes such as symbiotic nitrogen-fixing bacteria that release key nutrients and regenerate soil.131 This is part of a wider problem, as reduced natural sedimentation, increasing soil salinity and water pollution, and temperature rises are prompting farmers to resort to pesticides, fertilizers, and salt-suppressing chemicals in order to maintain production levels, which further degrade the soil and leach into inland lakes used for aquaculture. An IPCC report in 2019 estimated the annual costs of soil degradation (including coastal erosion due to rising sea levels) at about 1 percent of GDP.132 Consequently, land reclamation was “unlikely able to reverse the trend of long-term desertification and land degradation” in Egypt.133

Megaprojects of the kind managed by the military, therefore, tend to entrench rather than resolve problems. Nor do they tackle existing contamination of water resources. The Nile aquifer system was assessed in 2016 to suffer from high levels of contamination from agricultural and industrial discharge. This included the presence of E. coli and organ phosphorus and carbamate pesticides at shallow depths, organ chlorine pesticides (characterized by their long persistence) at deeper ones, nitrate, and carcinogenic, mutagenic compounds, and neurotoxins that are unaffected by common water treatment processes. These forms of contamination threaten drinking water supplies, phyto- and aquatic toxicity, agriculture and fisheries, bioaccumulation, and biotransformation.134

Egypt’s food gap is set to widen, but the country is caught in a bind. Water scarcity and heat stress driven by climate change is predicted to decrease yields of wheat, rice, maize, citrus, and other crops by 10–20 percent by the 2060s and reduce growth rates of cattle and poultry, reversing two decades of productivity gains.135 Although increasing food self-sufficiency and saving hard currency (by reducing the need for imports) is desirable, the production of crops such as wheat or of protein sources such as poultry and fish that require large quantities of water increases the burden on existing resources.136 And yet, current approaches fail to address the implications. The observation about Egyptian water policy made by political economist Jeannie Sowers in 2011 remains true: “The perception that supply was manageable, and that existing uses could be made more efficient through water conservation and new technologies, [has] allowed policymakers to remain complacent about, and wedded to, large-scale land reclamation.”137

The Western Desert reclamation scheme bears this out. It draws heavily on Nile water, only 10 percent of which now reaches the Mediterranean, reducing the flow of sediment that nourishes the delta and helps counter the effects of rising sea levels.138 Other military-managed projects such as fish farms add further to the draw on fresh water sources, while generating polluting effluent that must be treated. This suggests a fundamental lack of environmental (and financial) understanding on the part of military managers of sectors such as aquaculture, which is particularly sensitive to rising temperatures that increase evaporation and water salinity and decrease the survival rate of many species of fish.139 These projects moreover reveal a double bias: the government restricts water-intensive rice cultivation by private farmers in the delta while the military freely generates and diverts water to its desert farms where water-intensive export crops are grown; and military companies displace local communities and fishermen in order to pursue their own fish-farming and mineral extraction ventures.

The overriding drive to increase revenues encourages the cultivation of cash crops for export, despite official rhetoric about closing the domestic food gap. This effectively represents a net “virtual” export of water, which is further magnified by leasing reclaimed land to Gulf-owned agrobusinesses that grow alfalfa for use as animal feed in the Gulf.140 According to the Egyptian public policy research project Alternative Policy Solutions, Saudi and Emirati companies have bought or leased 450,000 feddans (just over 467,000 acres) for farming, amounting to 5 percent of Egypt’s total cultivated land.141 In the words of Mailam and Hamzawy, large-scale commercial farming in land reclamation schemes “is more rapidly exhausting precious water resources, as the soil is significantly less fertile than in the ‘Old Land.’”142

Manufacturing and Mineral Extraction

Chemical, mining, and metallurgical industries produce 12.5 percent of Egypt’s overall greenhouse gas emissions. Although several dozen military companies produce manufactured goods for a wide range of civilian uses, their aggregate share of the national industrial sector is minor in most sectors. However, this is no longer true for the cement, steel, intermediate chemicals, and mineral wealth sectors, all of which are highly polluting. Thanks to its management of construction megaprojects, the military has acquired a powerful position as both the largest producer and buyer of cement, in which it now owns one-quarter of the sector’s total production capacity, and as a major steel producer, with approximately 16 percent of that sector’s total production capacity. Military factories in these two highly energy-intensive sectors continue to use coal-fired furnaces.

In 2019, the military also launched a massive industrial complex for intermediate chemicals and fertilizers at Ain al-Sukhna, with a production capacity greater than that of all other producers in Egypt. As with cement and steel, it could again rely on its assured market in military-managed land reclamation projects, with the knock-on effect of further incentivizing use of chemical fertilizers in farming. Last but not least, the military has also acquired a dominant position in the production of marble and granite, heavy metals, and mineral salts, and also monitors and taxes output at all mines and quarries countrywide. It controls the licensing of gold prospecting, the processing of which produces highly toxic waste, and has launched its own prospecting activity.143